プレスリリース

2017/11/27

内田洋行「知的生産性研究所」働き方変革の研究発表

160件を超えるコンサルティング実績(2010~2017)から見える変革の実態

~「チェンジ・ワーキング~イノベーションを生み出す組織をつくる」発刊~

株式会社内田洋行(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大久保昇)は、このたび、「知的生産性研究所」が2010年から2017年に受託した160件を超えるコンサルティング・サービスの実績をもとに、働き方変革の実態調査に関する初の研究発表を行います。

内田洋行「知的生産性研究所」は、1989年にワークスタイルを専門的に研究することを目的に設立され、以来28年にわたり一貫して人・組織・場の関係、ワークスタイルとワークプレイスの在り方について調査・研究を行っています。このような活動実績を踏まえて、2010年には、業界に先駆けて強靭で柔軟な組織風土を生み出す働き方変革コンサルティング「Change Working コンサルティング・サービス」を開始し、現在までに160件を超える契約実績があります。

こうした背景から、近年では、特に働き方変革に関する調査研究に注力しており、今回の研究発表は、その働き方変革に取り組まれる企業の実態や傾向について報告するものです。

なお、あわせて、これらの一部の調査結果や事例、「知的生産性研究所」のコンサルティングの方法論を広く普及するため、11月29日、書籍として『チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる』(株式会社翔泳社)を発刊いたします。

働き方変革コンサルティング受託プロジェクトの概要

今回の研究発表の対象となるプロジェクトは、2010年~2017年に「知的生産性研究所」がコンサルティング受託したプロジェクトであり、概要は以下のとおりです。

- プロジェクト契約件数:161件

- プロジェクト数(同一業務の継続契約件数を除く):83件

-

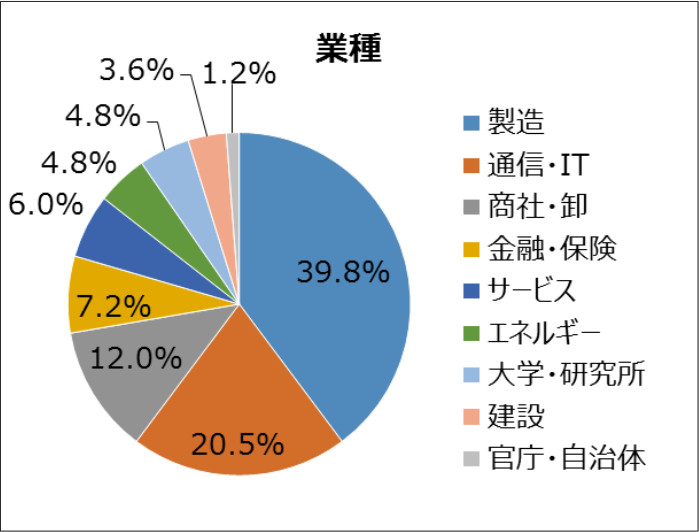

クライアントの業種

クライアントの業種は多岐にわたります。プロジェクト数としては、製造業(39.8%)、次いで通信・IT(20.5%)が多く、両者で全体の約3分の2を占めています。

-

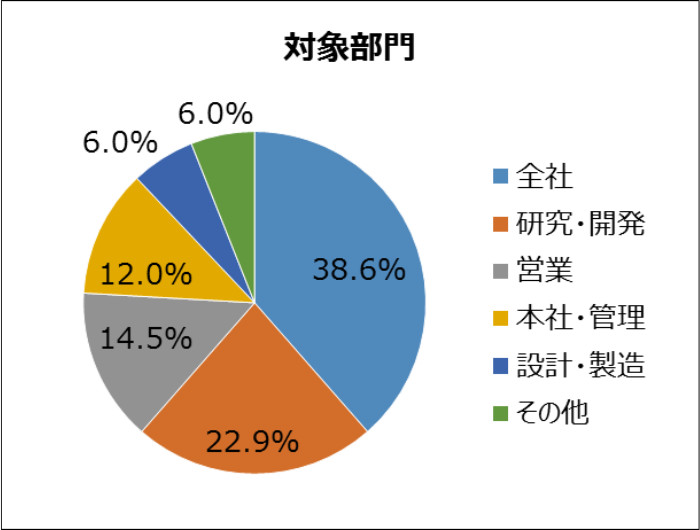

対象部門

変革プロジェクトは、全社を対象としたものが38.6%を占めます。部門ごとにプロジェクトを実施するケースでは、研究・開発部門(22.9%)が最も多く、次いで営業部門(14.5%)、本社・管理部門(12.0%)と続きます。

業種別で比率が高い製造業の傾向をみると、研究・開発部門が39.4%と最も多く、設計・製造部門(15.1%)と合わせて54.5%を占めます。 -

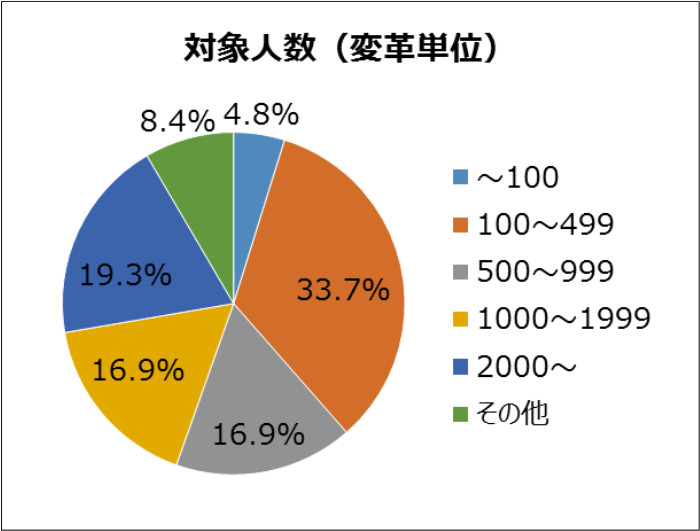

対象人数(変革単位)

働き方変革では成果を着実に挙げるために、大きな組織では組織をいくつかのグループ(変革単位)に分けプロジェクトを編成します。

変革単位の対象人数は、100~499名が33.7%と最も多く、100名以下(4.8%)、500~999名(16.9%)と合わせ、1000名以下で変革単位を構成しているケースが過半数を占めます。 -

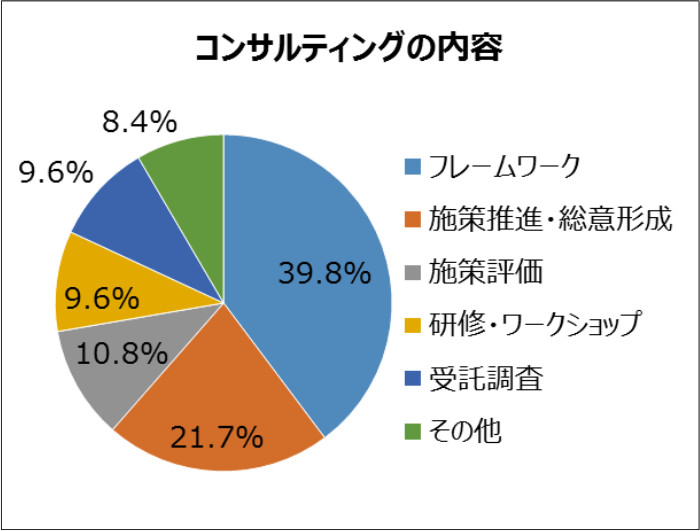

コンサルティングの内容

「知的生産性研究所」が提供しているコンサルティング・メニューの内容としては、働き方変革の目的・目標・変革手段という全体像を検討するフレームワーク策定支援が39.8%と最も多く、次いでフレームワークに基づき実際に変革を推進する施策推進・総意形成の支援が21.7%を占めます。施策評価(10.8%)まで含め全体の72.3%が働き方変革のプロジェクト全体をサポートする受託形態となっています。

-

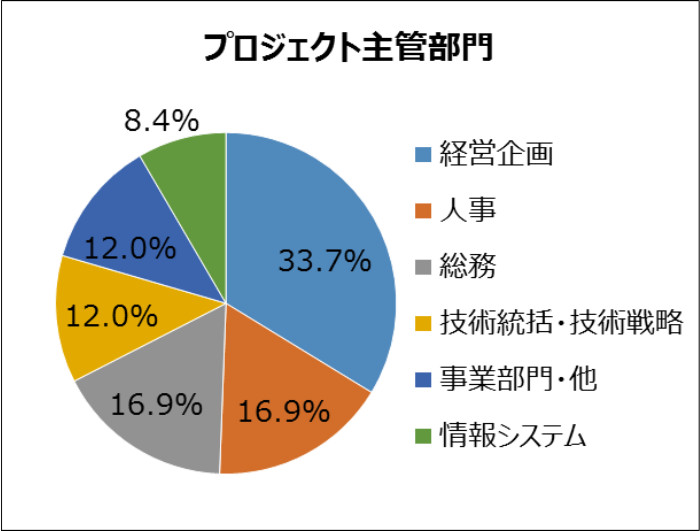

プロジェクト主管部門

働き方変革プロジェクトでは、経営企画・人事・総務・情報システムなど複数の部門のメンバーにより推進体制(事務局)を編成します。その主管部門(プロジェクトリーダーを担当する部門)は経営企画部門が最も多く33.7%、次いで人事部門(16.9%)、総務部門(16.9%)となります。

働き方変革の目的と行動変革施策、環境整備施策など代表的な傾向値

コンサルティング・サービスの受託プロジェクトに見られる、働き方変革の主な目的と、その実現のために実行手段である変革促進施策の傾向は以下のとおりです。

-

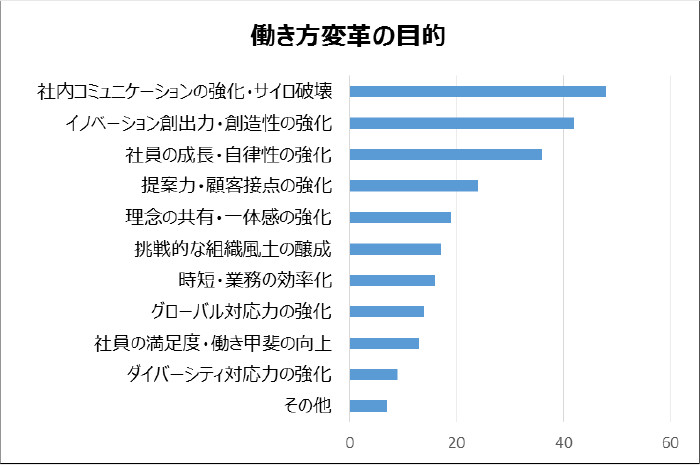

働き方変革の目的(複数回答)

働き方変革に着手する目的として最も多いのは「社内コミュニケーションの強化/サイロ破壊」で、次いで「イノベーション創出力・創造性の強化」「社員の成長・自律性の強化」となります。

製造業に限定して傾向をみると、「イノベーション創出力・創造性の強化」がトップ、次いで「社内コミュニケーションの強化/サイロ破壊」という結果を示しています。 -

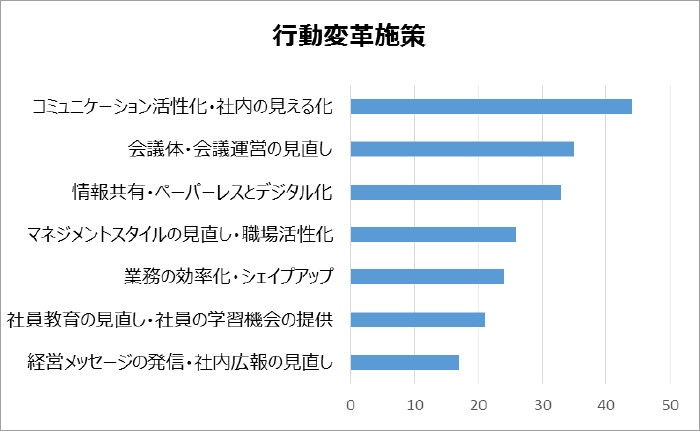

行動変革施策(複数回答)

働き方変革は、社員の行動や意識の変革を促す「行動変革施策」と、そのための「環境整備施策」を両輪として推進します。

行動変革施策では、社内コミュニケーションの活性化や社内の動きの可視化に関わる施策が最も多く、次いで会議体・会議運営の見直し、デジタルによる情報・知識の共有に関わる施策が多く採られています。 -

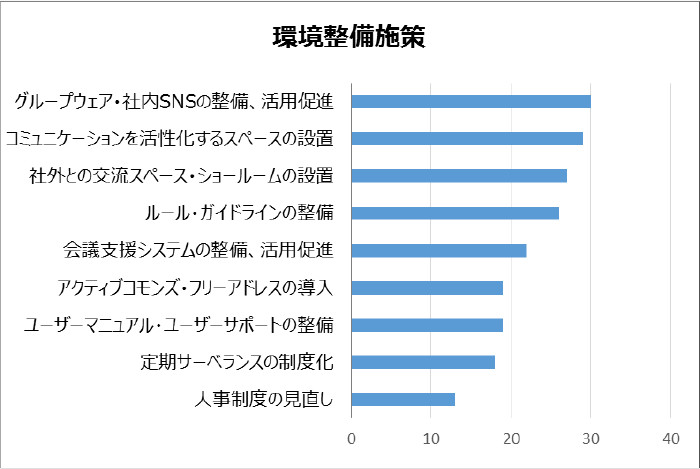

環境整備施策(複数回答)

環境整備施策は、ICT(情報通信技術)、ワークスペース(オフィス環境)、人事制度や社員サービスなどが該当します。

環境整備施策に関しては、グループウェア・社内SNSの整備・活用促進が最も多く、次いでコミュニケーション支援スペースの設置、社外との交流施設の設置と、コミュニケーションに関わる施策が上位を占めています。

「知的生産性研究所」の働き方変革コンサルティング・サービスの特徴

「知的生産性研究所」では、「働く」という行為を、経営学・社会学・心理学・行動科学・情報工学・デザインといった様々な領域の学際と捉えています。こうした見地から、働き方変革の実現には、創造的でイノベーティブな企業風土をつくるといった経営課題をしっかり見据える一方で、変革の主役である社員が、「自らの意思でワークスタイルを変革している」実感をもつことが不可欠だと考えます。そのため、働き方変革のコンサルティング「Change Working コンサルティング・サービス」では、経営と現場を相互につなぐプロセスを重視しています。

具体的には、経営視点での変革の枠組みや変革プロセスの検討とともに、現場の社員を主役とする分科会やワークショップの運営を行い、「あるべき姿」と「ありたい姿」の一致に重点をおきます。実践・実行の段階では、クライアントと一緒により詳細な施策を検討し、その道筋の助言・提案を行います。

特に、働く現場の社員の方々が、目指す働き方を“ワークシーン”として日常の行動レベルまで具体的にイメージすることを通じて、その有効性を理解できる共感醸成を重視し、そのサポートを行う点が特徴です。

- 行動変革を起点に、社員の意識変革を醸成し、組織風土変革に繋げる実践的なプロセスモデルに基づく方法論(コンサルティングのプロセス・手法・ツール等のベースとなる考え方)をもつ

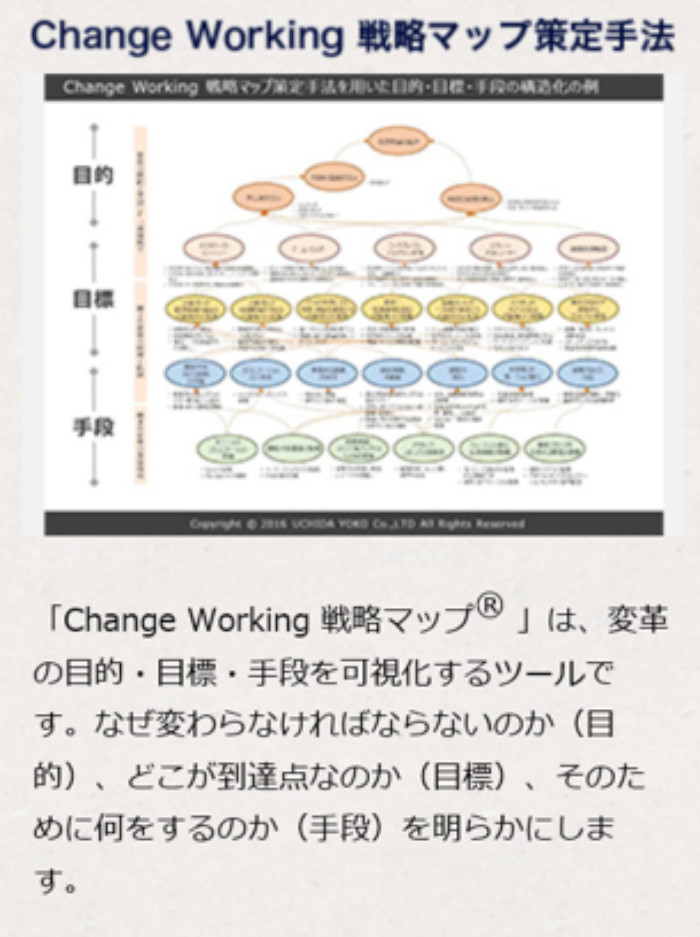

- 変革目標を具体的に描き共有する「シーンメイキング・メソッド」、変革目的・目標・手段を明確化し俯瞰できる「Change Working戦略マップ」、変革の進捗と成果を確認するKPI(Key Performance Indicator)策定手法など、変革の現場で磨き上げられた多くの手法・ツールをもつ

- クライアント内に潜在するイシューやアイデアを可視化し、社員の理解と共感を醸成するためのワークショップ・プログラムをもつ

「チェンジ・ワーキング~イノベーションを生み出す組織をつくる」の発刊について

「知的生産性研究所」では、働き方変革の考え方や実践的な変革推進方法を広く社会にご提案すべく、書籍として『チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる』(株式会社翔泳社)を11月29日に発刊いたします。

【目次】

- Chapter1

- なぜ働き方変革が必要なのか

- Chapter2

- 働き方変革を成功させるプロジェクトの設計

- Chapter3

- 働き方変革を浸透させる施策の実行

- Chapter4

- ケースで学ぶ働き方変革の進め方

- 事例1 「コニカミノルタ株式会社」

- 事例2 「ウシオ電機株式会社」

チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる

平山信彦 著

| 出版社:翔泳社 | 発売日:2017年11月29日 |

| ISBN:9784798154923 | 価格:本体1,800円+税 |

| 仕様:A5変・256ページ | 分類:経営・マーケティング |

「知的生産性研究所」について

「知的生産性研究所」の概要

「知的生産性研究所」は、1989年に設立された内田洋行の企業内研究所。設立以来一貫して、組織の創造性・効率性・躍動性を高める働き方を調査・研究。現在は、「調査・研究」「コンサルティング・サービス」「知識交流」という3つの機能を活かし、経営、オフィスワーカーの双方にとってより良い働き方を主な研究テーマとしている。

沿革

- 1989年

- 内田洋行の企業内研究所として設立

組織行動様式研究会(野中郁次郎氏、ほか) - 1989年

- テレワーク実証実験スタート

- 熊本リゾートオフィス:内田洋行、清水建設、住信基礎研究所、富士ゼロックス、熊本県で日本初のリゾートオフィス型テレワーク実証実験開始。

- 埼玉県志木市に実証実験オフィス「志木サテライトオフィス」に参画。

内田洋行、鹿島建設、住友信託銀行、富士ゼロックス、リクルートなどが参加。勤務者の職住近接、通信のあり方、地域との交流等を評価。

- 1990年

- 知的生産性フォーラム(ダニエル・ベル氏、野中郁次郎氏、月尾嘉男氏、ほか)

- 1991年

- 『21世紀の人と空間』発刊

- 1993年

- 「プレスキマティック・プログラミング」(建築プログラミング・コンサルティング)サービスイン

『フレキシブルワークプレイス』発表。 - 1995年

- シーンメイキング・リサーチ

- 1997年

- 協調分散型ワークスタイル実証実験

- 2000年

- 米国ベンチャービジネス・リサーチ

- 2001年

- 教育専門ポータル「学びの場.com」ローンチ

- 2004年

- TIPS研究会(特定非営利活動法人産学連携推進機構協同研究)

- 2005年

- 「ミュージアム・マネジメント研究会」(常磐大学協同研究)

- 2006年

- 『Museum Management Today』発刊

- 2008年

- シンポジウム「日本の知と場」(松岡正剛氏、野中郁次郎氏、紺野 登氏)

- 2009年

- 「期待学研究会」(東京大学社会連携講座協同研究)

- 2010年

- 「Change Working®コンサルティング・サービス」サービスイン

- 2011年

- 内田洋行新川第2オフィスChange Working実証スタート

- 2012年

- 「日本HRチャレンジ大賞」(コンサルティング・サービス)奨励賞受賞

- 2017年

- 『チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる』発刊

※「知的生産性研究所」「チェンジ・ワーキング」「シーンメイキング」「Change Working戦略マップ」は、内田洋行の登録商標です。

【このリリースのお問い合わせ先】

株式会社内田洋行

広報部 佐藤 将一郎・深澤 琴絵

TEL.03(3555)4072 FAX.03(3555)4620