前橋市教育委員会

市内全校へ、校内無線LANをはじめとするICT活用環境を一斉整備。

授業の質の向上、災害時の無線LAN開放などを実現。

平成25~27年度のタブレットPC活用のモデル校(城南小学校)

■ 導入内容

市内小・中・特別支援学校への校内無線LAN環境、指導者用タブレットPCや実物投影機(VP-1HD)、

大型テレビ(未設置であった中学校に設置)、EduMall(指導者用デジタル教科書)などのICT機器等、

及び前橋学校サポートデスク(ヘルプデスク)の整備

導入の背景とポイント

1人1台のタブレットPCを見据えた 最先端のICT環境ーモデル校2校の翌年に69校整備。71校全校整備を実現

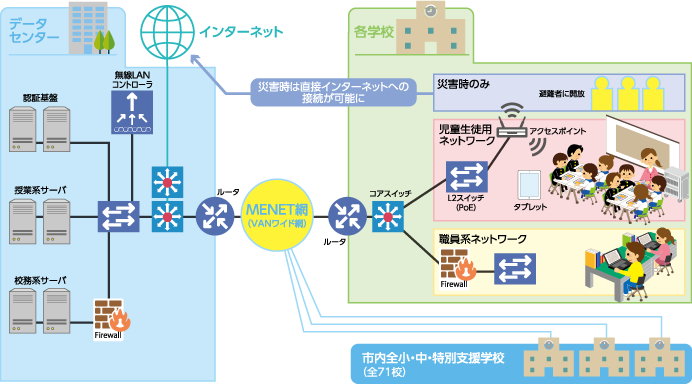

前橋市では、独自の教育用ネットワーク「MENET」(Maebashi Educational NETwork)を保持しており、このセンター設備は1998(平成10)年に稼働を始めました。当時、インターネットは最先端の技術であり、市教委はボランティア団体であった「インターネットつなぎ隊」の代表である中島義之氏の力を借りてMENETのサーバー群を構築しました。中島氏は、市内の学校が安全にインターネットを利用できるよう、接続拠点を全てイントラネット内に収めるとともに、行政系ネットワークとの接続も視野に入れて設計していました。中島氏の教育環境への思いと、当時の教育委員会の担当(後の教育長 佐藤博之氏)、現場で先進的に取り組んでいた折田一人教諭(現滝窪小学校校長)の力が合致したことは、大きな力でした。こうして市教委は、行政の理解とたくさんのボランティアの力を得て画期的な教育用ネットワーク「MENET」を立ち上げることができたのです。

また、市内の学校はインターネットつなぎ隊との協働作業により、各学校の教室に有線LAN配線工事を行いました。これにより、前橋市では他の自治体に先駆けて各学校の教室にインターネット環境が整備され、情報教育の進展に大きく寄与したのです。

前橋市は、その後のMENETの運用にあたり、中島氏とインターネットつなぎ隊のメンバーであった当時学生の片岡雅人氏のお二人をスーパーバイザーとして迎えました。日々進展していくネットワーク機器の情報を取り入れたり、セキュリティを確保したりするためには、専門家の意見を欠くことはできません。また、タブレットPC等の新たな情報端末(以下、「タブレットPC等」と表記)の活用を図っていく為には、最新の校内無線LAN環境を整備する必要があり、お二人から専門的な助言を受ける必要がありました。

こうした経緯を経て2015(平成27)年、前橋市では、小中各1校のタブレットPC活用モデル校に対して校内無線LANの先行整備を実施するとともに、従来の学習者用41台に加えて、指導者用のタブレットPC等を整備し、普通教室でもICTを手軽に活用した授業を行えるようにしました。モデル校では、 先生方がICTを用いた授業を多数実践し、多くの教育効果が得ら れたため、2016(平成 28)年にモデル校の成果に基づく69校(モデル校以外の全校)のICT環境の整備を実施しました。

校内無線LAN環境の整備には、高速で安定した接続と強固なセキュリティを確保する必要があります。 このため、前橋市では、中島氏と片岡氏から助言をいただきながら、MENETのセンター設備や学校のネットワーク環境を一新しました。その全国的にも先進的な校内無線LAN環境のポイントは以下の通りです。

(前)インターネットつなぎ隊 |

(前)インターネットつなぎ隊 |

平成28~29年度のタブレットPC活用のモデル校(芳賀中学校)

特長

授業の質の向上に寄与するICT環境整備に加え、災害時の無線LAN開放も見据えた整備

「1人1台のタブレットPCを導入した教育環境」(以下、「1人1台」と表記)を実現する無線LAN環境は、単にアクセスポイント(以下、「AP」と表記)を設置しただけでは実現しません。多数の児童生徒が同時利用した場合にも、教材配布や画面配信等を円滑に行うには、適切な設計、施工を行うとともに、電波状態に応じた個々のAPの電波強度の調節や動的なチャネル変更によって干渉を抑えるなど、高度な制御を行う環境を構築する必要があります。また、近年大きな問題となっている重要情報の流出が、絶対に起こらない環境を構築しなければなりません。

(1)1人1台の情報端末導入を見据えた校内無線LAN環境の導入

(AP接続端末数最大30,000台)を想定した環境整備

校内無線LANの整備にあたっては、前橋市の総児童・生徒数 25,667人(平成28年5月1日現在)が将来的に1人1台のタブレットを活用できる環境も想定し、学校教育現場に適した校内無線LAN構築を行なっています。

主な特長は以下の通りです。

①児童・生徒の全校一斉アクセスに対応した校内無線LAN設計 例えば、デジタル教科書のネットワーク配信を平時の授業で使用する場合は、児童・生徒が各クラスで同時に一斉アクセスする可能性があり、ネットワークへの大きな負荷が想定されます。そのため、電波状態に応じて個々のAPの電波強度を調節し干渉を抑えるなど、突発的な処理に対応する制御環境を構築しています。

②1人1台の情報端末配備に備えた検証の実施 無線LAN機器の通信スペックは理論値で表記されていることが一般的ですが、その実効値は導入環境によって異なる可能性があります。また、さまざまなICT機器・システムの組み合わせによっては想定外の現象が発生する可能性もあります。そのため、導入予定の機器の各種性能試験に加えて、APに対して1台につき通常時40台(一部機器の故障時には隣接するAPがカバーすることを想定して80台)の情報端末の一斉接続を想定した厳正な試験を行い、その検証をクリアした機器を選定しました。

③インターネットセキュリティ対策 児童・生徒が利用するタブレット端末は、校内無線LANを通じてインターネット接続されるため、重厚なセキュリティ対策を実施するとともに、児童生徒の成績などの校務データを扱う有線LAN環境と明確に分離し、外部からの侵入等に対しても強固なセキュリティを確保した無線LAN設計で構築しています。

(2)デジタル教科書、タブレットPCの稼働履歴情報などによる活用推進

実物投影機やデジタルテレビを設置するとともに、コンテンツ配信システム「EduMall(エデュモール)」を 採用しました。教員、 児童・生徒のタブレットPCでデジタルコンテンツを活用できる環境となるほか、学習 時間や教科書の稼働率などの履歴情報を取得できるため、そのデータを活用の推進にも利用しています。

体育館での授業の様子(春日中学校)

無線LANは平時は授業で利用し、災害時は 避難者に専用回線を開放。

(3)災害時の防災拠点を想定したWi-Fi環境(AP 1,156箇所)

前橋市では69の小中学校が災害発生時に指定避難所となることから、全国に先駆けて、災害時に避難してきた住民に無線LANを開放し、インターネットやSNS等を安定的に利用できる環境を整備しました。平時には停止させている災害無線LANを、発災時には簡易な操作で一斉に起動できるしくみとなっています。また、サーバへのアクセスの制限やフィルタリングの無効化などを同時に行えるため、通常は利用を制限されているSNS(Facebook,Twitter,等)も災害時には速やかに活用することができます。

担当者の声

“思わず身を乗り出したくなる授業”の実現に向けて

前橋市では、1990年代から、学校現場の教職員が一丸となってICTを活用した教育に取り組んできた歴史もあり、先生方それぞれがICTの授業活用を工夫する文化があります。その工夫とは、授業の質を高めるということにほかなりません。

例えば「わかりやすく写真を大きく見せてあげたい」「インパクトのある映像を出し、意欲につながる驚きや疑問を与えたい」「意見を述べやすい学習環境をつくってあげたい」「学習の流れを把握し、振り返りがしっかりとできるよう、板書とICTによる提示を組み合わせたい」といった、学ぶ場での様々な工夫です。こうした工夫は授業づくりの基本と深く関わってきますが、前橋市では経験豊かなベテランの先生がその基本を伝え、ICTを自在に使える若手の先生はそのアイデアを伝えるというように、様々な立場の教職員が一体となってICTを活用した教育を考えてきた結果、文化として広まったのだと思います。その一方で、これからの時代は子どもたちにも、日々進化するICT環境の中で能力を発揮することが求められてきます。ICTに使われるのではなく、 使いこなせるようにならなくてはなりません。

こうしたことから、前橋市では、ICTを有効活用できる学習環境づくりを加速させてきました。このたびの整備では「いつでも、簡単に、すばやく」先生や子どもたちが情報をやり取りできる環境の常設化に重点をおいて、校内無線LAN、指導者用タブレットPC、デジタルコンテンツなどの整備を行なっています。前橋市では、将来の子どもたちが、知的好奇心や知的欲求を高めることのできる“思わず身を乗り出したくなる授業”の 実現に向けて、ICTを活用した教育を推進してまいります。

(前)前橋市教育委員会事務局 指導担当次長 |

子どもたちの主体的な思考や活動を支えるICT環境

これまでは普通教室でタブレットPC等を使うのが簡単ではなく、どうしても使う先生が限られていました。使いたいという想いはあっても、「授業前の煩雑な準備」というハードルが 高かったのです。今は環境が整い、安心して簡単に、まるで黒板やチョークのように当たり前の道具として利用されています。(先生方の指導案を見ても「タブレットPC等を使う」という表記が殆ど無くなりました。ただ授業ではしっかりと使っています。わざわざ黒板やチョークを使うという表記をしないのと同じことです。)

これまでは、挙手した児童生徒の意見を中心にして授業が進んでいましたが、タブレットを使った授業では、自分の考えをタブレットに書いて一覧表示や拡大表示することで、多くの意見を視覚的に分かりやすくして発表、共有ができるようになりました。先生も一人一人の児童生徒の意見を把握しやすくなり、意図的な指名などの支援に生かせるようになりました。 以上のように、安定したネットワーク環境、これまでの実物投影機を多くの教室で利用していた ICTリテラシーの素地などに支えられ、タブレットPC等を教具として自然に利用できるようになり、先生は勿論、児童生徒にとっても、当たりまえの道具として浸透しています。

(前)前橋市教育委員会 教育長 |

子どもたちの主体的な思考や活動を支えるICT環境

今後の展開

「多様な人と協働しながら、主体的・創造的に活動する子ども」の実現

前橋市教育委員会事務局 |

前橋市教育委員会事務局 |

前橋市教育委員会

〒371-8601

群馬県前橋市大手町 2-12-1

kurashi/230/257/index.html

(2017年4月取材。所属や名称、掲載内容は取材当時のものです。)