高崎市立中央図書館

日本最大規模の視聴覚資料を有意義に活用するためのIC化。

各社のICタグを比較研究。利用者のプライバシーにも配慮。

旧館の老朽化に伴い、計画された高崎市立中央図書館の移転リニューアル。旧館では貸出カウンターに行列ができることも多く、市民サービス向上の観点から、自動貸出を行うためのIC化は避けて通れない問題でした。導入に際し、職員たちは2年前から各社のICタグを研究。精度の良さから採用されたのが、内田洋行のICタグです。

リニューアル開館後、利用者は約1.5倍に増加したものの、貸出のための行列ができることはほとんどありません。また、全国的にも珍しいのが、予約本受け取りの自動化。予約資料案内機と自動貸出機を併用することにより、利用者は予約をした本を職員の手を介すことなく受け取ることができます。利用者へのプライバシー配慮、また貸出時間も大幅に短縮され、この手軽さが「図書館は敷居が高い」と感じていた人にも足を運ばせるきっかけとなっています。

予約本コーナー。まずは入口の案内機で、自分が予約した本がどこにあるかを確認。その後、棚から本をピックアップし、コーナー内にある自動貸出機で貸出の手続きを行う。

職員の実感としては、利用者の約7割が利用しているという自動貸出機。借りたい本を台の上に置き、タッチパネルで簡単に操作するだけで手続きができる。

国内最大規模を誇る視聴覚資料の予約棚はカウンター内にある。予約本コーナー同様、棚のどの位置に該当資料があるかがICタグとの連動により把握できるので、職員の業務負担軽減につながっている。

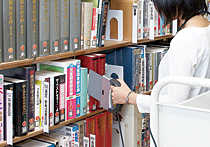

ICタグを取り付けることによって、蔵書の点検もラクになる。専用の読み取り機で、本の背をなぞるだけで蔵書を確認することができる。

ICタグを自動で読み取ることによって、資料を仕分けてくれる「自動仕分け機」。返却ポストにいれられる大量の本も、ひとりの職員での仕分けが可能になる。

ICタグが導入されて変わったことは?

図書館という場所は、ハレとケで言えば「ケ」の場所です。ですから利用者のみなさんが珍しがったり、驚いたりするものではなく、違和感なく、ごく自然に使えるものが必要でした。旧館からこの場所に移ったことで、駅にも近くなり利用者も増加しました。市内にある図書館の、どこで借りて、どこで返してもいいシステムや、開館時間の延長などは、思いついたときに誰もが利用できるように考えられたものです。市民サービスを向上させようとすると職員の負担が増えますが、それを抑えてくれるのがICタグの導入だったと思います。高崎は音楽・映画の街として知られ、そのせいか図書館には国内最大規模の視聴覚資料がそろっています。今後はこの予約貸出も自動化していけるよう、検討を始めています。

関根 幸男 館長

高崎市立中央図書館

高崎市立中央図書館

2011年4月にリニューアル開館。日本最大規模の、4万点にものぼる視聴覚資料を有する図書館で、1日の平均入館者数は約2200人。

詳しくは: http://syou.oita-ed.jp/hita/kangi/

(2011年9月取材。所属や名称、掲載内容は取材当時のものです。)