プレゼンター

- デジタル田園都市国家構想交付金申請による自治体、図書館の町民サービスのさらなる有効活用事例のご紹介

立山町 企画政策課 森康弘 氏 - 変革する図書館の新しい取組みの最新事例 マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカーの導入について

立山町立立山図書館 館長 津田利恵子 氏

※講師の所属・役職等は、令和6年11月のご講演当時のものです。

デジタル田園都市国家構想交付金申請による自治体、図書館の町民サービスのさらなる有効活用事例のご紹介

<講演者>

立山町 企画政策課 森康弘 氏

富山県立山町について

⚫︎立山町の紹介

富山県 立山町 企画政策課の森です。

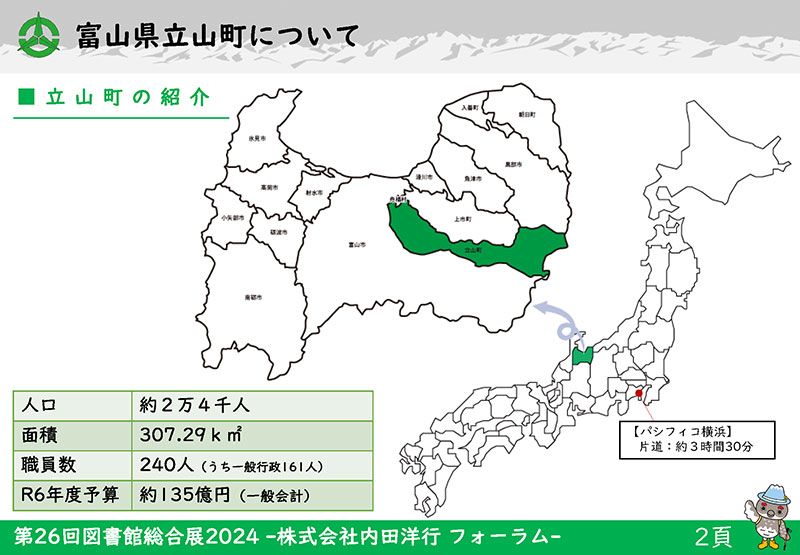

富山県は北陸エリアに位置し、西に石川県、東に新潟県、南東に長野県、南には岐阜県があります。

当町は県中心部から南東部にかけての細長い形をしており、人口は約2万4000人、面積はおよそ307㎢です。町の職員は240人で、うち一般行政の職員が161人、財政規模は約135億円です。なお、富山駅から本日の会場である「パシフィコ横浜」までは新幹線で片道3時間半程度です。

四季折々の観光資源が豊富で、落差日本一の350mを誇る「称名滝(しょうみょうだき)」、日本三霊山に数えられる北アルプスの「立山連峰」、“黒部の太陽”でおなじみ世紀の大事業である「黒部ダム」、春先にかけ除雪作業を行い高さ約20mの壁が見どころの「雪の大谷」もあります。

中でも「黒部ダム」は、海外からも多くのお客さまが訪れます。特に富山県から向かう「立山黒部アルペンルート」はさまざまな種類の乗り物を経由することから、多くの愛好家もいらっしゃいます。

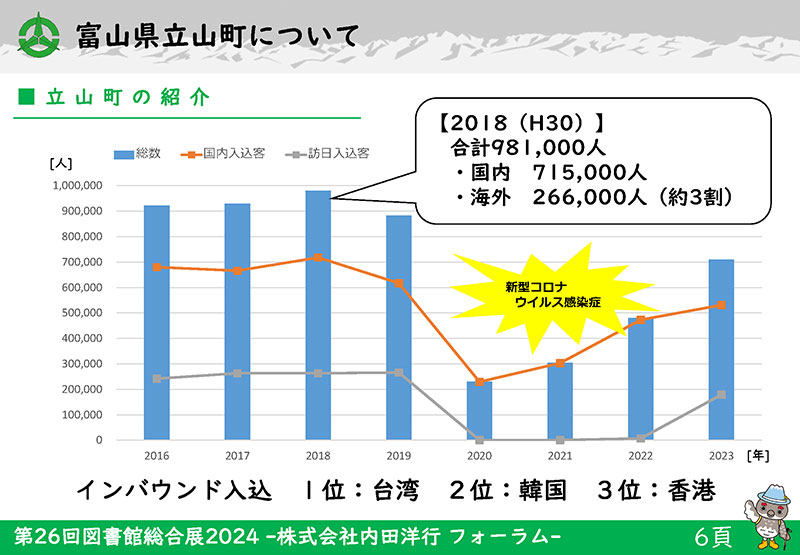

これらの資源を目当てに、最盛期の2018年には100万人に迫る方々がお越しになりましたが、新型コロナウイルス感染症の流行で2020年や翌21年には一時的に観光客の数が激減しました。しかし、現在は右肩上がりの状態になり、来訪者数も回復しています。特に海外からのお客さまが非常に多く、台湾や韓国、香港の方々がよくお見えになります。

図書館予約本貸出ロッカーについて

⚫︎本日のテーマ(図書館総合展HP抜粋)

それでは、本日のテーマである「図書館予約本貸出ロッカーについて」に移ります。

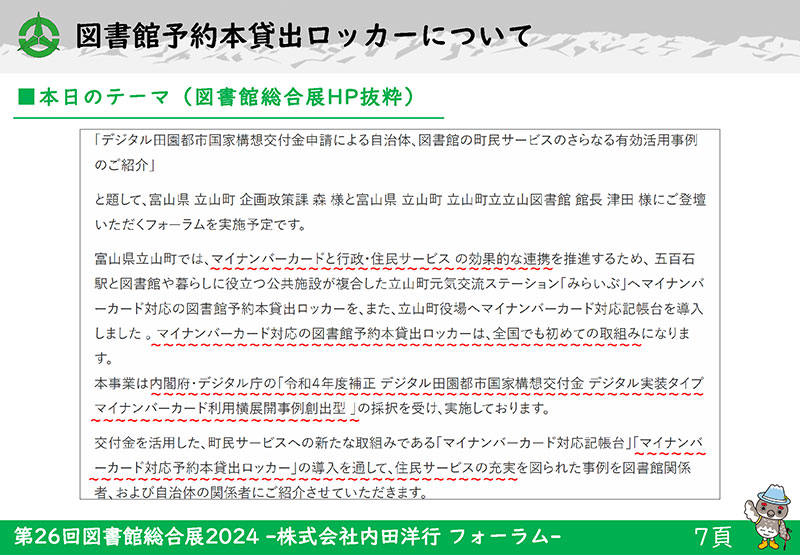

「図書館総合展2024」のホームページにある本フォーラムの紹介文には「マイナンバーカードと行政・住民サービスの効果的な連携」と「マイナンバーカード対応の図書館予約本貸出ロッカーは、全国でも初めての取組み」というキーワードがあります。本日参加された皆さまも、この文言に興味を持って、あるいは内田洋行のフォーラムということで期待してお越しになったと認識しております。

また、内閣府・デジタル庁の「令和4年度補正 デジタル田園都市国家構想交付金 デジタル実装タイプ マイナンバーカード利用横展開事例創出型」や、「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の導入を通して住民サービスの充実を図った事例である点にも注目されているのではないでしょうか。

本フォーラムの構成としては、まず私から「デジタル田園都市国家構想交付金」を紹介し、続いて立山町立立山図書館の津田利恵子 館長から、内田洋行のソリューションである「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」について具体的にお話しします。

デジタル田園都市国家構想交付金について

⚫︎デジタル田園都市国家構想とは

講演に先立ち、参加されている皆さまの所属先などを拝見しましたが、ほとんどが図書館、教育委員会、ベンダーの方々でした。そこでまずは「デジタル田園都市国家構想交付金」の基本的な内容についてお伝えします。

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局のホームページには以下のように書かれています。

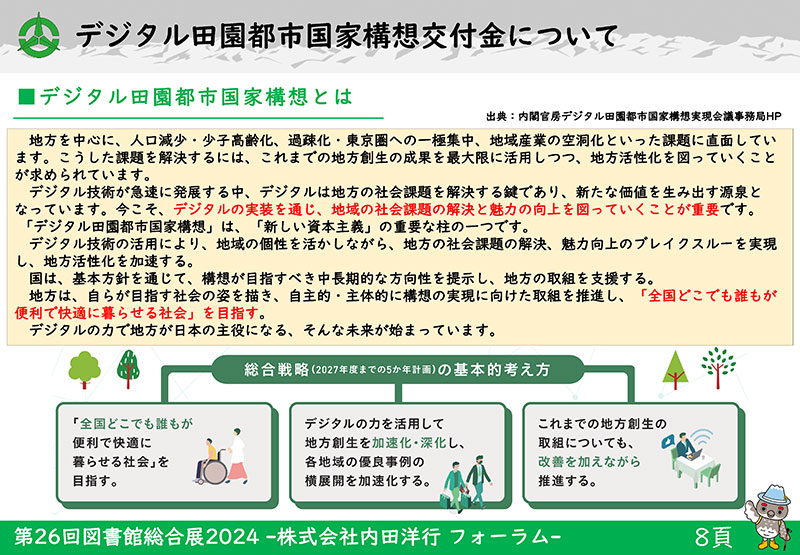

「地方を中心に、人口減少・少子高齢化、過疎化・東京圏への一極集中、地域産業の空洞化といった課題に直面しています。こうした課題を解決するには、これまでの地方創生の成果を最大限に活用しつつ、地方活性化を図っていくことが求められています。

デジタル技術が急速に発展する中、デジタルは地方の社会課題を解決する鍵であり、新たな価値を生み出す源泉となっています。今こそ、デジタルの実装を通じ、地域の社会課題の解決と魅力の向上を図っていくことが重要です。

『デジタル田園都市国家構想』は、『新しい資本主義』の重要な柱の一つです。

デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしながら、地方の社会課題の解決、魅力向上のブレイクスルーを実現し、地方活性化を加速する。

国は、基本方針を通じて、構想が目指すべき中長期的な方向性を提示し、地方の取組を支援する。

地方は、自らが目指す社会の姿を描き、自主的・主体的に構想の実現に向けた取組を推進し、『全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会』を目指す。

デジタルの力で地方が日本の主役になる、そんな未来が始まっています」

ここで大切なのは「デジタルの実装を通じ、地域の社会課題の解決と魅力の向上を図っていくことが重要」「地方は、自らが目指す社会の姿を描き、自主的・主体的に構想の実現に向けた取組を推進し、『全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会』を目指す」という言葉です。

そして2027年度までの5カ年計画における総合戦略の基本的な考え方は「『全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会』を目指す」「デジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、各地域の優良事例の横展開を加速化する」「これまでの地方創世の取組についても、改善を加えながら推進する」の3つです。

ここで「各地域の優良事例の横展開を加速化する」とあります。行政職員、特にDXの担当者は「横展開」という言葉をよく使い、他自治体の先駆的なケースに関して「同じような効果が得られるだろう」と戦略を立てた上で採用する傾向にあります。国もこうした取り組みで本構想の目的である「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」をいち早く達成できると期待し、実現のために交付金を用意しています。

⚫︎デジタル田園都市国家構想交付金とは

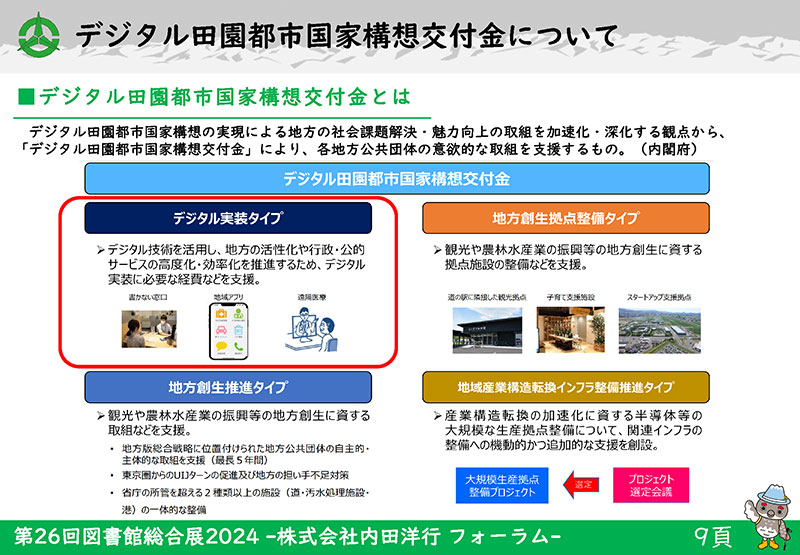

内閣府はこの交付金について「デジタル田園都市国家構想の実現による地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速化・深化する観点から『デジタル田園都市国家構想交付金』により、各地方公共団体の意欲的な取組を支援するもの」としています。

そこで立山町は内田洋行と共に課題解決のための仕組みづくりを目指すにあたり、4つある交付金の分類の中で「デジタル実装タイプ」を申請しました。こちらはデジタル技術を活用し、地方の活性化や行政・公的サービスの高度化・効率化を推進するため、デジタル実装に必要な経費などを支援することを目的としています。

⚫︎デジタル実装タイプ:TYPE1/2/3等の全体像

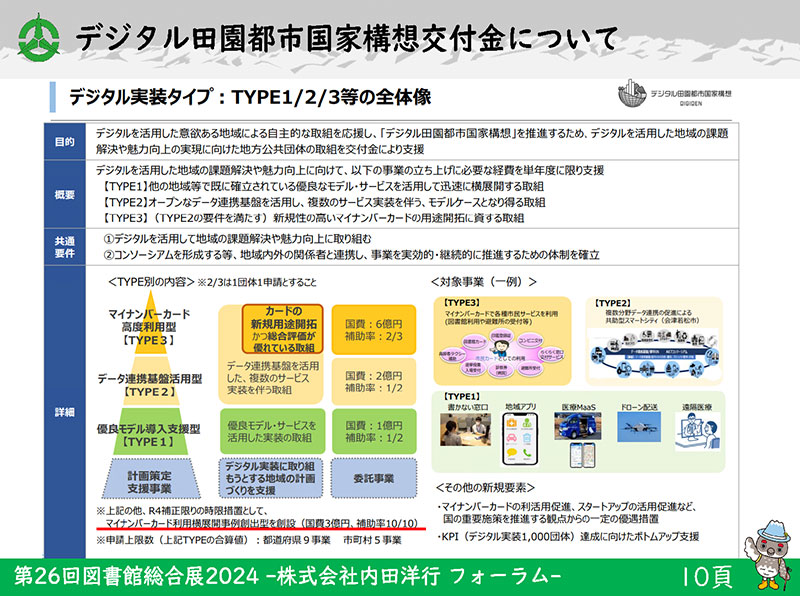

「デジタル実装タイプ」はさらにTYPE1から3まで分かれています。

TYPE1は先ほど話したように「他の地域等で既に確立されている優良なモデル・サービスを活用して迅速に横展開する取組」で、TYPE2は「オープンなデータ連携基盤を活用し、複数のサービス実装を伴う、モデルケースとなり得る取組」、TYPE3は「(TYPE2の要件を満たす)新規性の高いマイナンバーカードの用途開拓に資する取組」です。

それぞれ国費の予算枠と補助率が異なり、例えばTYPE1は補助率が総事業費の2分の1ですが、TYPE3は3分の2です。このような中、立山町は、当時の「令和4年度補正限りの時限措置」であった、「マイナンバーカード利用横展開事例創出型(補助率10分の10)」に申請して無事に採択されました。

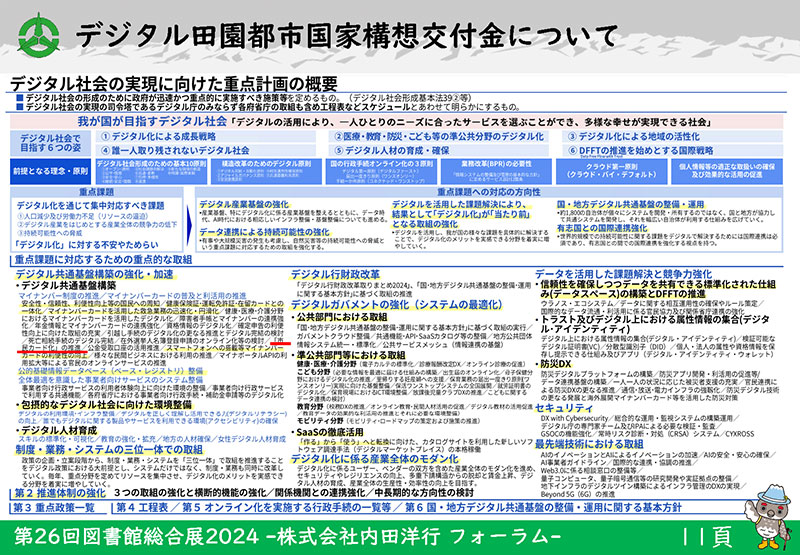

⚫︎デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要

立山町は、デジタル社会の実現を目指すにあたり、交付金の活用を念頭に置いて国の重点計画に沿うよう施策を考えました。

特に、この重点計画の中でも「デジタル共通基盤構築」の「『市民カード化』の推進」に着目して事業化しようと考えました。

⚫︎市民カード化構想とは

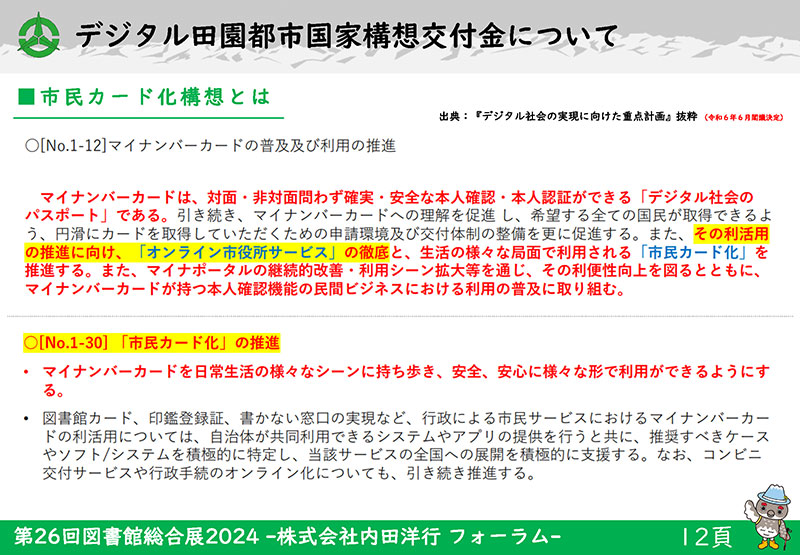

「市民カード化」とは、つまりマイナンバーカードの活用を指します。

今年6月に閣議決定された『デジタル社会の実現に向けた重点計画』によると「マイナンバーカードは、対面・非対面問わず、確実・安全な本人確認・本人認証ができる『デジタル社会のパスポート』である」とされています。

そして利活用の促進に向け「『オンライン市役所サービス』の徹底と、生活の様々な局面で利用される『市民カード化』を推進する」とし、住民がマイナンバーカードを積極的に使えるよう重点計画を掲げました。

また「マイナンバーカードを日常生活の様々なシーンに持ち歩き、安全、安心に様々な形で利用ができるようにする」として、マイナンバーカード一枚で多様な行政サービスを受けられることを目指しています。

実際、間もなくマイナ保険証を基本とする仕組みがスタートし、いずれ運転免許証もマイナンバーカードに移行されます。カード一枚で行政サービスの恩恵を享受できる仕組みを全国的に進めようとするのが「『市民カード化』の推進」の目的です。

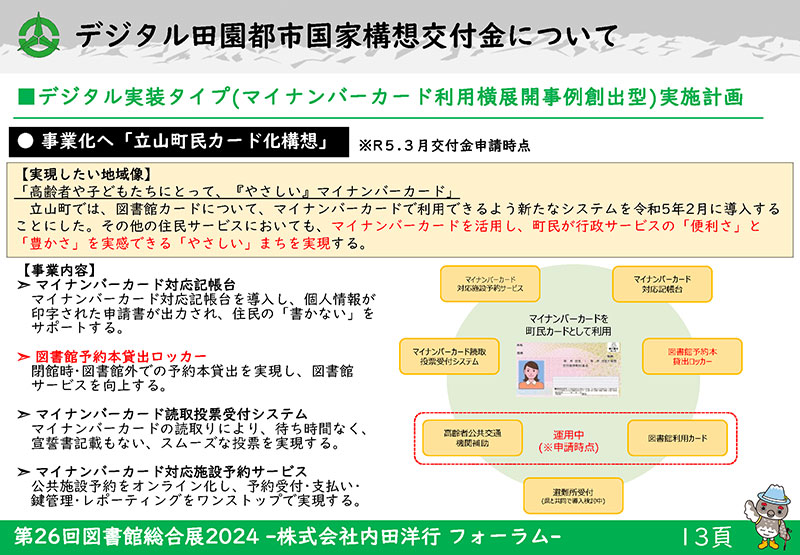

⚫︎デジタル実装タイプ(マイナンバーカード利用横展開事例創出型)実施計画

このような中、国の方針に基づいて事業化したものが「立山町民カード化構想」です。

目標設定では「実現したい地域像」として「高齢者や子どもたちにとって、『やさしい』マイナンバーカード」を掲げました。狙いは「マイナンバーカードを活用し、町民が行政サービスの『便利さ』と『豊かさ』を実感できる『やさしい』まちを実現する」で、以下の4事業を同時に進めました。

①「マイナンバーカード対応記帳台」/導入することで個人情報が印字された申請書が出力され、住民の「書かない」をサポートする

②「図書館予約本貸出ロッカー」/閉館時・図書館外での予約本貸出を実現し、図書館サービスを向上する。

③「マイナンバーカード読取投票受付システム」/マイナンバーカードの読取りにより、待ち時間なく、宣誓書記載もない、スムーズな投票を実現する

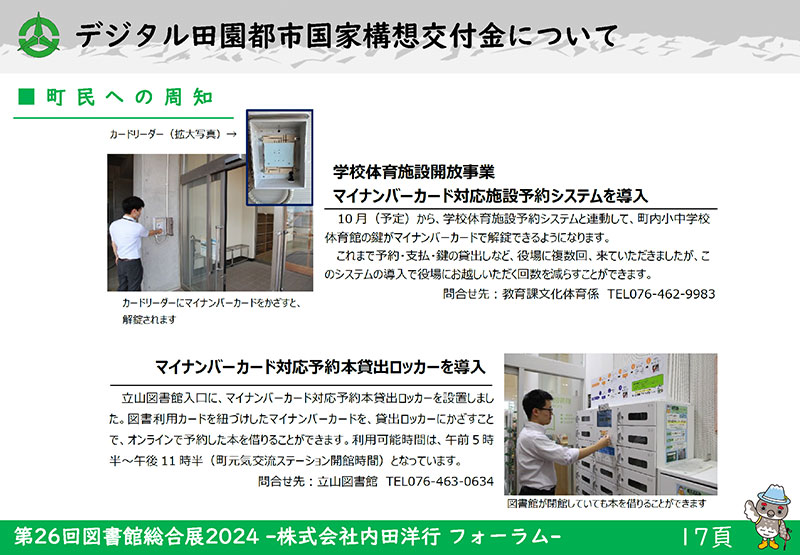

④「マイナンバーカード対応施設予約サービス」公共施設予約をオンライン化し、予約受付・支払い・鍵管理・レポーティングをワンストップで実現する

このうち「図書館予約本貸出ロッカー」は本フォーラムのテーマであり「マイナンバーカード読取投票受付システム」は先の衆議院議員総選挙でさっそく活躍し、円滑に本人確認が行われました。

また「マイナンバーカード対応施設予約サービス」は主に町の体育館などに導入され、マイナンバーカードをかざすと、スマートキーとして施設の鍵を開錠できます。

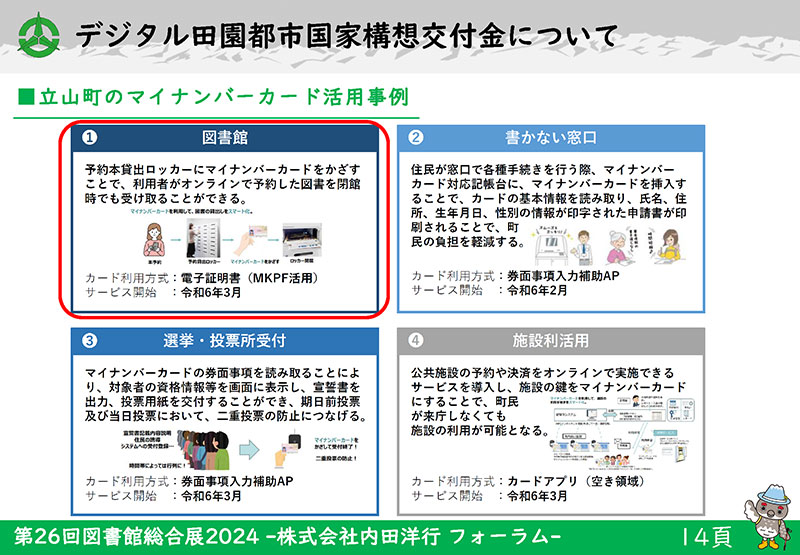

⚫︎立山町のマイナンバーカード活用事例

4つの事業について、まず立山町立立山図書館に導入した「図書館予約本貸出ロッカー」では、カード利用方式として電子証明書(マイキープラットフォーム)を採用しています。

続いて「書かない」窓口の実現に向けた「マイナンバーカード対応記帳台」は、券面事項入力補助アプリケーションを活用してカード内の情報を読み込み、各種申請書に氏名、住所、生年月日、性別を印字して住民の負担軽減を図っています。

また「マイナンバーカード読取投票受付システム」も券面事項入力補助APを用い、「マイナンバーカード対応施設予約サービス」ではカードに搭載されたICチップの空き領域にカードアプリを入れ、マイナンバーカード自体がスマートキーになるよう取り組みました。

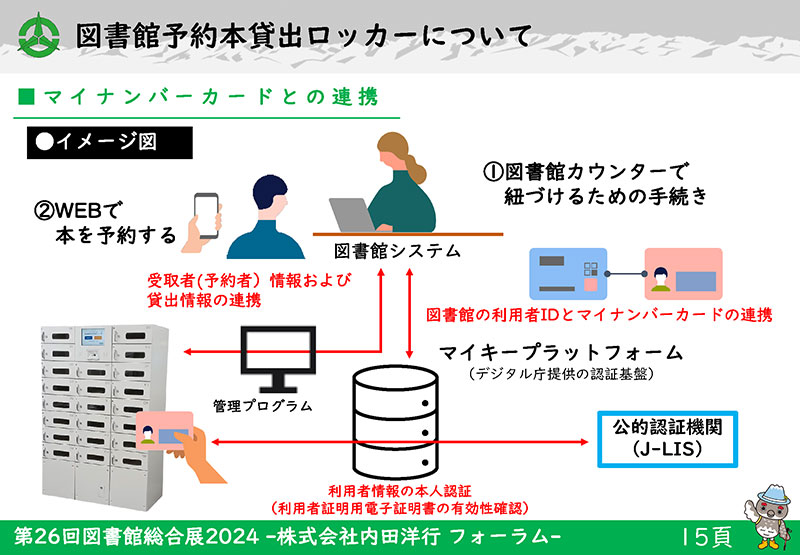

⚫︎マイナンバーカードとの連携

「図書館予約本貸出ロッカー」で導入した仕組みについて説明します。

図書館の利用者IDとマイナンバーカードを連携させるために、利用者にはまず図書館カウンターで手続していただきます。するとマイキープラットフォームにより、利用者IDとマイナンバーカードが紐付けられます。

予約した本がロッカーにて保管されている状態で、ロッカーにマイナンバーカードをかざせばマイキープラットフォームを通じて本人認証ができるようになります。

この仕組みは全国初であり、多くのメディアの取材も受けています。

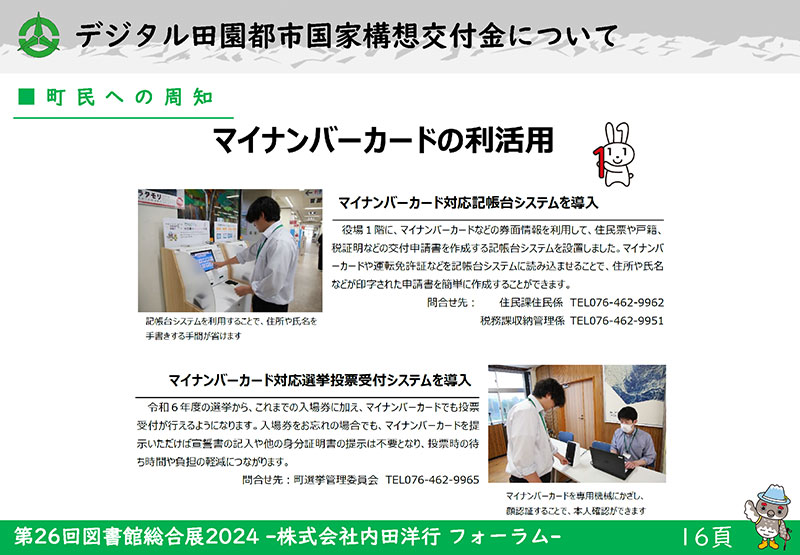

⚫︎町民への周知

本交付金は、他自治体への横展開が前提であり、もちろん町民への周知も徹底しています。

「マイナンバーカードの利活用について」と題して各事業を包括的に紹介したり、さらに地元紙をはじめとする各報道機関などにもプレスリリースを出したりして立山町の取り組みを全国に発信しました。

こうした活動も相まって、当時のデジタル大臣である河野太郎議員にもX(旧Twitter)で「マイナンバーカードの市民カード化、あちこちで進んでいます」と、広くアナウンスしていただきました。

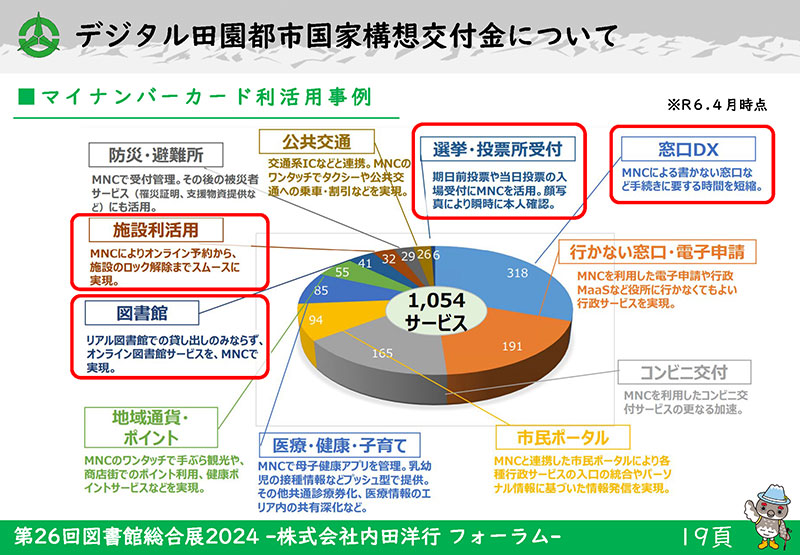

⚫︎マイナンバーカード利活用事例

2024年4月時点で、全国の自治体によるマイナンバーカード利活用事例は1054サービスあるとのことです。そのうち立山町では「施設利活用」「図書館」「選挙・投票所受付」「窓口DX」という4つの分野において、マイナンバーカードを中心にデジタル社会の実現に向けた取り組みを進めてきました。

今後の展望について

⚫︎行政サービスのさらなる充実へ

最後に今後の展望について、まず行政サービスのさらなる充実を進めるため「図書館予約本貸出ロッカー」などを導入し「立山町民カード化構想」を具現化して、利用者にマイナンバーカードを活用する便利さを実感していただけたのは何よりの成果です。

また「全国初」の取り組みで注目度も高く、前例のない業務を行うにあたり、企画側であるDX担当部門と主担当部署との綿密な連携が重要だと改めて認識しました。

そして自治体業務に知見・理解のある内田洋行のフォローにより、4つの大きな事業を並行させてもスムーズに進めることができたと思います。

振り返るとDX担当部門の私としては、4事業に同時に着手して最も苦労したのは主担当部署との情報連携や要望・意見交換の場を設けるための調整業務です。

実際に「マイナンバーカード対応記帳台」は住民課と税務課、「マイナンバーカード読取投票受付システム」は選挙管理委員会、「マイナンバーカード対応施設予約サービス」は教育課、そして「図書館予約本貸出ロッカー」は立山町立立山図書館が窓口であり、いずれも情報共有が不可欠でした。

本日、この場には図書館関係者やベンダーの方々が大勢います。こうした全国初、あるいは横展開の仕組みづくりでは、自治体内の異なる部署同士の連携が最も大切だと理解した上で、企画部門やDX部門と丁寧に話を進めていただければと思います。この点を念頭に置いていただくことで、便利な住民サービスを円滑に提供できると認識しています。

結びに、デジタル化による住民サービス向上に終わりはありません。立山町は「便利さ」と「豊かさ」を実感できる「やさしい」まちを実現するため、今後もさまざまな取り組みを続けてまいります。

変革する図書館の新しい取組みの最新事例 マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカーの導入について

<講演者>

立山町立立山図書館 館長 津田利恵子 氏

index

導入

富山県の立山町立立山図書館の館長・津田と申します。

本日は「変革する図書館の新しい取組みの最新事例 マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカーの導入について」と題してお話しします。

町民が集う元気交流ステーションみらいぶ

立山町立立山図書館は、町の複合施設「立山町元気交流ステーションみらいぶ」の1・2階に入居しています。この施設は町の保健センターや健康福祉課といった組織などを集約させており、さらに公共図書館である当館や、富山地方鉄道の五百石(ごひゃくこく)駅を併設しています。駅の改札を出て10秒ほどで当館の入り口があり、町民が集う、町の中核的な存在です。

立山町立立山図書館の概要

当館について紹介すると、1階には一般書や専門書を配架し、2階は児童室と絵本室で構成されています。書庫は中2階にあり、蔵書は13万3,480冊です。

館内の天井は5.5mもあって穏やかな光が差し込み、非常にゆったりとした、落ち着いた雰囲気です。また、晴れた日には東の窓から立山連峰を一望でき、大変美しい景色を楽しむこともできます。

そして年間開館日数は年末年始の6日間を除いた359日で、開館時間は朝9時半から夜19時までです。

本日の内容

本日は以下の順でお話しします。

- 「立山町立立山図書館の取組みについて」

- 「マイナンバーカードを活用した予約本貸出ロッカーの導入について」~どのような準備が必要だったのか

- 「図書館システムとロッカーシステムの連携を立山図書館仕様にするために」~当館の実情に合わせるために

- 「予約本貸出ロッカーの運用について」~どんなルールを定めたのか

- 「まとめ」

立山町立立山図書館の取組みについて

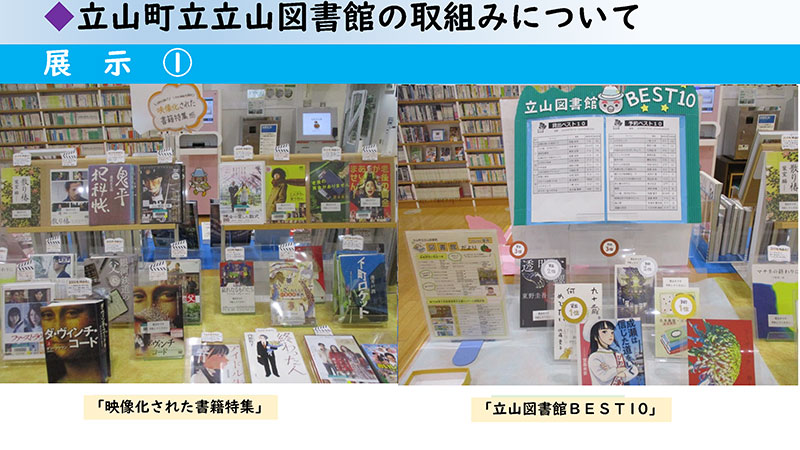

⚫︎展示①

私が館長になってからは特に本の展示に力を入れています。館内には常に15以上の展示コーナーを設けており、そのうち最も大きなテーブルでは4種類の企画を行っています。

最近では「本で世界を旅しよう」「映像化された書籍特集」などがあり、中でも後者は同タイトルのDVDも展示して相乗効果を高め、非常に人気を集めました。また、NHKの朝ドラ「虎に翼」の終了後には主人公のモデルである三淵嘉子さんの特集を組み、いまだに話題のコーナーとして続いています。さらに図書の貸し出し数と予約数を集計した「立山図書館BEST10」も紹介しています。

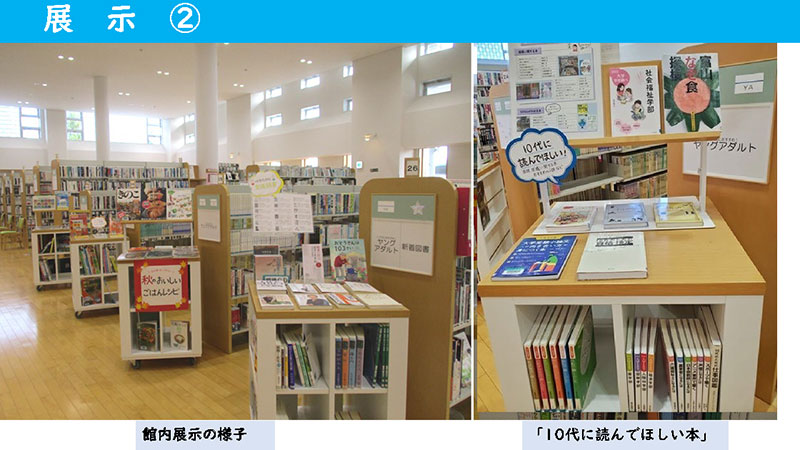

⚫︎展示②

館内では、展示台と書架の機能を備えた収納棚も利用して企画を開いています。その一つ「心ゆたかに生涯読書」のコーナーも大変人気が高く、大活字本や朗読CDもセットにして展示することで常に貸し出しが続き、新たに選書して補充するという状態です。

他にも季節のおいしい食材を使った料理、防災、SDGsなどの展示があり「10代に読んでほしい本!」のコーナーでは、進路の選択時や探究学習で活用できる本もそろえています。

⚫︎行事

次に当館の行事では、例えば「14歳の挑戦」が特徴的です。富山県内にある全ての公立中学校では2年生になると職業体験があり、立山図書館では5日間にわたり実施する中で、主に業務全般に関わってもらいます。その後、体験の成果を発表する機会も設けています。

また、立山町は東西に細長い町であり、12の公民館や4つの放課後児童クラブなどへの配本も行っています。さらに町内6つの小学校の2年生全員を対象に、国語の教科書に出てくる「図書館たんけん」の内容に沿って「図書館学習」を実施しています。

他に、私が館長になって新たに作ったのが月1回の「ボランティアによるおはなし会」です。現在は毎年のように県立高校の生徒が参加してくれています。

あとは相続登記に関する民法の改正を受け、富山地方法務局と連携し「相続セミナー」を開催しています。関連書籍の展示コーナーも設けたところ、利用者からは「相続は難しいと感じてきたが、セミナーで分かりやすい話を聞いた後に展示コーナーの本を読むことで理解が深まっていった」などのうれしい言葉も頂いています。

このように当館では、年間を通じて地域と関わりのある行事を数多く組んでいます。

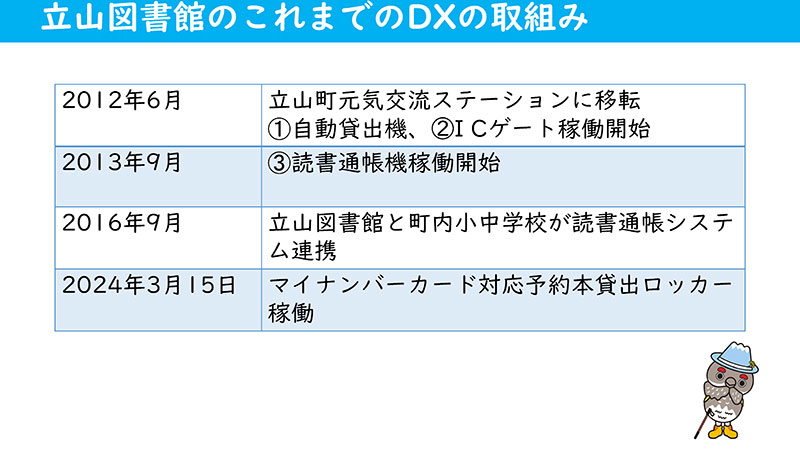

⚫︎立山図書館のこれまでのDXの取組み

立山町では以前から行政サービスのDXを進めています。立山図書館も例外ではなく、2012年に町の複合施設である「立山町元気交流ステーションみらいぶ」に移転したのと同時に「自動貸出機」「ICゲート」を稼働させました。

翌2013年には、当時としては非常に珍しい「読書通帳機」を導入しています。さらに2016年には立山図書館と町内の小中学校を「読書通帳システム」で連携させることにより、全国で初めて、学校の図書室で借りた本を「読書通帳機」で記帳することが可能になりました。

こうしたDXの道筋がついていたからこそ、2024年3月15日の「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の稼働につながったと認識しています。なお、いずれの取組みも内田洋行のサポートによるものです。

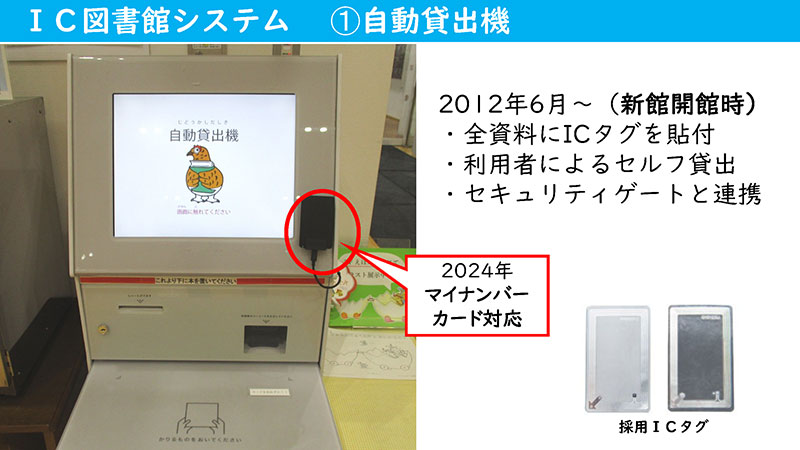

⚫︎IC図書館システム ①自動貸出機

当館のDXの流れについて、より具体的に紹介します。

近年では「自動貸出機」も一般的になりましたが、2012年の導入当時、全ての資料にICタグを貼付して複数冊を一括に貸し出し処理する仕組みはとても珍しかったと聞いています。さらにセキュリティゲートと連携させ、未処理の本を持ち出すとアラームが鳴る上に、入退館者数のカウント機能も持たせました。

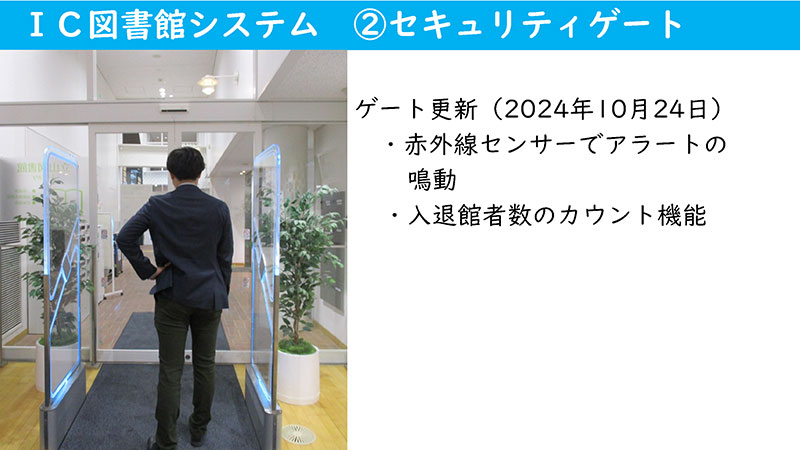

⚫︎IC図書館システム ②セキュリティゲート

内田洋行の協力により、今年10月24日にセキュリティゲートを更新しました。アクリル板とメタル素材を組み合わせており、薄くて非常にスタイリッシュで、本の未処理に対するアラームの光も8色から選べるとのことです。なお当館では、美しいスカイブルーを採用しています。

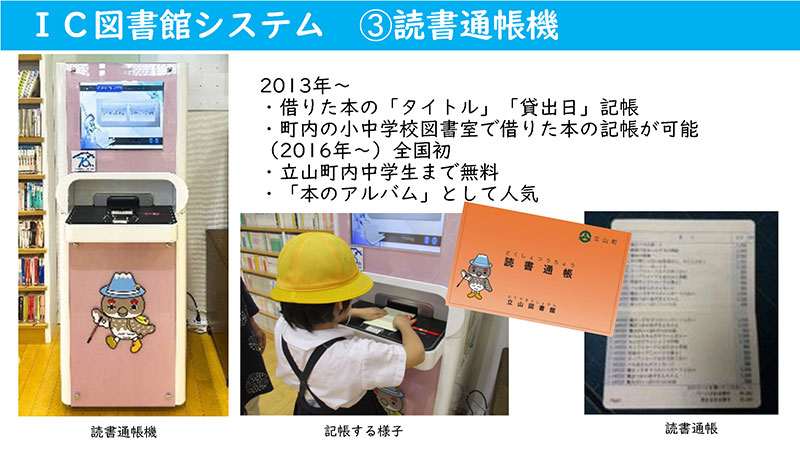

⚫︎IC図書館システム ③読書通帳機

「読書通帳機」も広く知られるようになりましたが、2013年の導入当初は大変珍しかった設備です。借りた本のタイトルと貸出日が通帳に印字されることから、子どもたちは今でも「本のアルバムだ」と喜んでいます。

先ほど話したように、現在は町内にある全ての小中学校の図書室と連携していて、学校と立山図書館で借りた本が記帳され、子どもの読書活動の推進に効果が上がっています。

マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカーの導入について

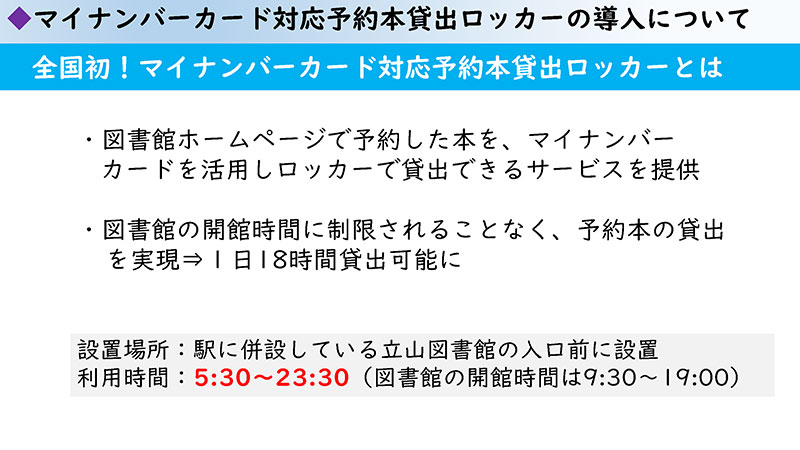

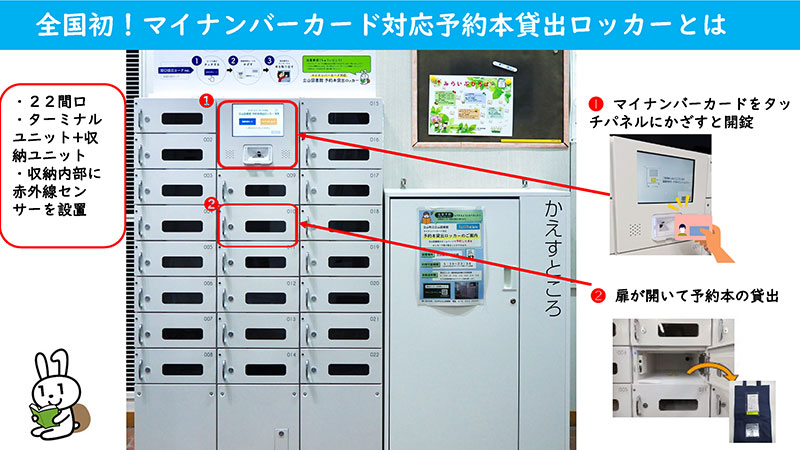

⚫︎全国初!マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカーとは

「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の導入は全国初として注目され、マスコミにも多く取り上げられたことから、すでにご存じの方もいるかと思います。

こちらは当館のホームページから予約した本を、マイナンバーカードを使うことにより、図書館前のロッカーで借りられるサービスです。開館時間に制限されず、図書館が閉まっていても貸し出し可能です。

当館ではロッカーの利用時間を早朝5時半から深夜23時半までとしており、導入によって一日に18時間の貸し出しが可能となりました。

「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の設置場所は立山図書館の入り口前です。まずはタッチパネルで従来の図書利用カードまたはマイナンバーカードの利用を選択します。続いて読み込み部分にいずれかのカードをかざすと該当する間口が点灯し、鍵が開いて、専用の袋に入った予約本を取り出すことができます。

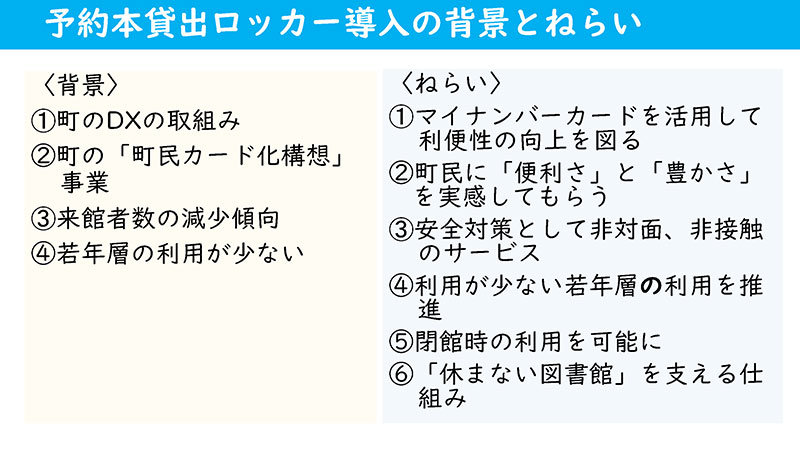

⚫︎予約本貸出ロッカー導入の背景とねらい

「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の導入には、まず「立山町ではDXが進んでいる」「『町民カード化構想』による4事業の一つに選ばれた」という背景があります。また「コロナ禍による来館者数の減少がなかなか回復しなかった」「そもそも若年層の利用が少ない」といった課題を解決したいとの思いもありました。

そこで以下の6つを考えました。

① マイナンバーカードを活用して利便性の向上を図る

② 町民に「便利さ」と「豊かさ」を実感してもらう

③ 安全対策として非対面、非接触のサービス

④ 利用が少ない若年層の利用を推進

⑤ 閉館時の利用を可能に

⑥ 『休まない図書館』を支える仕組み

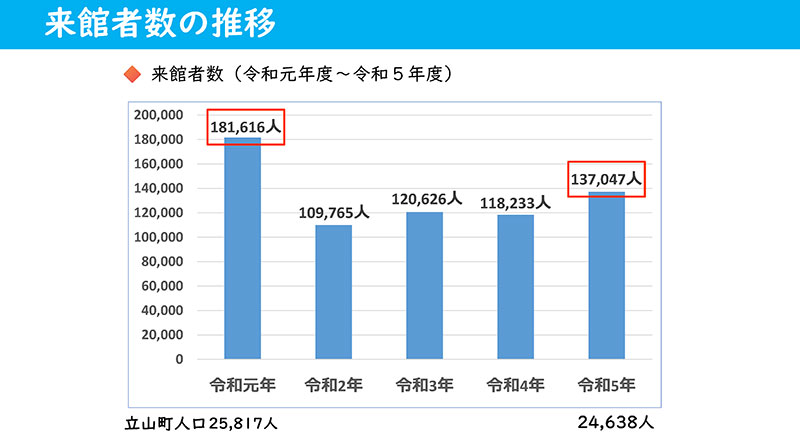

⚫︎来館者数の推移

実際に2019年度から23年度までの年間来館者数の推移を見ると、まず2019年度には18万1000人を超えていました。そして20年度から22年まではコロナの影響で大幅に減り、23年度には約13万7000人まで回復したものの、かつての18万人超には及ばない状況です。

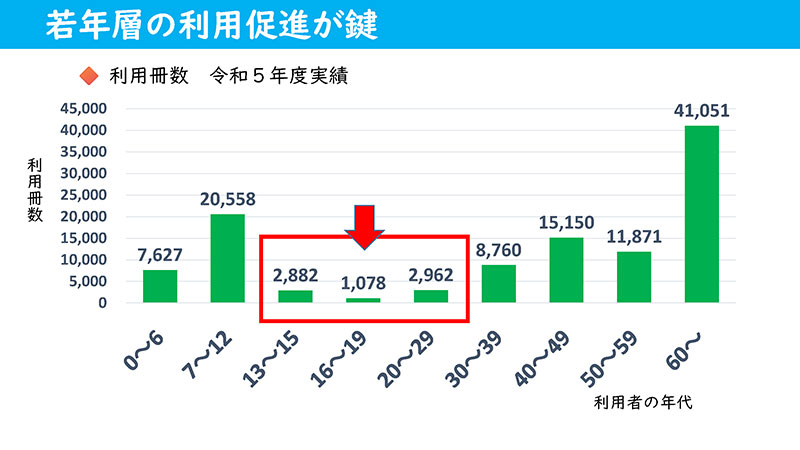

⚫︎若年層の利用促進が鍵

若年層の利用促進が鍵になると考える一方、2023年度の貸し出し冊数の実績を年代別に見ると、他の世代に比べて10代や20代の利用が非常に少ないことが分かりました。この点が課題だと考えました。

生徒や学生は試験時になると図書館を訪れ、席も不足するほどですが、本を借りることはほぼ無く、学習の場になっているのが現状です。

そこで立山図書館では対策として、先ほど紹介したように学校でも使える探究学習や総合学習に対応した本や、SDGsや環境関連の図書などをそろえています。また、保育園や幼稚園から高校までの対象別に「図書館だより」を作成して配布しています。とはいえ、なかなか結果が出ていないのも課題に感じています。

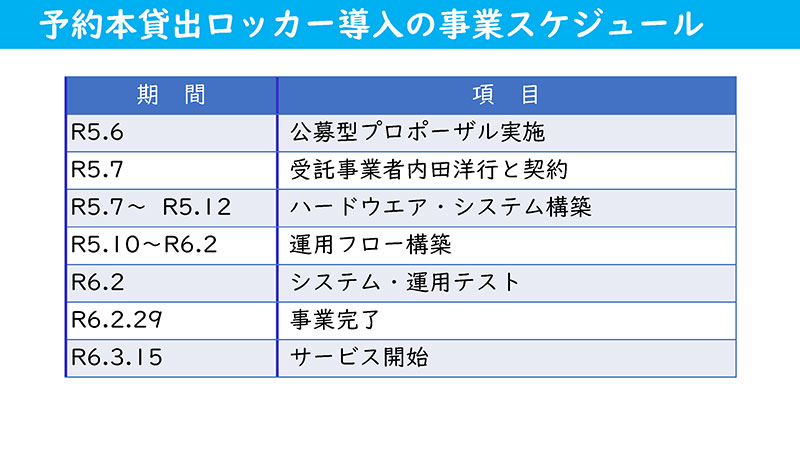

⚫︎予約本貸出ロッカー導入の事業スケジュール

先ほどから話している立山図書館のDXは、いずれも内田洋行によるものです。2023年7月に再び縁があり、全国初となる「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の事業を共にスタートさせることになりました。

「デジタル田園都市国家構想交付金」、通称「デジ田(でん)」の手続を担当している立山町の企画政策課が窓口になり、当館、教育委員会、内田洋行、図書館システムの業者などでプロジェクトチームを編成して、事業スケジュールに沿い検討を重ねました。

図書館システムとロッカーシステムの連携を立山図書館仕様にするために

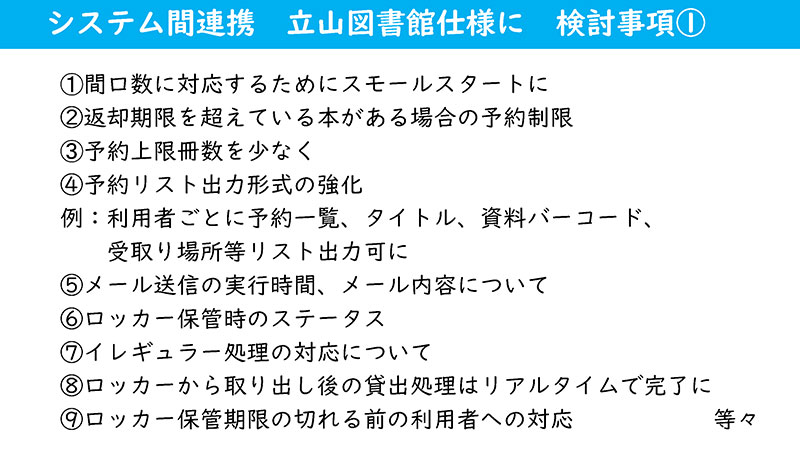

⚫︎システム間連携 立山図書館仕様に 検討事項①

システム連携を立山図書館仕様にするため、以下の通りさまざまな検討事項を挙げています。

① 間口数に対応するためにスモールスタートに

② 返却期限を超えている本がある場合の予約制限

③ 予約上限冊数を少なく

④ 予約リスト出力形式の強化例:利用者ごとに予約一覧、タイトル、資料バーコード、受取り場所等リスト出力可に

⑤ メール送信の実行時間、メール内容について

⑥ ロッカー保管時のステータス

⑦ イレギュラー処理の対応について

⑧ ロッカーから取り出し後の貸出処理はリアルタイムで完了に

⑨ ロッカー保管期限の切れる前の利用者への対応 など

とにかく全国初の取組みであり、どのようなトラブルが発生するか予測が難しかったです。また、これまでオンラインでの予約は貸し出し中の図書に限定していましたが、ロッカー導入に伴い在架予約も受け付けることが決まったため、職員の負担増が想定されました。加えて、新たなロッカーは22間口しかなく、利用者1人につき1間口という条件が与えられていました。

そこで、対策としてスモールスタートを考えました。まずは貸し出す本の分野を絞り込み「一般書のみ、あるいは児童書のみ在架予約を可能にしてはどうか」と提案しましたが、図書館システムの都合上、設定は難しいとのことでした。一方で「在架予約はロッカー利用者のみにしてほしい」という要望は通り、現在も継続しています。

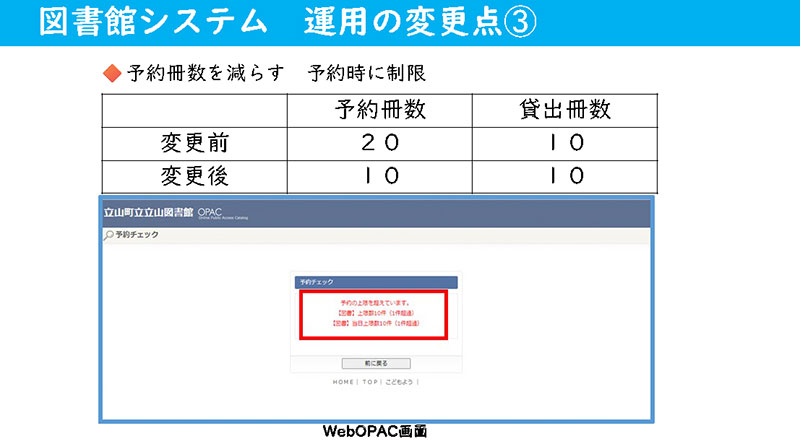

また「ロッカーが22間口までなら、予約の上限冊数を減らしてはどうか」とも考えました。従来は20冊でしたが、検討を重ねて現在は10冊以内にしています。

あとは「予約リストの出力形式を強化してほしい」とも希望しました。在架予約の本を回収するのは開館前であり、非常にあわただしく大変です。リストを見るだけで、どこに該当の本があるのかすぐ分かり、効率よくロッカーに投入できるようになればと思い意見を出しました。

もちろん要望の全てかなったわけではありませんが、さまざまな場面におけるイレギュラー処理を想定し、対応策をイメージする機会になりました。

立山図書館仕様のシステム連携を目指し、より具体的に進んだ段階での検討事項は以下の通りです。

- 「予約割当票の出し方について」

- 「メールアドレスの登録について」

- 「予約時の受取場所、連絡方法の入力について」

- 「予約時のWebOPAC画面の注意事項について」

- 「予約時のWebOPACでカード有効期限切れに対応について」

- 「在架予約についてロッカーのみを可能とする制限方法」

- 「予約冊数20冊から10冊に変更を反映」

- 「ロッカーの間口がすべて使用中のときの予約の制限について」

予約割当票の記載事項について、どのような内容にすればロッカーへの投入までがスムーズになるか考えました。他にも当館のホームページから本を予約するにあたり、どんな注意事項をWebOPAC上に載せればいいかなど、やはり検討を繰り返し、要望を出しました。

こうして「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の稼働を迎えますが、図書館システムの運用における変更点を以下に整理してみました。

① 受取館『ロッカー』選択時の在架予約

② 予約割当票の変更

③ 利用者 メールアドレスの登録

④ 利用者 予約時の受取り場所の登録

⑤ 受取場所『ロッカー』の場合は本の保管期間5日間

⑥ 予約時のWebOPAC画面の案内

⑦ 利用者 予約時のカード有効期限切れの対応

⑧ 予約冊数 20冊⇒10冊に 予約時に制限 など

オンライン予約では、受取館を「ロッカー」にした場合のみ在架予約を可能としました。ロッカー投入業務が効率よくなるよう予約割当票も変更し、利用者に新規でメールアドレスを登録してもらうことなども加えました。

予約本貸出ロッカーの運用について

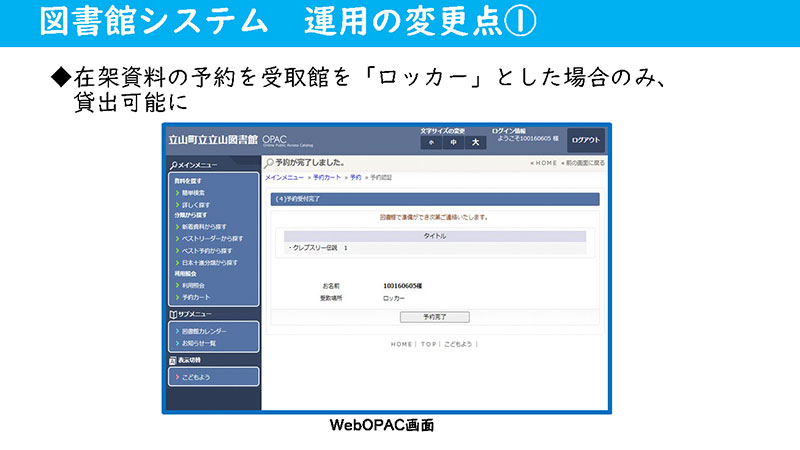

⚫︎図書館システム 運用の変更点①

立山図書館のホームページでは、受け取り場所を「ロッカー」にして本の予約が終わると「図書館で準備ができ次第ご連絡いたします」というメッセージが表示されます。

一方で受け取り場所を「図書館」にして在架予約に進んだ場合には「ロッカー以外で、在架の本は予約することができません」というエラーの文言が出るようにしました。

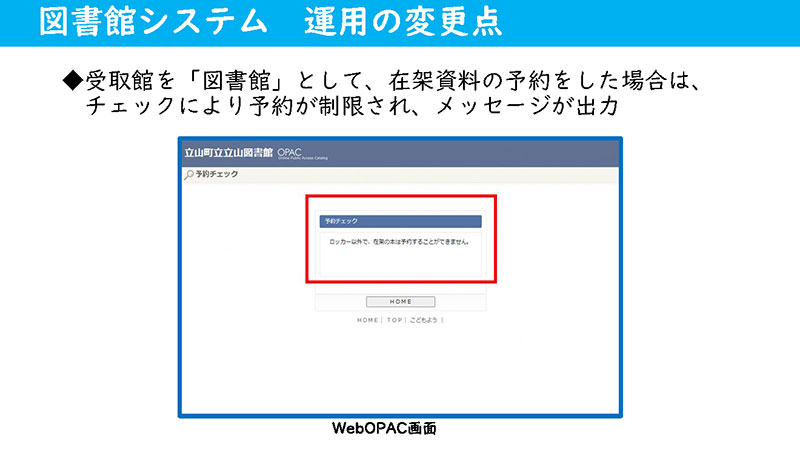

⚫︎図書館システム 運用の変更点②

予約上限を20冊から10冊に減らしたとはいえ、まだ変更を知らない利用者もいます。やはりWebOPACの画面上で、10冊を超えた場合のエラーメッセージを、具体的な超過数と共に表示することにしました。

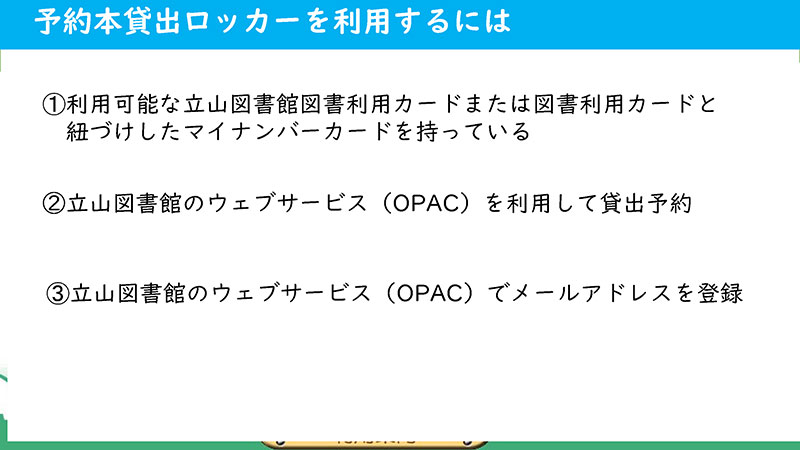

⚫︎予約本貸出ロッカーを利用するには

立山町図書館のホームページに、以下のロッカー利用案内の情報を追加しました。

① 利用可能な立山図書館図書利用カードまたは図書利用カードと紐づけしたマイナンバーカードを持っている

② 立山図書館のウェブサービス(OPAC)を利用して貸出予約

③ 立山図書館のウェブサービス(OPAC)でメールアドレスを登録

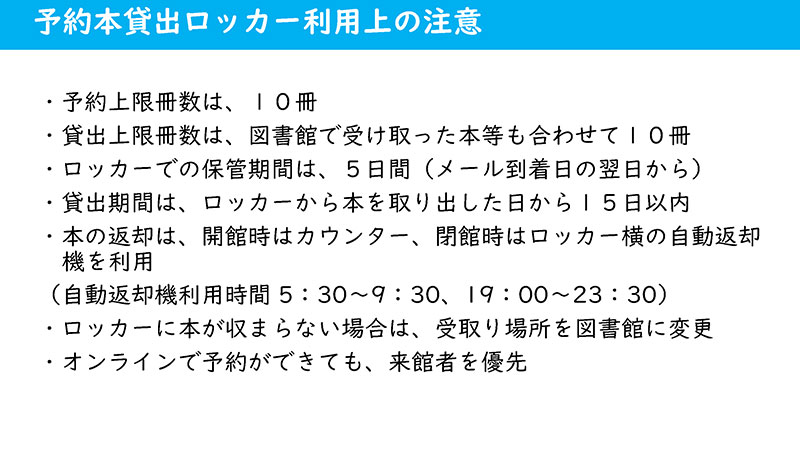

⚫︎予約本貸出ロッカー利用上の注意

ロッカー利用上の注意について、詳細は以下の通りです。

- 「予約上限冊数は、10冊」

- 「貸出上限冊数は、図書館で受け取った本等も合わせて10冊」

- 「ロッカーでの保管期間は、5日間(メール到着日の翌日から)」

- 「貸出期間は、ロッカーから本を取り出した日から15日以内」

- 「本の返却は、開館時はカウンター、閉館時はロッカー横の自動返却機を利用」

- 「在架予約についてロッカーのみを可能とする制限方法」(自動返却機利用時間 5:30~9:30、19:00~23:30)

- 「ロッカーに本が収まらない場合は、受取り場所を図書館に変更」

- 「オンラインで予約ができても、来館者を優先」

最後の「オンラインで予約ができても、来館者を優先」は、予約した本がロッカーに投入される前に「自動貸出機」で処理をされることを想定し、このような表記にしました。

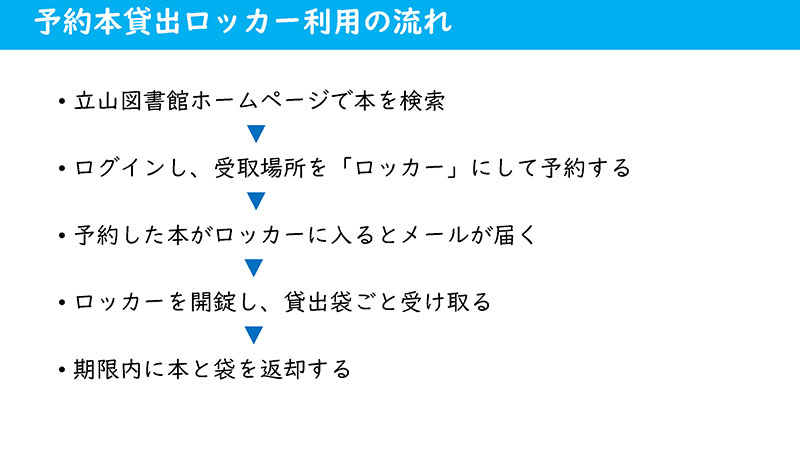

⚫︎予約本貸出ロッカー利用の流れ

「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の利用時における、現時点での“完成形”の流れは以下の通りです。

① 立山図書館ホームページで本を検索

② ログインし、受取場所を「ロッカー」にして予約する

③ 予約した本がロッカーに入るとメールが届く

④ ロッカーを開錠し、貸出袋ごと受け取る

⑤ 期限内に本と袋を返却する

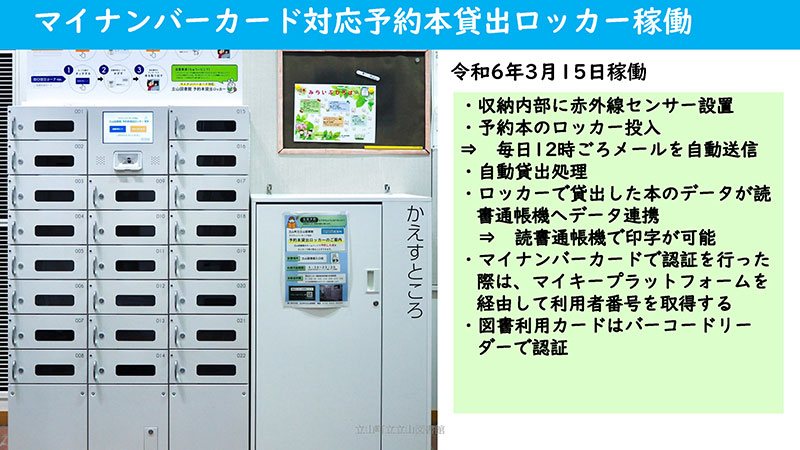

⚫︎マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー稼働

以下に「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の主な機能を紹介します。

- 「収納内部に赤外線センサー設置」

- 「予約本のロッカー投入」⇒毎日12時ごろメールを自動送信

- 「自動貸出処理」

- 「ロッカーで貸出した本のデータが読書通帳機へデータ連携」⇒読書通帳機で印字が可能

- 「マイナンバーカードで認証を行った際は、マイキープラットフォームを経由して利用者番号を取得する」

- 「図書利用カードはバーコードリーダーで認証」

中でも「マイナンバーカードを利用できる」「間口の中に赤外線センサーを搭載し、利用者に本が準備できたことを自動的にメールで知らせる」「自動貸出処理が備わっている」の3つが大きな特長だと思います。

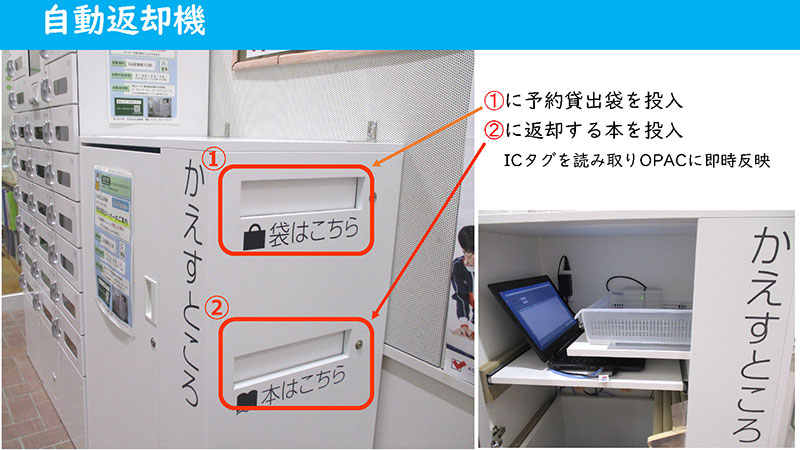

⚫︎自動返却機

ロッカーの隣に「自動返却機」も置くことにより、見栄えも非常にシンプルになりました。

「自動返却機」の「かえすところ」の上段にはオリジナル予約袋を、下段には返却する本を投入します。この下段にはセンサー搭載のローラーがあり、本のICタグを読み取ってOPACに即時反映させ、返却処理が行われます。

利用者は返却した冊数分の本を新たに借りることができるため大変便利です。図書システムの関係で、「自動返却機」に投入した時点で本は在架状態になり、他の利用者も予約できるようになります。

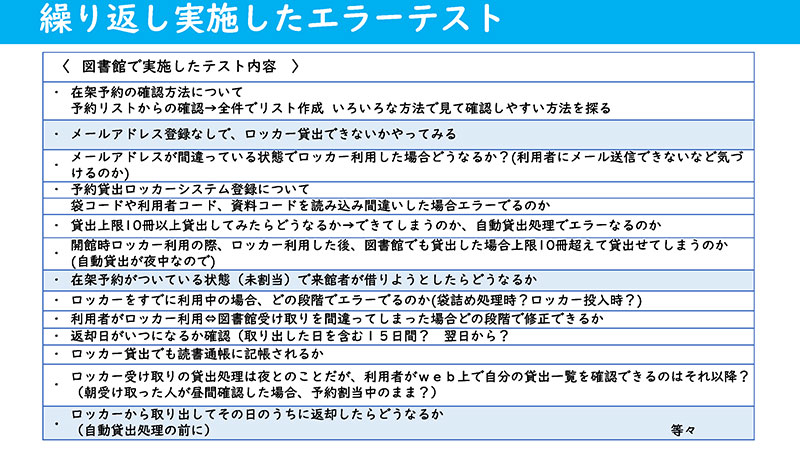

⚫︎繰り返し実施したエラーテスト

全国初の「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」を稼働させるにあたり、事前に想定できる限りのテストを行いました。

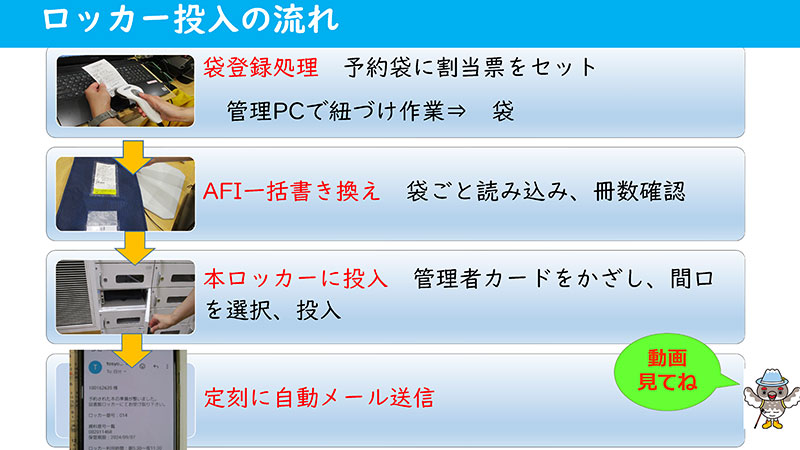

⚫︎ロッカー投入の流れ

図書館職員がロッカーに予約本を投入する際の主な動きです。

① 袋登録処理:管理PCで紐づけ作業を行って該当する本をオリジナル予約袋に入れる

② AFI(貸出管理フラグ)一括書き換え:予約袋ごと読み込み、貸し出し冊数を確認

③ 本ロッカーに投入:管理者カードをかざし、間口を選択して投入

④ 定刻に自動メール送信

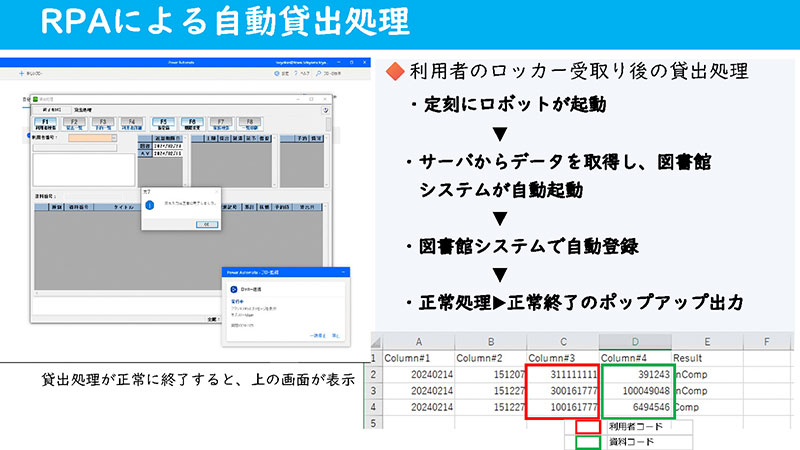

⚫︎RPAによる自動貸出処理

利用者がロッカーで本を受け取った後は、当館で“ロボット”と呼んでいるRPAが自動で処理します。定刻に起動してサーバーからデータを取得し、図書館システムも自動で起動して自動登録を進め、問題が無ければ「貸出入力は正常に完了しました」と表示されます。

まとめ

⚫︎導入の効果①

ロッカー導入の効果として、利用者から以下のような声が届いています。

- 「時間にとらわれない利用が可能で便利」

- 「駅改札の近くにあり利用しやすい」

- 「マイナンバーカード1枚に機能が集約できるので便利」

- 「メールで知らせてもらえて確認しやすい」

- 「かざすだけでロッカーの扉が開き操作性がよい」

- 「予約袋ごと持ち帰れる」

- 「自動返却機がロッカーのとなりにあり利用しやすい」

- 「予約時に受取り館をロッカーと選択するだけで簡単」 など

⚫︎導入の効果②

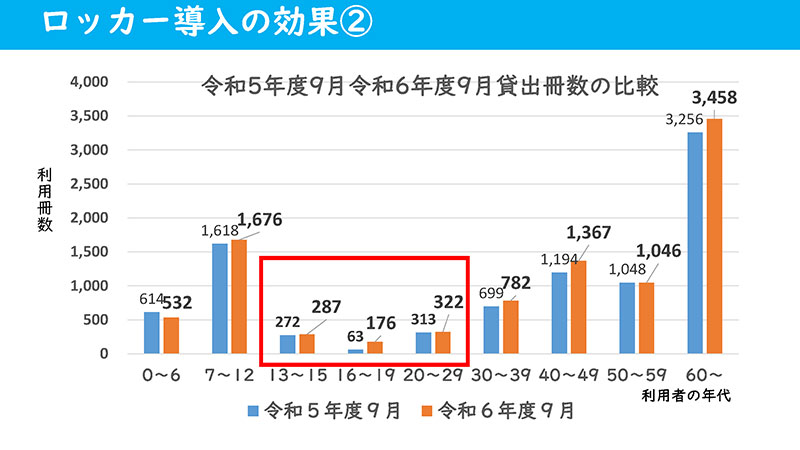

先ほど若年層の利用者について課題を伝えましたが、昨年と今年の9月における貸出冊数を比較すると、特に16歳から19歳の間で大きく増えました。具体的には、昨年の63冊に対し、今年は176冊でした。

他の年代でも増加傾向にあり、注目すべきだとうれしくなりました。もちろん、安直にロッカー導入による効果とは言えませんが、何かしらの意味があると思っています。

⚫︎導入の効果③

ロッカー導入の効果について続けます。

- 「新規の利用者が増加」

- 「若年層の来館者が増加」

- 「若年層の利用冊数が増加」

- 「ロッカーを通して立山図書館について関心が高まる」

- 「ホームページの閲覧数が増加している」

- 「他館、他自治体から問い合わせ・視察の増加」 など

⚫︎変革し続ける図書館として

私としては、今回の「図書館総合展」のキーワードはAIだと思っています。しかしDXを支えているのは人であり、図書館の場合は職員です。

新しいことを始める時、特に本日紹介した「マイナンバーカード対応予約本貸出ロッカー」の導入のように全国初で前例が無い場合は「想定外のことが起こりうる」という前提で対応できる体制を整えることが重要だと認識しています。

図書館と利用者の信頼関係を維持するには、さまざまな業務を正確に行い、イレギュラー処理にも適確に対応できるスキルを含めた、職員の資質向上が不可欠だと思います。

そして当館の場合は道筋がついていましたが、DXを進めるにあたり、やはり各図書館の特徴や方向性を明確に打ち出す必要があると考えています。

マイナンバーカードはこれから生活する上で不可欠です。このカードを利用してサービスを提供できる点が図書館の強みであり、これからも発展させていきたいと思います。

合わせて読みたい

-

セミナーレポート

セミナーレポート働き方改革を推進する鎌倉市の取組

“行政手続きオンライン化”と“テレワーク”が作る新しいライフスタイル鎌倉市行政経営部行政経営課 担当課長

橋本怜子氏 -

セミナーレポート

セミナーレポート【公共ICTフォーラム】マイナンバー制度 今後の展望と、マイナンバーカードのさらなる利活用に向けて

内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 室長代理(副政府CIO)

内閣官房 番号制度推進室 室長

向井 治紀 氏 -

セミナーレポート

セミナーレポート【公共ICTフォーラム】自治体職員・教員が“幸福”に働くための『働き方改革』

―風土とツールの改革が導く、これからの自治体・学校の多様な働き方サイボウズ株式会社 代表取締役社長

青野 慶久 氏