<講演者>

神奈川県 開成町 こども課長兼こども家庭センター長 田中美津子 氏

神奈川県開成町の概要

神奈川県開成町でこども課長兼こども家庭センター長を務める田中です。本日は「こどもデータの連携・活用でプッシュ型の支援を実現する」をテーマにお話しします。

まず開成町は、総面積約6.55㎞²と神奈川県内で最も小さく、相模湾や丹沢山系などの自然に囲まれながら、町内は山林の無い平地で可住地割合も100%です。

最寄りの開成駅から新宿駅までは小田急線で約1時間20分、さらに小田原駅経由で新幹線に乗れば東京駅まで約50分と、都内へのアクセスに優れています。自動車でも東名高速大井松田インターを利用できるなど利便性の高い立地です。

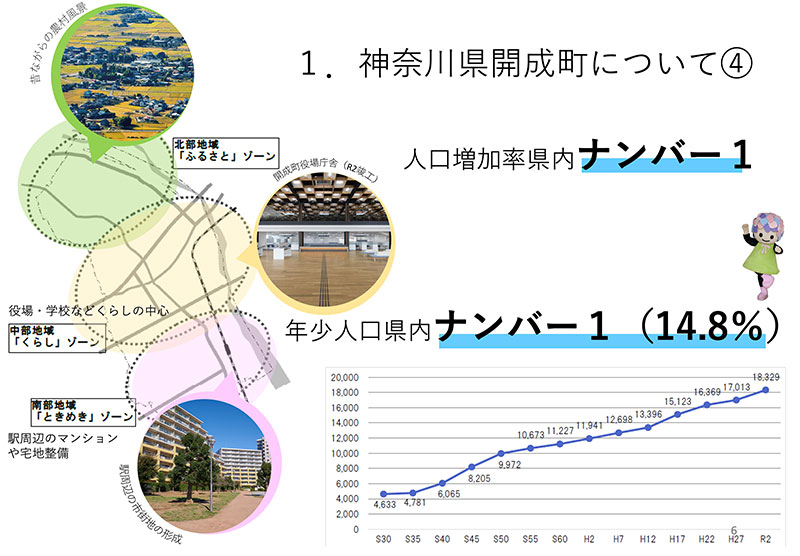

1955年の町制施行から人口も増え、2015年度から5年間の国勢調査では、神奈川県内で最も高い人口増加率となる7.7%を記録しています。同じく2020年度の国勢調査では総人口に占める年少人口の割合が14.8%と、こちらも県内でナンバー1になりました。

背景には、まず「開成駅周辺でマンションや宅地の開発が進んだ」「駅近くに子育て支援拠点を設置した」「人口増を見込み小学校を新設した」といったハード面の整備が挙げられます。併せて2015年の町制60周年を機に住みたい・住み続けたい・訪れたいを目指し、町のブランディングにも注力してきました。

これらに加え、今回の趣旨である「きめ細やかな子育て支援」の相乗効果により、人口増加が続いていると考えられます。

開成町の子育て支援

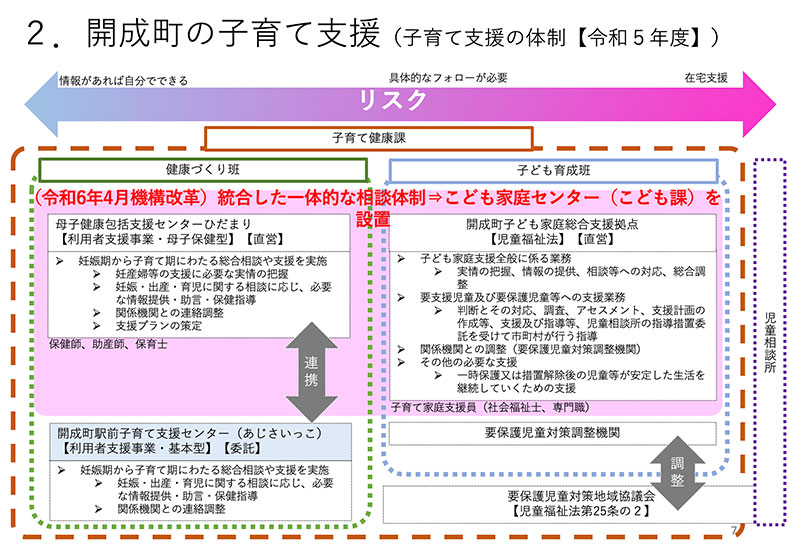

2020年には役場庁舎の建て替えに伴い、町の組織が再編されました。新設の「子育て健康課」は、母子保健分野を担当する「健康づくり班」と児童福祉法の分野を担う「子ども育成班」で構成され、それぞれに「母子健康包括支援センターひだまり」と「開成町子ども家庭総合支援拠点」が設置されました。

さらに2024年4月の機構改革により、支援機能と児童相談機能の一体的な相談体制を目指すべく「こども家庭センター(こども課)」が誕生しています。

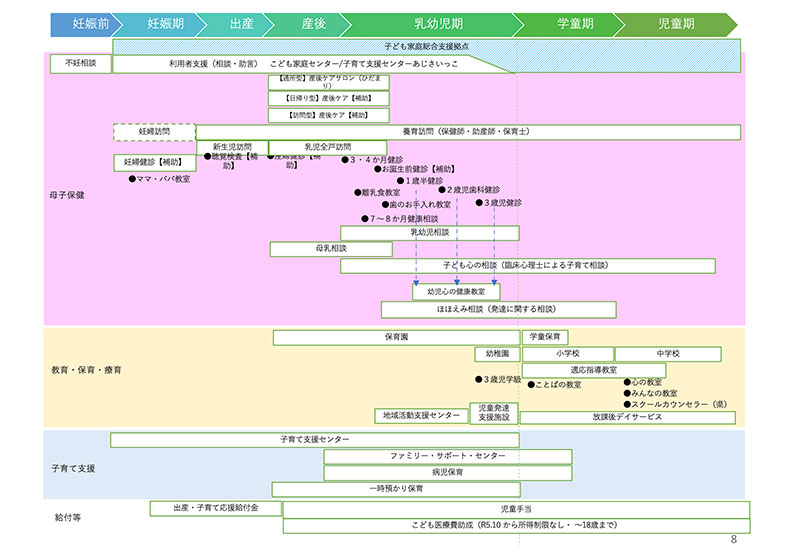

こうして開成町では、特に相談事業と第1子の健康教育に重点を置き、妊娠前から妊娠期、出産・産後、乳幼児期、学童期、児童期に至るまで、切れ目のない支援に注力しています。各世帯の状況に合わせて寄り添い支援できるのは、当町ならではの規模だからだと理解しています。

開成町の子育て支援の課題①〜②

開成町の子育て支援の課題①

一方、開成町はコロナ禍において子育て支援の課題を感じるようになりました。

まずは冒頭で述べた住みやすさを理由に、学齢期の子がいる世帯が他自治体から転入してくるようになりました。つまり、妊娠期や乳幼児期の健診などでは当町と関わらなかった“背景の分からない家庭”が増えていきました。

また、人口増加に伴い「要保護・要支援の家庭」「ハイリスクの妊婦・家庭」「関係機関や町民から提供される虐待関連の情報」「要支援児童」なども従来より目立つようになりました。

加えてコロナ禍は保護者の収入減や解雇を生み、夫婦間トラブルに巻き込まれる子や、精神面の不調をきたした保護者の影響を受けた子の不登校など問題が複雑化していきました。

比例して保健師やケースワーカーといった専門職の業務負担も増し、感染防止の観点から日常のコミュニケーションも途絶え、せっかく採用した職員も早期に退職するようになりました。結果的に若年化した専門職が高難度のケースに対応するという悪循環が生まれていました。裏を返せば「個々の能力に依存しない支援体制の構築」を必要としていました。

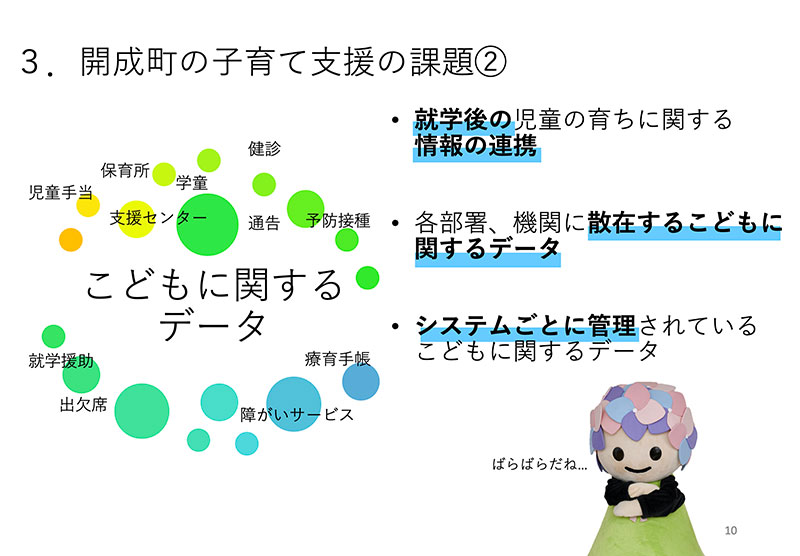

開成町の子育て支援の課題②

そもそも当町では、就学前の子どもや家庭の特徴を詳細に把握していたものの、就学後の情報を教育委員会や学校と連携する仕組みがありませんでした。健診や児童手当のデータが各部署や機関で管理されるも広がりを見せず“一人の子ども”という視点で一元化されていませんでした。

例えば町が児童相談所から緊急情報の提供を求められた場合、担当職員が各課を回り状況を説明しつつ、該当する子の詳細をヒアリングして回るなど相当な時間を要しました。そこで、既存の情報を活用する方法を模索するようになりました。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について①〜⑪

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について①

課題を抱える中、2022年度のデジタル庁による「こどもデータ連携」の実証を受け、当町にも生かせると気付きました。きっかけは次々と寄せられる関係機関や本人、あるいは匿名での電話相談や連絡、その状況を確認するための家庭訪問など、専門職の日々の動きを近くで見ていた事務職員からの提案でした。しかし気になるのは現場でケース対応する保健師や福祉職などの専門職がどう考えているかでした。

実際にケースに対応する専門職に意見を聞くと「今でも大変なのに課題を掘り起こしたくない」「データは私たちの代わりに各家庭を訪問してくれますか」「大がかりな実証は相応の自治体に任せればいい」といった反応でした。私も長年の現場経験から今の彼らの立場なら同じような反応をしたと思います。

しかし、世界的なコロナの流行に伴う社会の変化は明らかで「子育て世代の価値観の多様化」「デジタル化」「迫りくる行政データの標準化」など、従来のやり方では対応できなくなることに専門職も私も危機感を覚えていました。

こうした流れから、事業を進める上で職員と共通確認したことは「データが全てではない」という姿勢です。各自が現場で得た感覚を大切にしながら、その裏付けにデータを活用して、今まで見過ごされていた潜在的に支援が必要な家庭の早期発見により、人の感覚だけでは分からなかった新たな気付きを発見できるのではないかということでした。

そして、システムが完成すればいいということではなく、人間の判断による支援を“答え”としました。

データ連携の狙いは以下の通りです。

① 声を上げられない、周囲の通報を期待できない子どもや家庭に向けて新たな仕組みを構築し「誰一人取り残さない」を追求する

② 行政の最新データと連携し、現状を素早くキャッチする

③ 長期的にデータを蓄積して変化の分析につなげ、子育て支援や関連政策の検討および効果検証に利用する

④ 対象家庭の18歳までの子どもに関するデータを一元管理し、切れ目のないプッシュ型の支援を実施する

⑤ 画一的なサービスの提供や制度のアナウンスにとどまることなく、個人の状況に応じた支援を可能にする

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について②~開成町DX推進計画①

データ連携に先立ち、開成町では2021年にDX推進計画を策定しました。趣旨は以下の4点です。

① 前提条件(業務手順の可視化・情報のデータ化・業務のICT化など)を整備する

② DXを推進できる組織体制を構築する

③ ICT利活用ワーキンググループでの検討を踏まえた、デジタル技術を用いた独自の取り組みを計画的に進める

④ 総務省が定めた自治体DX推進計画に基づく取り組みについて、計画的に推進する

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について②~開成町DX推進計画②

DX推進計画の目的は以下の通りです。

① デジタル技術を活用して町民サービスの向上を図る

② 職員の業務効率化を図り、人的資源を町民サービスのさらなる向上につなげる

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について③

町では中堅職員による「開成町DX推進ワーキンググループ」を設置し、さらに関連データを円滑に連携させるため、同グループ内に分科会の「こども政策DX推進ワーキンググループ」を設けました。

このように町の計画は進んでいましたが「情報の電子化やICTはイメージが湧くものの、そもそもDXで何ができるのか分からない」という職員の声を受け、2022年度には内田洋行を講師に招き研修を受けました。

対象は両ワーキンググループのメンバーで、データ分析の理論を学び、演習も取り入れた内容で行われました。町幹部の事業への理解もあり、現在も役場全体で取り組めています。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について④

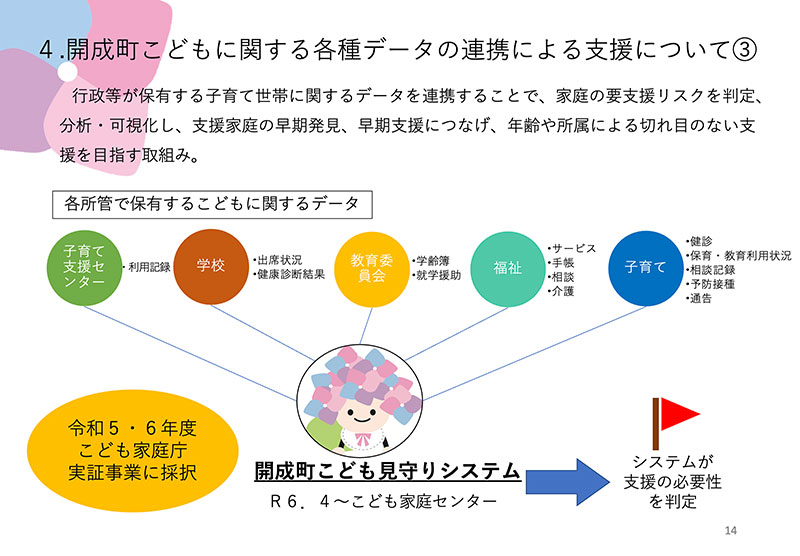

本事業では、行政および町内の各機関が持つ子育て世帯のデータをシステムで連携させ、各家庭の要支援リスクを判定、分析、可視化することが狙いです。支援が必要な家庭の早期発見につなげ、子どもの年齢や所属を問わず、切れ目のない支援を目指しています。

その中で2022年度は各データの現状を調査し、連携の目的や手段、効果について整理しました。翌23年度にはデータ連携に向け「開成町こども見守りシステム」を導入し、24年度はシステムから得た情報を活用して、システム判定と実態の実証・検証を始めました。今後は「こども家庭センター」を中心にプッシュ型の支援を実施する予定です。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑤-1

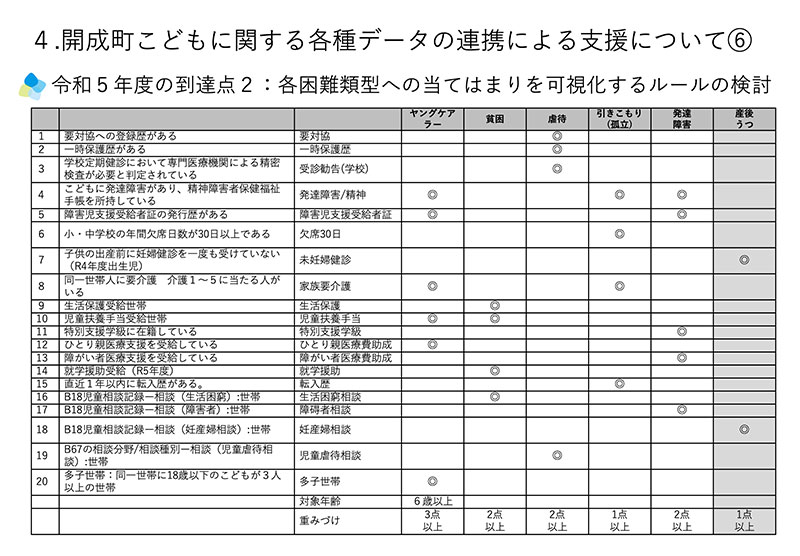

町ではデータ連携で把握すべき困難の類型を「ヤングケアラー」「貧困」「虐待」「ひきこもり(孤立)」の4つに分け、システム上でアラート条件を設定しています。

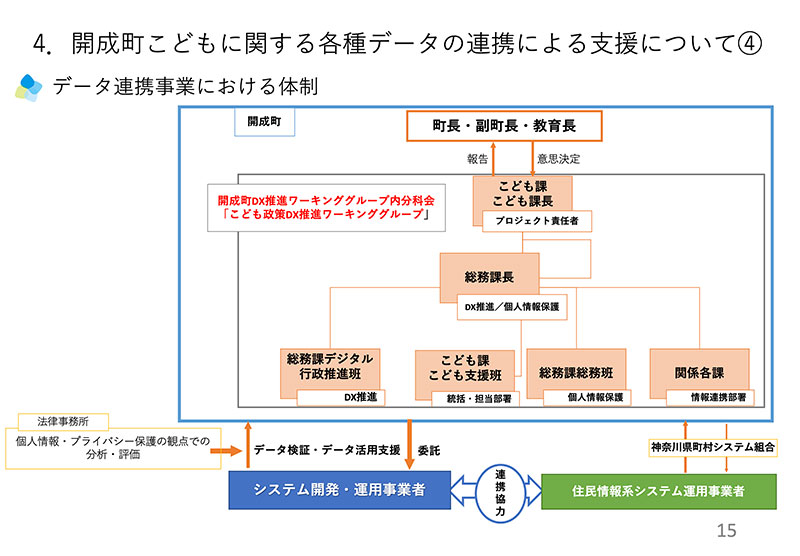

本事業は町長、副町長、教育長の3役をトップに「こども課」が中心になって進めています。そしてデータを連携する各部署と「こども政策DX推進ワーキンググループ」で体制を構築し、システムの開発および運用を担うのが内田洋行です。

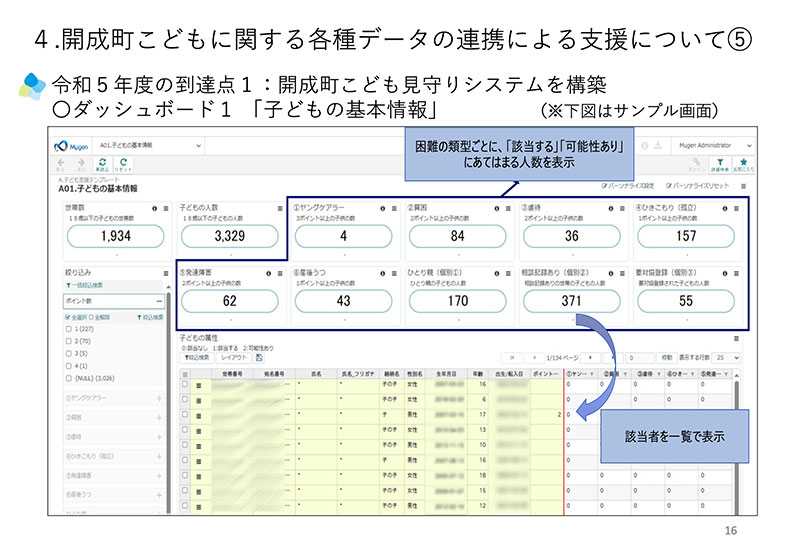

なお「開成町こども見守りシステム」は2つのダッシュボードで構成されています。

ダッシュボード1は「子どもの基本情報」で、虐待や貧困に該当する子がどの困難類型にあるのか、それぞれの人数も含めて概要を把握できます。全体を見やすく、分かりやすく伝えることを重視しています。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑤-2

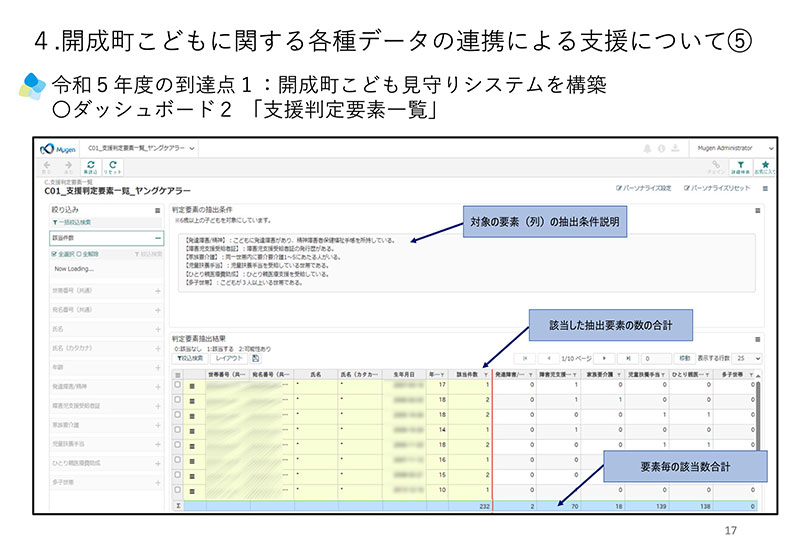

ダッシュボード2は「支援判定要素一覧」です。困難類型ごとに「子どもが判定時の抽出条件にどの程度当てはまっているか」を一覧化しています。また、該当の有無のみならず、職員が直感的に重みを理解できるようポイントも表示しています。

実際の業務では、まずダッシュボード1で全体像を知り、ダッシュボード2でどのような背景から困難の類型に当てはまると判断されたのかを確認します。そして支援の必要性は、システムで確認した情報と現場でつかんだ情報を組み合わせて検討します。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑥

「リスク判定・データ分析」では困難の類型ごとに判定のルールを決め、結果を組み合わせて総合的な視点を持ちました。

まずは内閣府有識者会議などの文献や先行自治体の事例を参考に、データから把握できること、想定できる困難な事象を一覧で整理しました。その上で見守り対象の世帯や子どもがどのようなリスクを抱えているのか洗い出し、専門職の知見を反映させています。

とはいえ町が持つ限られたデータ量では判定が難しいケースもあるため、取りこぼしがないよう困難類型の幅を持たせたシステムを構築しつつ、担当者の意見を生かせる機能や画面構成にしました。また、今後も精度を高めるべく判定基準の検証を継続します。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑦

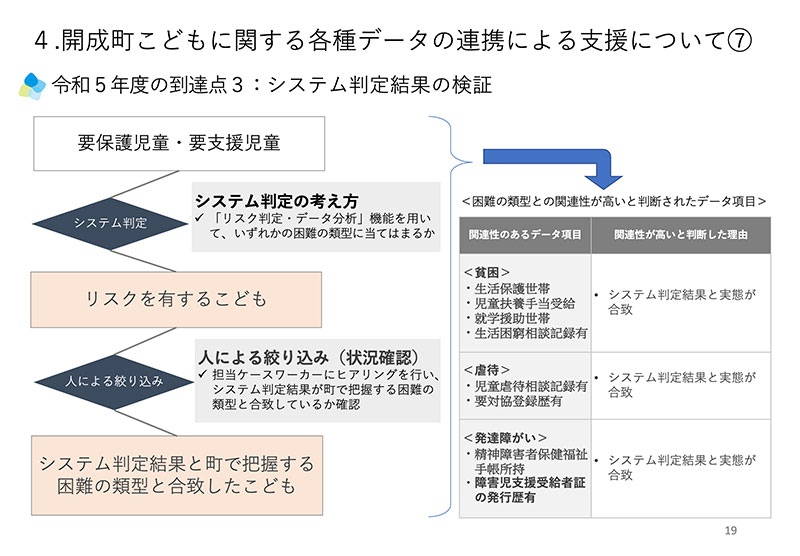

町では「要保護児童地域対策協議会(要対協)」に登録された子どもの状況について、システムが抽出した判定結果と実態が合致するか検証しています。

例えば要保護・要支援児童のうち、システムで抽出された子どもについて、判定された困難類型が町で把握している実態と合致するか確認しました。また、その子が該当するデータ項目について「困難類型との関連性が高い」としました。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑧

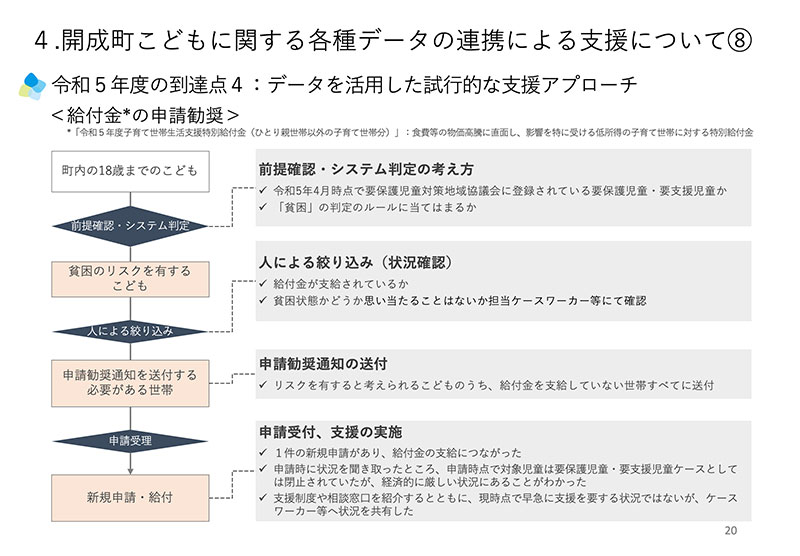

2023年度は判定ルールの検討やデータ項目の検証を重ねる中で把握した子どもの情報を基に、試行的に支援アプローチを実施しています。

具体的には「要対協」に登録歴がある子のうち、システムによって貧困リスクがあると判定された子の保護者に対して、全国的に実施されていた「子育て世帯生活支援特別給付金」の申請勧奨通知を送付しました。

送付前、事務職が勧奨対象名簿を基に、ケースワーカーに対して貧困が疑われる世帯の認識があるかヒアリングしたところ、いずれも貧困の認識がありませんでした。しかし実際には送付後に1件の申請を受けています。保護者によると「生活は維持できるが経済的に苦しく、子どもの各種支払いに苦慮している」とのことで、支援体制や窓口を紹介するとともに、把握した情報をケースワーカーに共有しました。

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑨

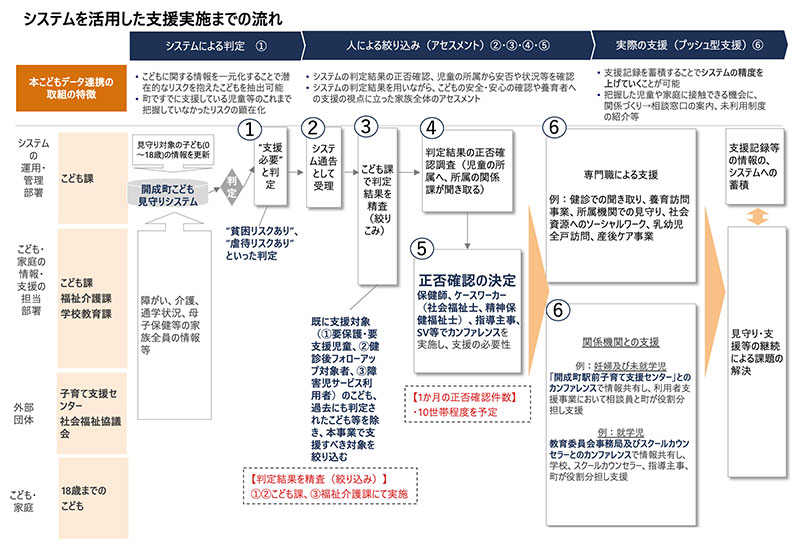

システムを活用した支援の流れは以下を想定しています。

① システムにより“支援必要”と判定

② システム通告として受理

③ こども課で判定結果を精査(絞り込み)

④ 結果の正否確認(関係課が児童の所属先に聞き取り)

⑤ 正否確認の決定(保健師、児童福祉のケースワーカー、指導主事などがカンファレンスを行う)

⑥ 専門職や関係機関による支援の実施

開成町こどもに関する各種データの連携による支援について⑪

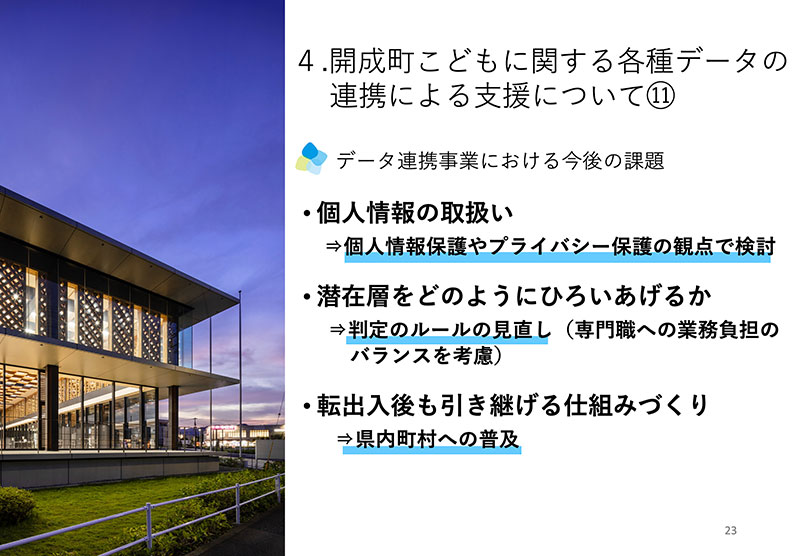

データ連携事業における今後の課題の一つとして、潜在層を拾い上げるための基準づくりがあります。昨年度、システムを構築した当初の判定ルールで抽出したところ、想定を大幅に上回る人数が該当して業務内で対応しきれない状況が生じました。ルールを見直したものの、やはり必要性が顕在化していない家庭を拾い上げるという意味では対策が必要です。

そのためにも、今年度はまず現在の抽出条件で関係職員によるカンファレンスなどを行い、実際にシステムを活用した支援を実施した上で、必要に応じて判定ルールに基づくアプローチ手法を見直す予定です。

さらに、該当する子どもや世帯が転出入した後も引き継げる仕組みづくりを目指します。開成町では対象児童が約3300人と満足なデータ分析を行うには不足しているため、県内市町村との連携で母体数を増やし、精度を高めようと検討しています。

実際に当町への転入世帯は、その多くが近隣の自治体からです。子どもや家庭に関するデータがそれぞれで引き継がれ、切れ目なく支援できる体制を整えたいと長期的に考えています。

幸いにも、開成町の基幹系システムを運用しているのは県内14町村による「神奈川県町村情報システム共同事業組合」です。つまり他の自治体でも同じシステムを利用してデータ連携できる可能性があります。

本事業は3年目とはいえ、まだ手探りの状況です。先進的に取り組んでいる自治体や内田洋行に学びながら、今後も開成町らしいデータ連携による子育て支援を続けてまいります。

合わせて読みたい

-

イベントレポート

イベントレポート人が主人公となる“これから”の自治体DXを目指して 内田洋行「地方自治情報化推進フェア2024」出展レポート

10月9日と10日に幕張メッセで開催された「地方自治情報化推進フェア2024」における、内田洋行ブースの様子をご紹介します。

-

セミナーレポート

セミナーレポートデジタル田園都市国家構想交付金申請による自治体・図書館の町民サービスのさらなる有効活用事例【図書館総合展2024内田洋行フォーラム】

立山町 企画政策課

森康弘 氏

立山町立立山図書館 館長

津田利恵子 氏 -

セミナーレポート

セミナーレポート【公共ICTフォーラム2023】子どもデータの連携と活用で学びと子育てを支える自治体先進事例

柏市 教育委員会 学校教育部 児童生徒課 心理相談員

北村 大明 氏開成町 子育て健康課 主幹

高島 大明 氏株式会社内田洋行 ICTリサーチ&デベロップメントディビジョン

小森 智子