近年、多くの自治体が窓口DXや庁舎空間の整備を進めています。その流れの中で、東京都三鷹市では、来庁者、職員双方の視点から「既存庁舎の環境下で何ができるか」という課題と向き合い、市税総合窓口の開設や、市民課・税3課の執務スペースへのフリーアドレス導入、窓口業務改革(BPR)など、市民サービス向上と職員の働き方改革を推進しています。「窓口革命」につながるこれらの挑戦について、プロジェクトの推進役から語っていただきます。

<登壇者>

三鷹市 市民部 調整担当部長、市民課長事務取扱 金木 恵 様

三鷹市 市民部 保険課長、市民課 年金・番号制度担当課長(当時) 佐藤 優 様

index

- 改革の発端

- トップダウンではなくボトムアップの流れを作る

- 税3課(市民税課・資産税課・納税課)の挑戦 市税総合窓口ができるまで

- 若手職員によるワークショップを開催

- 消極的な職員には、改革の先の未来像を可視化して見せる

- 市民の気持ちを知るための「窓口利用体験調査」

- 職員を3つの作業部隊に分けて検討を開始

- 税3課のビフォーアフター

- 市民課の挑戦

- 市民課のビフォーアフター

- フリーアドレス導入後の挑戦~スタートはここから

改革の発端

(三鷹市 市民部 調整担当部長、市民課長事務取扱 金木 恵 様より)

三鷹市では、令和5年度から6年度にかけて、市民の皆様にもわかりやすい形でフリーアドレスの導入に取り組みました。一般的に、フリーアドレスは企画や総務部門で導入されることが多く、市民対応を行う部署での導入は珍しい事例の一つだと思います。 本日は、取り組みの発端、経緯、経過、導入後という4つのフェーズに分けてご説明いたします。

現在の三鷹市庁舎は1965年に竣工し、築60年を迎える非常に古い建物です。執務室も老朽化が進み、快適なオフィス環境とは言い難い状況です。庁内では業務の増加に伴い職員数も増えており、特に市民課内の届出証明係では、職員全員分の執務デスクを確保することが物理的に困難な状況でした。そのため、フリーアドレスの先駆けとして、個人デスクを持たない職員には個人ロッカーを用意し、個人の資料や荷物を収納する運用がすでに始まっていました。

執務室内は紙資料が山積みになっていました。市民部ではISO27001を取得しており、個人情報が記載されている紙資料は必ず鍵付きのキャビネットに収納していましたが、その収納量にも限界がきていました。

こうした課題を解決できないかという思いが、今回の市民部における一連の改革の発端となりました。

一方、市長も人口減少や生産年齢人口の減少を見据え、アフターコロナ時代に即した市民サービスの向上や職員の働き方改革を推進したいという強い思いがあり、フリーアドレスの導入を検討していました。当初は企画や総務部門での導入が検討された時期もありましたが、「市民に見える場所で導入できないか」という市長の強い意向により、私たち市民部が導入先の候補になりました。

最初にその話を聞いたときは、「本当に実現できるのだろうか」と不安がありました。しかし一方で、この機会を逃すと市庁舎建て替えまで何もできないのではないかという危機感も抱いていました。

トップダウンではなくボトムアップの流れを作る

市民部には正職員だけで130人前後、会計年度任用職員や委託事業者を含めると200名を超えるスタッフが働いています。そのため、現場の混乱や強い反発も予想されました。

そこで、トップダウンではなく「現場の困りごとを解決し、みなさんの働く環境をよくするための改革ですよ」というボトムアップの流れを意識しました。「自分たちの働く環境を大きく変えられるチャンスなんだ」「現場の困りごとを解消する手段としてフリーアドレスを導入するんだ」と、前向きな気持ちで取り組んでもらえるように配慮しました。

この機会に、今まで抱えてきた課題を一つでも多く解消し、理想とする姿に近づけるために、実現に向けたロードマップを考えました。しかし、職員だけの力では困難なため、企画部門が中心となり、専門的な知見を持つ内田洋行様の支援を受けながら、具体的なレイアウト作成に着手することになりました。令和5年夏のことです。

とはいえ、企画部門から提案されたものをそのまま使うのでは現場に受け入れられません。現場の小さな声も一つひとつ丁寧に拾い上げ、「メリットがありそうだからやってみたい」と職員が思えるように内容を調整していくことが、管理職側の重要な役割でした。

また、「執務環境(ハード)だけリニューアルしても職員の満足度は上がらない。運用面(ソフト)も同時にリニューアルしなければ意味がない。ハードもソフトも同時に変えていくのは負担だが、多額のコストを投入する以上、より効果の高い方法を考える必要があるのではないか」ということも意識していました。

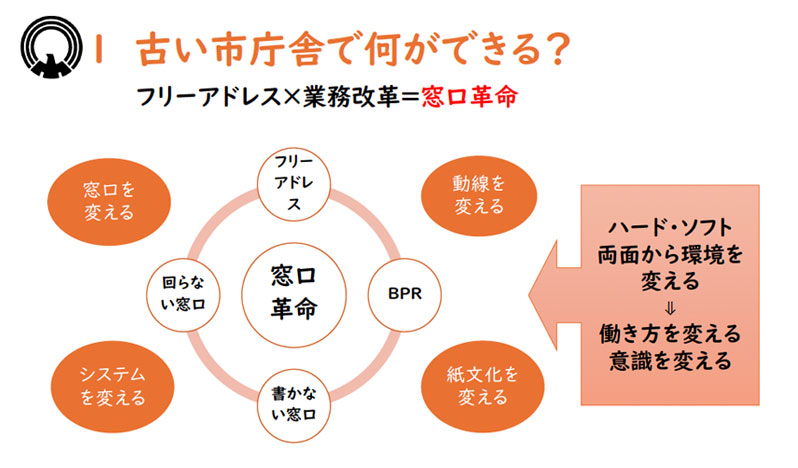

管理職としては、「職員にとってリニューアルにかける負担やコスト以上の成果がどのくらいあるか」を職員自身が実感できるようにすることに重点を置きました。このことは、結果として窓口改革のさらに一歩先、市長の言葉を借りると「窓口革命」を実現し、職員の働き方や意識を変革するという、難易度の高いミッションへの挑戦となりました。

税3課(市民税課・資産税課・納税課)の挑戦 市税総合窓口ができるまで

若手職員によるワークショップを開催

「税3課のフロアにフリーアドレスを導入する」ということだけが内定した状態の中で、一体どこから着手するか?が最初の課題でした。

当時の市民部長と私は、「せっかくの機会だから、窓口周りを一箇所に集約したい」という点で既に意見が一致していました。そこで、税3課の課長に意見を聞いたところ、「窓口の集約は良い考えだと思うが、職員が納得するだろうか。反対されるのではないか」という不安があり、消極的な反応でした。

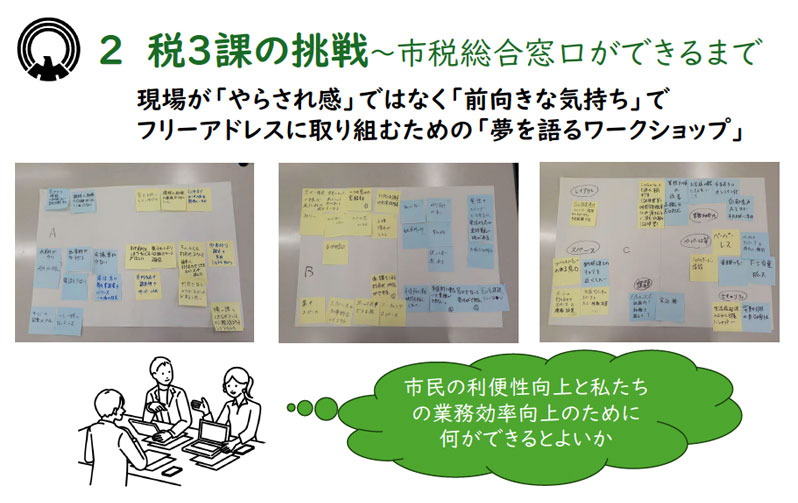

課長たちの不安を払拭するためには、直接職員に意見を聞く必要があると考え、まず各課から選出した若手職員や係長職を中心としたメンバーでワークショップを開催することにしました。

ワークショップの冒頭では、私からフリーアドレス導入に向けたこれまでの検討経過や、動線や運用を大きく変えるチャンスであること、そして「せっかくの機会だから、自分たちがやってみたいことを実現しよう」と、前向きな気持ちになれるような声かけを行いました。

そのうえで、市民の利便性向上や業務効率化のためにどのようなことができるか、理想とする姿などについて、3つのグループに分かれてディスカッションを行いました。

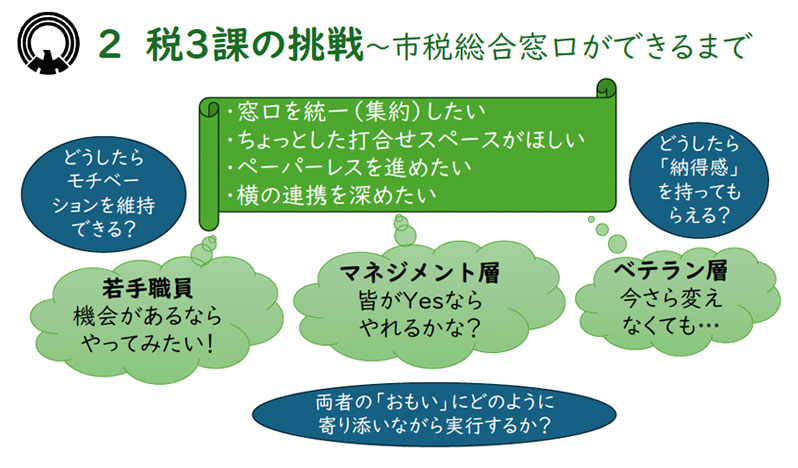

それぞれのグループから、①フリーアドレスの導入を機に窓口を統一したい、②打ち合わせスペースが欲しい、③ペーパーレスを進めたい、④横の連携をもっと深めたいという共通する声が上がってきました。つまり、窓口の集約は、職位に関係なく多くの職員の潜在的な希望だったことが明らかになりました。

このワークショップを通じて、若手職員のフリーアドレスへの期待度はかなり高まりました。

消極的な職員には、改革の先の未来像を可視化して見せる

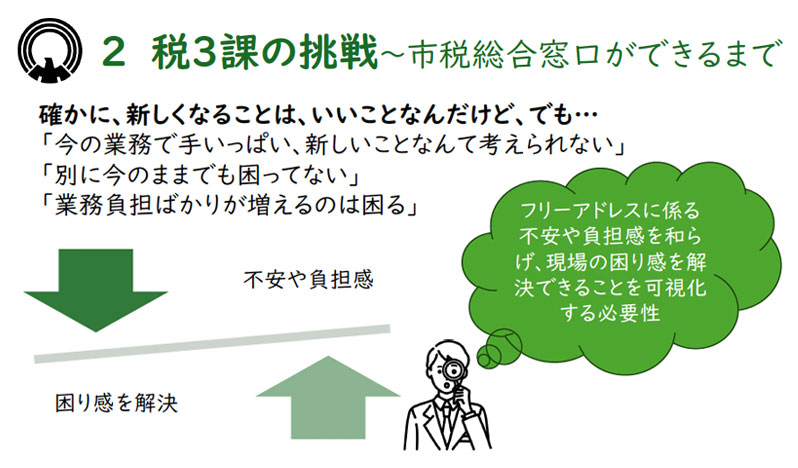

課長職も、安心してこの事業に取り組もうという覚悟を持つことができました。一方で、中高年のベテラン層の中には「なぜ今こんなことをしなければならないのか」と考える人もいます。多様な考え方をどのように調整していくかが、次の課題となりました。

現場の正直な気持ちとしては、「頭では分かっているけれど新しいことはやりたくない」「巻き込まれたくない」「負担が増えるのはいやだ」といった声があると思います。管理職としては、こうした声の裏側に何があるのかに着目する必要があると考えました。

否定的な気持ちの背景には、先が見通せない不安があると考えています。そこで、私たち管理職には見えているゴールを言葉にして伝えていくことが必要です。立場の異なる者同士が、どこまで同じ風景を見て、どこまで同じ夢を共有できるか。そこに、成功の鍵があると考えています。

一般的に、自治体職員はまじめな方が多い傾向があります。やれることはきちんと完璧にこなしたい反面、新しいことには自信が持てず、消極的になりがちです。 そこで、私たち管理職は「できない理由を考えるのではなく、どうしたらできるようになるか」と、思考ができるだけ前向きになるようアシストすることを意識しています。

職員のやる気スイッチを押した後、私たちはもう一つの課題に向き合うことになりました。

市民の気持ちを知るための「窓口利用体験調査」

私たちの職場は、窓口業務を担当する部署です。多くの税金を投入してフリーアドレスの導入に取り組む以上、日々窓口を訪れる市民の皆様にも、その効果が波及する仕組みが必要です。そこで、改めて職員には市民の立場に立って考えてもらうことにしました。市民は現在の窓口に対して何を不満に感じているのか、どうすれば喜んでもらえるのか。職員に考えてもらいました。

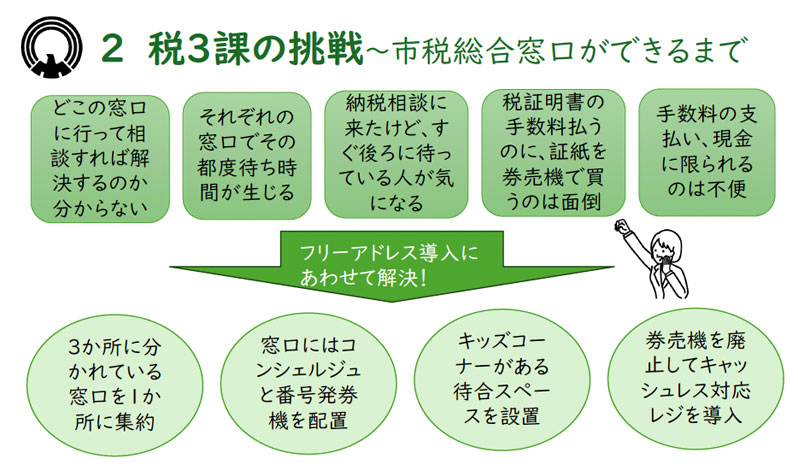

その結果を踏まえ、職員たちは課題解決に向けた対応策を考え始めました。以下は、実際に職員が考えたアイデアです。

職員を3つの作業部隊に分けて検討を開始

これらを具現化するために、各課からキーとなる職員を選出してもらい、具体的なレイアウトを検討するゾーニング班、窓口の集約を考える窓口班、紙の断捨離を進めるペーパーレス班の3つの作業部会に分かれて準備を進めました。

各課の要望をすり合わせていくのは大変な困難を伴い、レイアウトも何度も修正を繰り返しました。

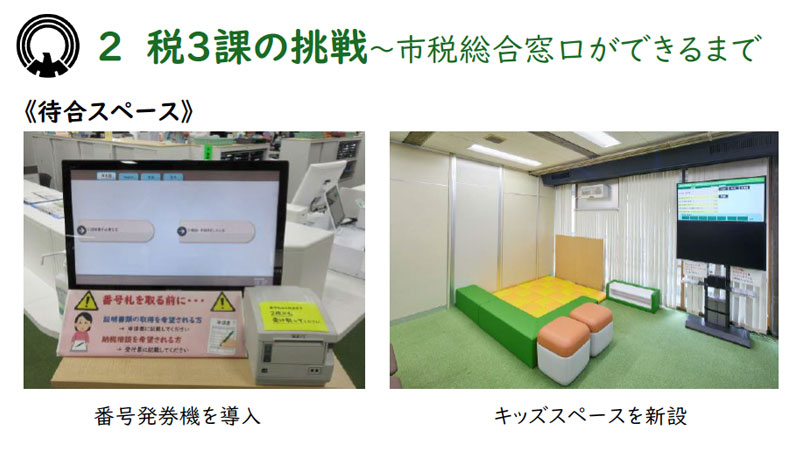

また運用面でも、たとえばコンシェルジュを配置するとしたらどんな仕事をしてもらうのか。番号発券機の表示ひとつをとっても各課で要望が異なります。山のような調整事項を一つひとつつぶしていく形でクリアしていきました。

税3課のビフォーアフター

フリーアドレス導入前は、各課バラバラに窓口が設置されており、手数料を支払うための証紙券売機が3課のうち2課に重複して設置されていました。市民の待合スペースはなく、執務エリアもぎゅうぎゅうで移動もままならない状態でした。職員の打合せスペースもありませんでした。

レイアウト変更は、9月の2回の3連休と最終週の土日を利用して行いました。3課のレイアウトを一度に変えるのは難しいので、エリアを3分割、3回に分けて新しいレイアウトへの変更を行っていきました。

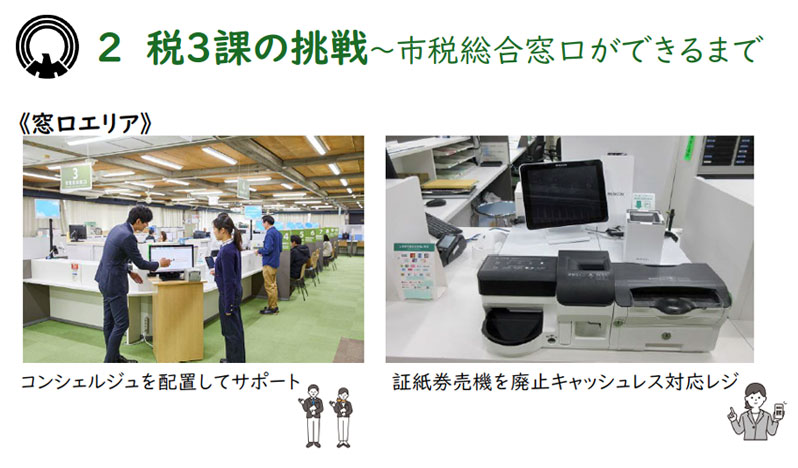

変更後のレイアウトでは、窓口エリアは3課の窓口を集約。コンシェルジュを配置し、要件をうかがいながら番号発券機を操作して番号札をお渡しします。

従来はなかった待合スペースやキッズスペースも確保しています。市民の皆様からも職員からも大変好評です。

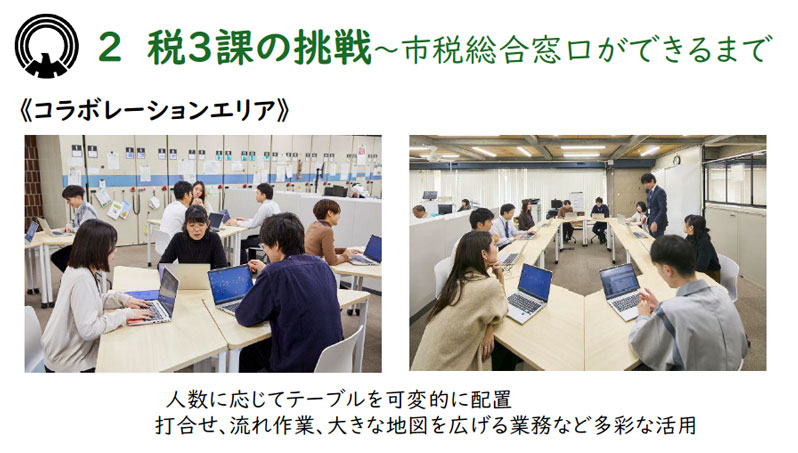

職員の打合せスペースとしてコラボレーションエリアを設置しています。台形の可動式テーブルを採用し、人数に応じて柔軟に組み合わせて使用しています。

1人掛けの集中ブースを2席設置し、Web会議やWeb研修の際はもちろん、仕事に集中したい時に使用できるようになっています。

以下は一般的な執務スペースです。キャビネットの高さを低く抑えたことで見通しがよく開放感のある空間となりました。半数のデスクには24型のモニターを設置することでペーパーレスを推進しています。

以下の写真の左右を比較すると、かなり印象が変わったことがおわかりいただけると思います。

市民課の挑戦

(三鷹市 市民部 保険課長、市民課 年金・番号制度担当課長(当時) 佐藤 優 様より)

ここからは、市民課で行った挑戦について説明いたします。

市民課は市役所1階の玄関ホールに隣接した場所にあり、来庁者の皆様が最初に目にする、市役所の顔とも言える窓口です。本庁の市民課は、庶務年金係、届出証明係、戸籍記録係の3つの係で構成されています。

市民課では、フリーアドレスの話が出る前から、現在の業務のあり方を根本から見直す必要があるのではないかという漠然とした課題意識がありました。そこで、どうすれば市民に喜ばれる窓口になるのか、職員が快適に働ける職場になるのかについて、市民課の全職員から政策提案を募集しました。

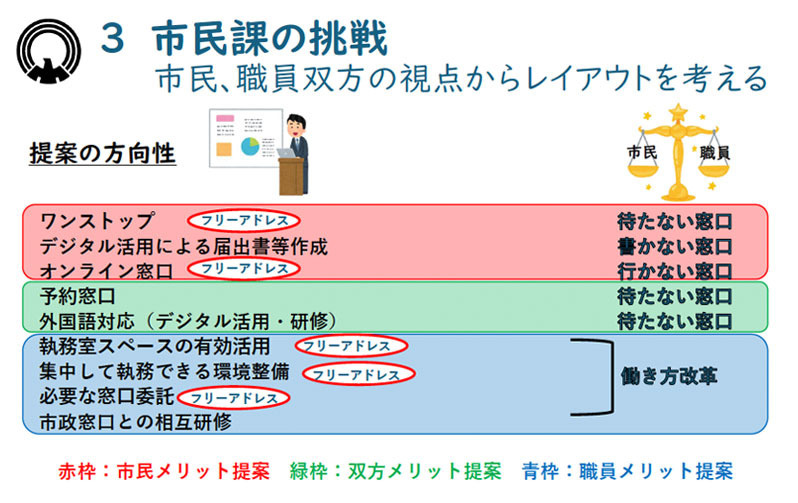

職員からは100を超えるアイデアが集まりました。その中から重要度と緊急度を軸に分類を行い、以下のように方向性を絞り込みました。

赤枠は市民にとってメリットがある施策、青枠は職員にメリットがある提案、緑枠は双方にメリットのある提案です。

これらの提案は、待たない窓口、書かない窓口、行かない窓口、働き方改革にひもづいています。またその頃、庁舎内で市民部にフリーアドレスを導入するという検討が進んでいたので、フリーアドレスの導入も同時に進めることになりました。

最終的に、令和6年度には以下の3つを実施することが決まりました。

- ①フリーアドレスの導入拡充

- ②DXSaaS導入

- ③証明書発行窓口業務委託

単年度でこの3つの事業を実施するという、今思えばかなり無謀な挑戦でしたが、これをやりとげました。管理職も職員の底力に驚きましたし、この経験は職員たちの大きな自信になったと思います。

市民課のビフォーアフター

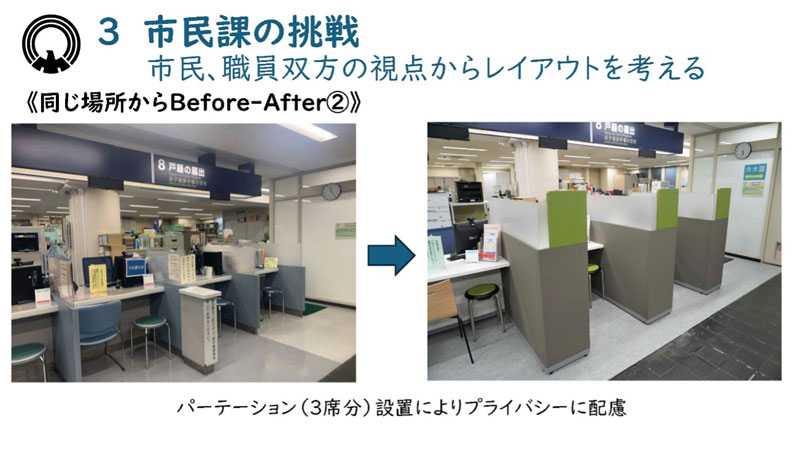

フリーアドレス導入前のレイアウトでは、待合スペースから、カウンターで相談や手続きをする市民の方が丸見えの状態で、安心して相談できない窓口になっていました。

市職員の執務スペース内に委託業者の席があり、職員と業者の区別がつきにくい、どこに市の職員がいるのか見つけにくいという声もありました。

執務スペースは、業務の増加に伴いその都度デスクやキャビネットを増やしてきたため動線がいびつになり非効率になっていました。慢性的に会議室が不足しており、打合せスペースが足りないという問題もありました。

レイアウト変更は10月の3連休を利用して行いました。時間内に終了できるか不安でしたが、先行してレイアウト変更を行った税3課の職員にも協力していただき、最初の荷物搬出は想定よりも大幅に時間を短縮して終了することができました。

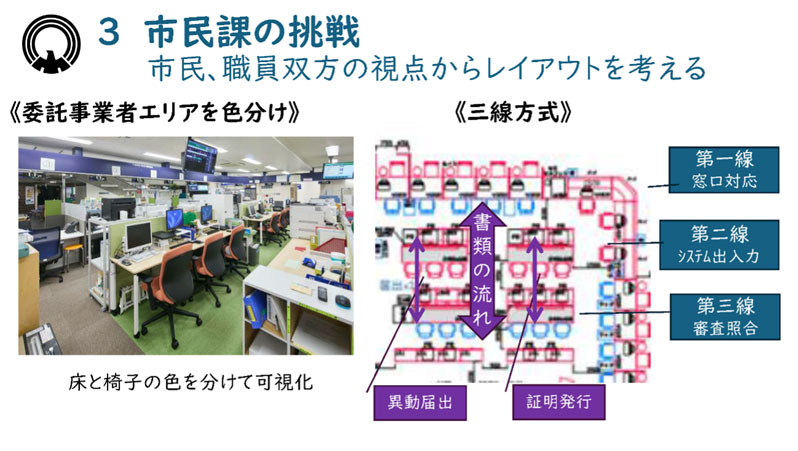

変更後のレイアウトでは、委託事業者の執務スペースのカーペットの色を変更することで職員のエリアと業者のエリアを区別しました。

窓口カウンターは、L字型パーテーションを採用し、周囲の視線を遮り安心して相談できる環境になりました。

執務スペースは、デスクの規格を統一したことで動線が整い移動がしやすくなりました。

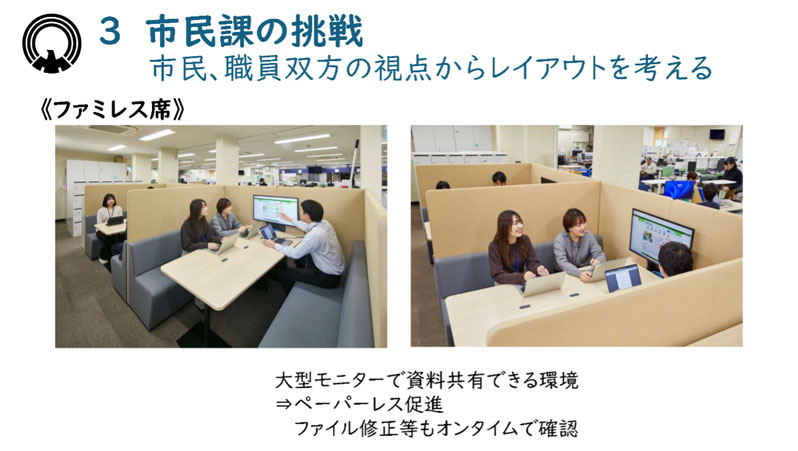

打合せ用のファミレス席には大型モニターを設置し、画面を共有しながら打合せができます。市民課はスペースが窓口カウンターで囲われており、常に市民の視線を感じながら仕事をすることになりますが、この席はパーテーションで仕切られているため、市民の視線を気にすることなく使用できます。

また窓口には三線方式を採用しました。第一線の窓口カウンターから第二線の入出力、第三線の審査照合と一直線に書類が流れ、審査照合が終わるとまた前線に戻っていく。書類の動線が大変効率的になりました。同時に、職員が書類をもって動き回る必要がなくなり、執務室内での渋滞が起こらなくなりました。

一般執務室は、フリーアドレスによって自席がなくなったので、個人所有の資料はパーソナルロッカーで保管。キャビネットの高さを低くしたため見通しが良くなりました。

フリーアドレス導入後の挑戦~スタートはここから

(三鷹市 市民部 調整担当部長、市民課長事務取扱 金木 恵 様より)

「市民も職員も幸せになる窓口」を目指してフリーアドレスを導入し、次の課題は導入の費用対効果や職員の満足度をどのように可視化するか、ということになりました。

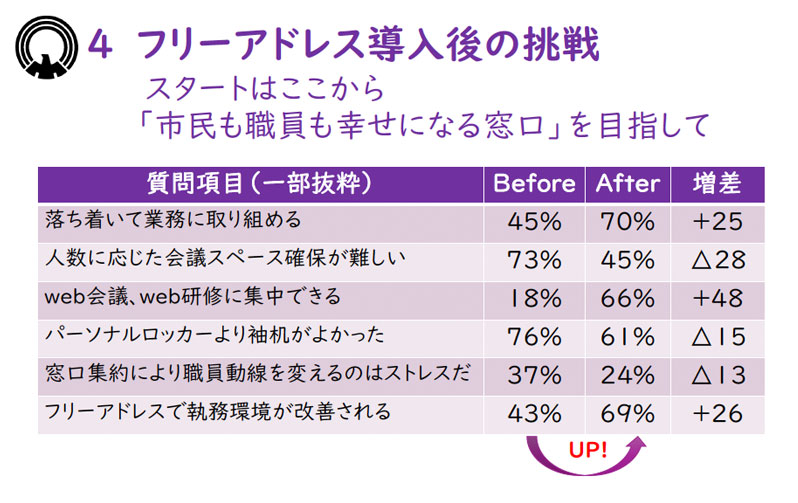

まず、職員アンケートを行いました。導入前後で同じ質問をし、その差を見ることで満足度を評価することにしました。結果は以下のとおりです。

どの項目についてもプラスの効果が生じていることがわかります。導入前は、フリーアドレス導入の効果を4割程度の職員しか期待していなかったのが、導入後は7割近い職員が効果を実感しています。

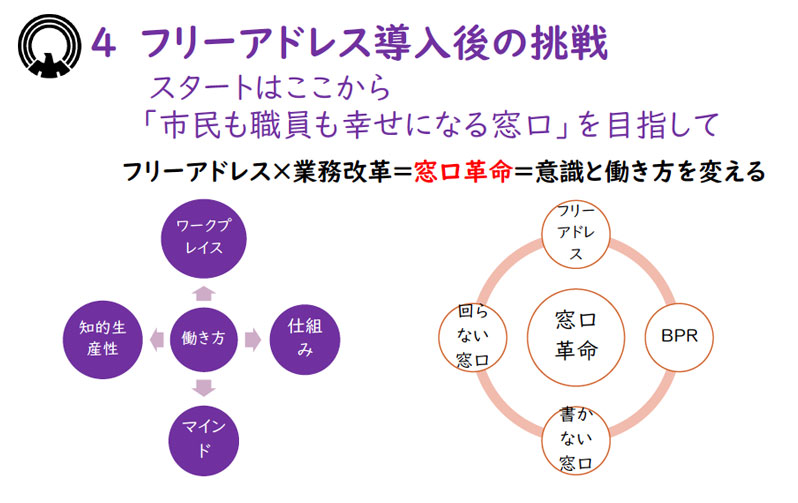

導入後、令和6年度の下半期に市民部で取り組んだ内容の共通部分としては「回らない」窓口サービスの拡充です。税3課は窓口を集約してこれを実現。市民課では転入手続きの際に国保や後期高齢者医療制度の手続きも併せて対応することで、回らない窓口を拡充しました。

窓口業務改革(BPR)も進めています。市民部では、デジタル庁の窓口BPRアドバイザー支援制度を活用し、部全体で窓口業務改革に挑戦していく体制を整えました。具体的には、窓口のシステムや動線を変えていく取組が進んでいます。その効果を測るために職員による「窓口利用体験調査」を複数回実施しています。

レイアウト変更後は、1か所の窓口ですべてが完了できるため、手続きにかかる時間も短縮することができました。

そのほかにも税3課、市民課とも、それぞれ業務特性に応じた改革に取り組んでいます。

職員研修も行っています。お金をかけて執務環境を充実させても、上手に運用できなければ効果は半減します。また、導入しただけでフォローがないと職員も「本当にこれでいいのか」と不安になります。その不安な気持ちを「導入してよかった」というプラスの方向に切り替えていくためには、専門家の知見をいただきながら組織として職員をフォローアップする必要があると考えました。

内田洋行様にも相談して、フリーアドレスの造詣が深い京都工芸繊維大学の仲隆介名誉教授をご紹介いただき、講話をいただく機会を得ました。業務終了後にもかかわらず多くの職員が参加し、研修満足度83%、研修理解度80%と大変好評でした。

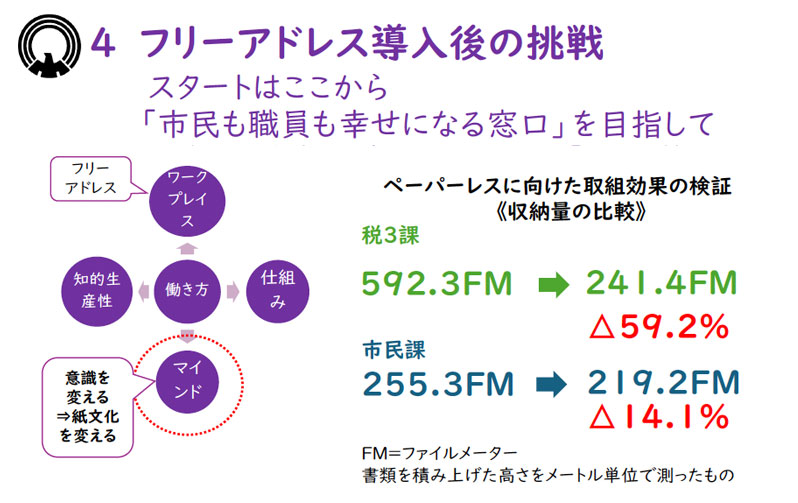

今回のフリーアドレス導入を契機としてペーパーレスにも挑戦中です。税3課では、思い切った断捨離を進めた結果、従来に比べて文書の量が約6割削減、市民課では約14%削減できました。

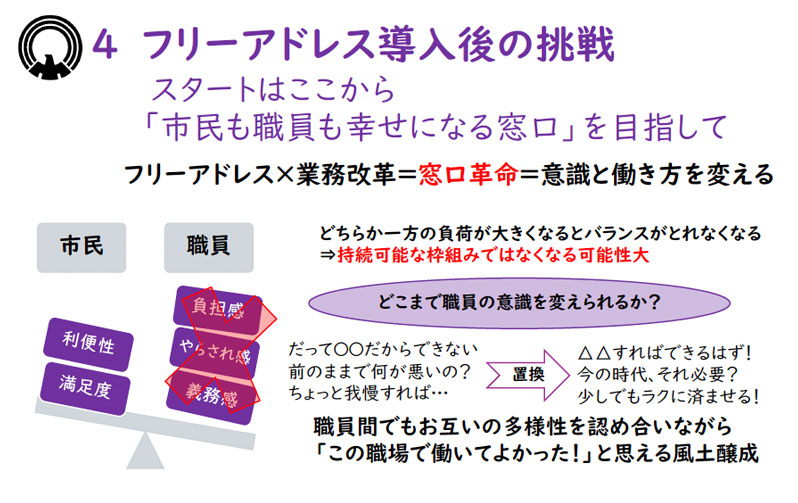

すでに始まっている人口減少や人財不足といった課題を前に、地域に暮らす市民の皆様や自治体で働く職員が幸せになれる窓口を実現するためには、職員自らが意識を変え、働き方の価値観を見直していくことが重要です。働きがいのある職場環境や、「もっとこんなことをやってみたい」と前向きな気持ちになれる環境を提供できない組織では、働き続ける意欲が低下し、優秀な職員の離職リスクにもつながりかねません。そのような事態を防ぐためにも、ハード・ソフト両面からのアプローチは非常に挑戦しがいのある取組です。

フリーアドレスを核とした働き方改革と業務改革を同時に進めることで、窓口革命を実現する。ハード面からのアプローチであるフリーアドレスと、ソフト面からのアプローチである窓口BPR。この2つを、職員の意識や働き方をアップグレードする契機とすることで、相乗効果が高まります。単なるレイアウト変更や業務改善にとどまらず、さらにその一歩先へ踏み出すためには、今ある価値観を変えるという気概を、どれだけ多くの職員が持ち、「自分ごと」として取り組めるかが重要なポイントだと思います。

また、改革を進めていく上で忘れてはならないのは、職員の負担のバランスです。自治体の職員は真面目な方が多く、「市民のために」という言葉を聞くと、多少負担がかかっても一生懸命に挑戦する人が多くいます。しかし、その善意に甘えて職員に負担をかけ続けていては、持続可能な取組にはなりません。市民も職員も幸せになるためには、お互いがウィンウィンの関係を保ち続けることが求められるとも考えています。

目の前に立ちはだかる壁はとても高く、まだ道半ばです。しかし、決してあきらめることなく、常に前向きな気持ちを持って、一歩ずつ前に進んでいきたいと考えています。あわせて、これらの取り組みに通底する考え方を、組織としてどこまで継承していけるのか。私たちが未来の市民部の職員に向けて、どのようにバトンをつないでいくのかが、残された課題だと感じています。

合わせて読みたい

-

イベントレポート

イベントレポート人が主人公となる“これから”の自治体DXを目指して 内田洋行「地方自治情報化推進フェア2024」出展レポート

10月9日と10日に幕張メッセで開催された「地方自治情報化推進フェア2024」における、内田洋行ブースの様子をご紹介します。

-

セミナーレポート

セミナーレポートデジタル田園都市国家構想交付金申請による自治体・図書館の町民サービスのさらなる有効活用事例【図書館総合展2024内田洋行フォーラム】

立山町 企画政策課

森康弘 氏

立山町立立山図書館 館長

津田利恵子 氏 -

セミナーレポート

セミナーレポート【公共ICTフォーラム2023】庁舎空間デザインと働き方改革が創る新たな行政サービス~近江八幡市の新庁舎整備事例~

京都工芸繊維大学 名誉教授/合同会社NAKA Lab. 代表社員

仲 隆介 氏近江八幡市 総合政策部 行政改革課 副主幹

三浦 薫 氏