- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

[概要]

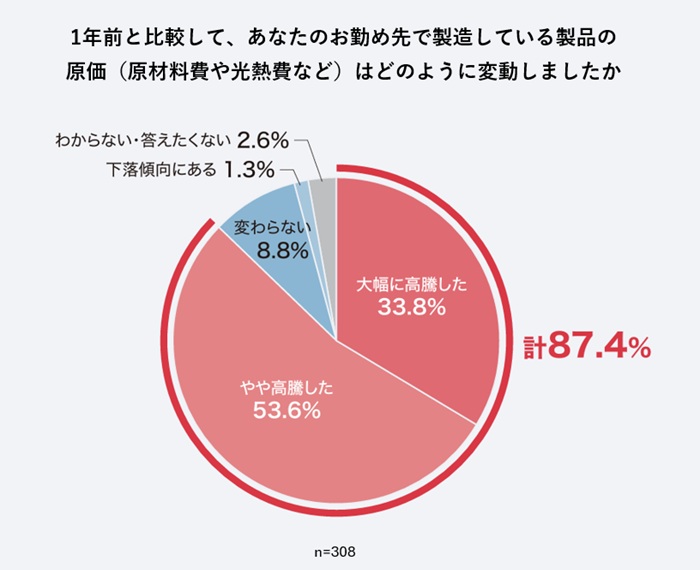

・1年前との比較による、原価高騰の実感度合

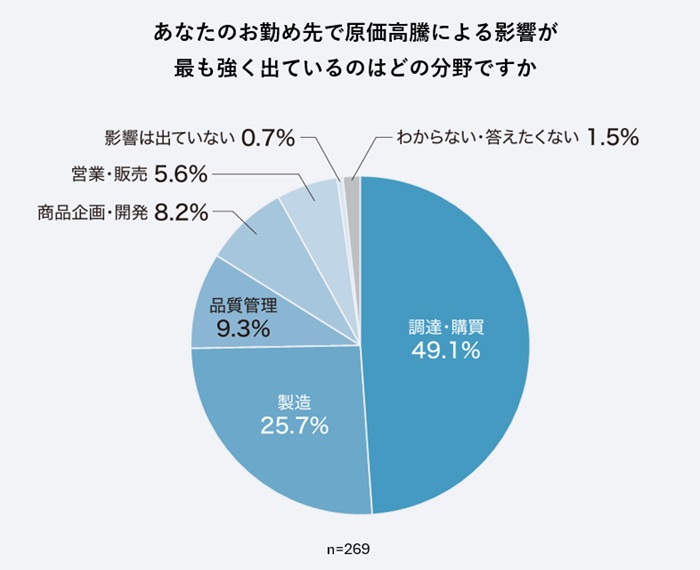

・原価高騰による影響が最も強く出ている分野

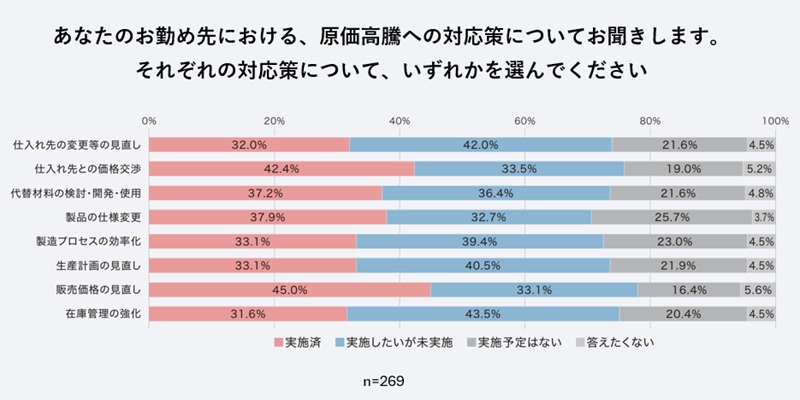

・原価高騰への対応策の実施状況

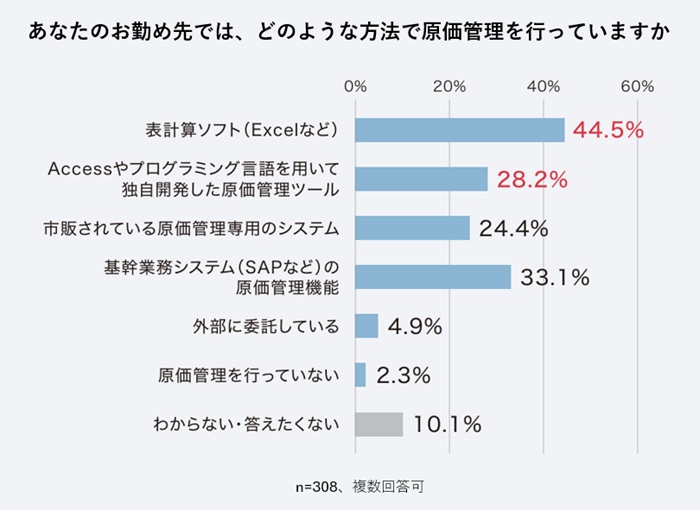

・原価管理の方法

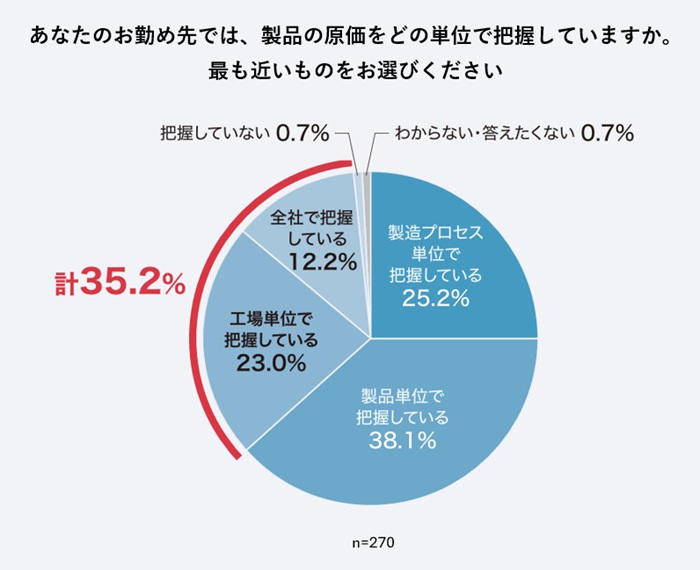

・製品の原価を把握している単位

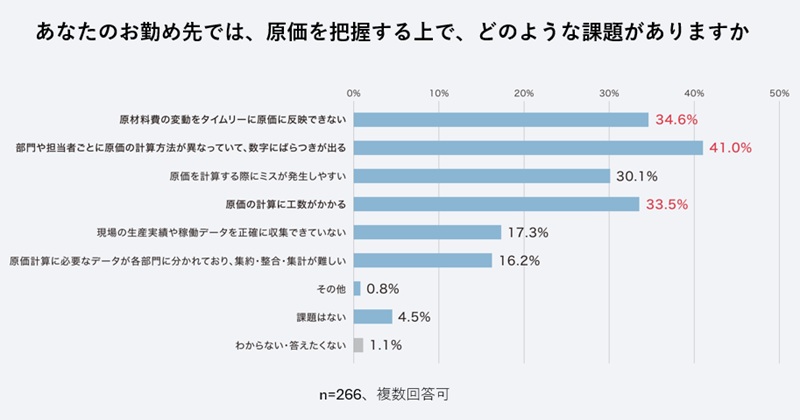

・原価を把握する上での課題

・原価データの活用目的(現場および経営層・管理部門)

・原価管理システムの導入予定

・原価管理システム選定の重視ポイント

・原価管理システムを導入しない理由

調査の目的:プロセス型製造業の原価管理の状況および課題を把握

調査対象: 従業員数100名以上のプロセス型製造業(食料・飲料、酒類、石けん・合成洗剤・医薬品・化粧品、日用品、石油製品)の企業にお勤めで、原価管理に携わっている方

調査時期:2025年5月 [スクリーニング調査:8日間、本調査:3日間]

調査方法:インターネットリサーチ

有効回答数:スクリーニング調査:7,545、本調査:308

調査機関:株式会社内田洋行

プロセス型製造業の87.4%が過去1年間で製品原価が高騰したと実感しており、分野別では「調達・購買」への影響が49.1%と最も高い。

原価が「大幅に高騰した」「やや高騰した」と回答した人に、原価高騰への対応状況を質問。どの対応策も「実施したいが未実施」が30%を超えており、「実施済」は半数に達していない。企業は原価高騰に対応したくても、なかなか進められていない現状が明らかに。

原価管理の方法は「表計算ソフト(Excelなど)」の利用が44.5%と最も多く、「独自開発した原価管理ツール(28.2%)」も比較的多め。原価管理のシステム化が進んでいない実態も明らかに。

製品の原価を「製品単位(38.1%)」で把握できている企業が最も多く、次いで「製造プロセス単位(25.2%)」との結果に。一方、「工場単位(23.0%)」や「全社(12.2%)」でしか原価を把握できていない企業が合わせて35.2%に上った。

具体的な課題は「部門や担当者ごとに原価の計算方法が異なっていて、数字にばらつきが出る(41.0%)」が最も多く、次いで「原材料費の変動をタイムリーに原価に反映できない(34.6%)」や「原価の計算に工数がかかる(33.5%)」が挙げられた。

原価高騰の波が押し寄せるプロセス型製造業において、正確な原価把握と効率的な管理は喫緊の課題です。本記事でご紹介した調査レポート(完全版)では、これらの課題解決に役立つ原価データの活用状況や、最適なシステム選定のポイントなどのアンケート結果や考察なども詳しく紹介しています。貴社の原価管理改善と利益確保に繋がるヒントが満載です。ぜひダウンロード(無料)して、詳細をご覧ください。

▽原価高騰への対応策を検討されているプロセス型製造業のご担当者さま向け

本記事の調査レポート(完全版)を無料ダウンロード

プロセス型製造業(食品・化学品など)に携わっている皆さまへ