ネスレ日本のご紹介

(1) ネスレ日本の会社紹介

伊澤様:まず、当社のご紹介をさせていただきます。

ネスレは、155年前にスイスで乳幼児用乳製品の製造販売からスタートしました。絶え間ないイノベーションやさまざまな買収によってビジネスを拡大し、現在は全世界で2,000以上のブランドを展開しています。グループ全体で、188カ国の販売国を持ち、工場数は340、グループ売上は930億スイスフラン。世界最大の食品飲料会社となっています。

ネスレ日本は、1913年(大正2年)に創業、1933年に設立し、社員数は約2,400人。食品、飲料、栄養健康製品、ペットケア製品の製造・販売を行っています。

ネスレはCO2を含む温室効果ガス排出の実質ゼロを目指しています。ここは物流にも大きく関わってくるところです。

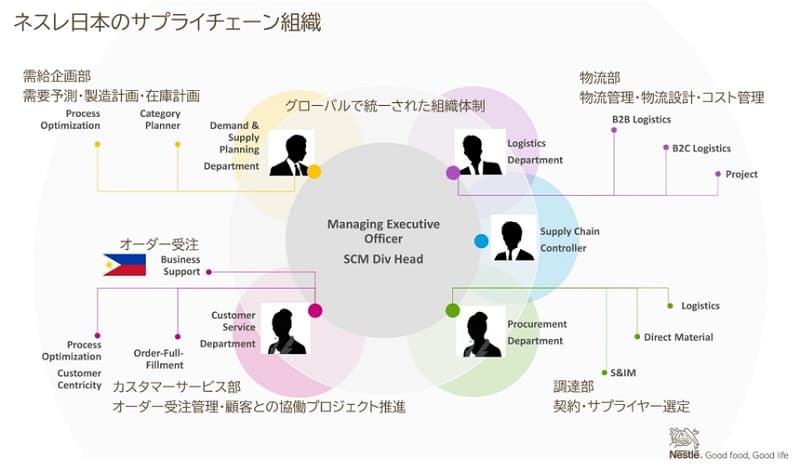

(2) ネスレ日本のサプライチェーン組織

ネスレ日本のSCM(サプライ・チェーン・マネジメント)について説明します。多くの企業にもおそらくサプライチェーンの部署があるかと思います。当社のサプライ・チェーン・マネジメント本部は以下の図のように、需要予測、物流部、カスタマーサービス部、調達部の4つの部署で成り立っています。

当社の特徴的なところは、物流部が物流設計・コスト管理を行い、それに基づいて調達部が契約をするという分業体制をとっていることです。

また、カスタマーサービス部も特徴的で、ここではオーダー受注を行わず、フィリピンでオーダー受注をしたものを日本で管理しているという体制です。

(3) サプライチェーンの計画から実行まで

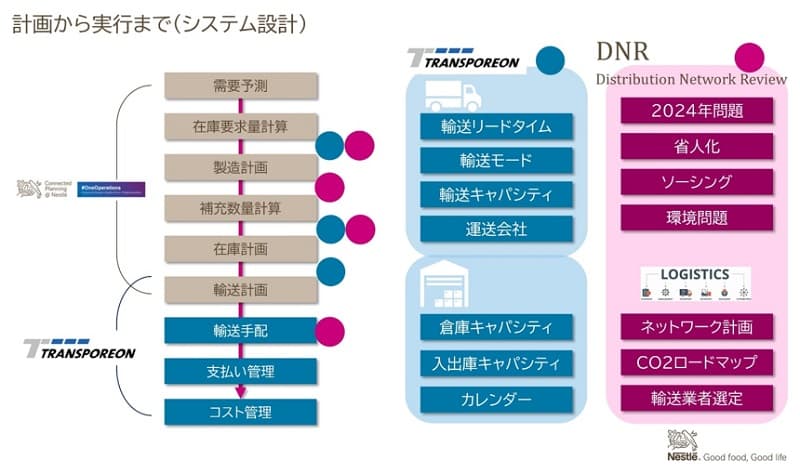

当社では、「コネクテッドプランニング(接続一貫プランニング)」という方針でSCMを行っています。単純に言いますと、販売計画から輸送までシームレスにデータをつなげていくシステム設計をしています。

具体的には、以下の図のような流れになっています。

一番左のフローを見てください。需要予測から在庫要求計画、製造計画、補充数量計画、在庫計画、輸送計画までを #One Operations というシステムで管理しています。

その下の、輸送手配、支払い管理、コスト管理を、Transpareon というシステムで行っています。2つのシステムを連携し、データがすべて一本化されてつながるようにシステム設計をしています。

在庫要求量計算、補充数量計算、在庫計画は、真ん中の青い枠内に示している、輸送リードタイム、輸送モード、輸送キャパシティ、輸送会社といったデータと連携し、現実の数字に基づいた輸送計画ができるようになっています。

ピンクの枠内に示しているDNR(ディストリビューションネットワークレビュー)は、2024年問題や省人化、ソーシング、環境問題など、物流業界をめぐるデータで、これらも在庫要求予測や製造計画、補充数量計算、輸送手配と連動するようになっています。

これが「コネクテッドプランニング(接続一貫プランニング)」の概要です。言うのは簡単ですが、決してスムーズにできているわけではなく、日々試行錯誤しながら行っています。

(4) ネスレ日本のネットワーク

次に、ネスレ日本の物流ネットワークについてお話しします。弊社は北海道から九州まで倉庫を構え、赤の■(自社工場)で生産されたものが、●(常温倉庫)、★(低温倉庫)、▲(EC専用倉庫)へと運び込まれます。特徴的なのが、ピンクの■(車引き専用倉庫)です。これはボトルコーヒーをお客様へフルトラック(1車単位)で運ぶ専用の倉庫です。これを構えているというところが特徴です。

ボトルコーヒーは最も物量が多く、これをどう扱うかが、弊社のサプライチェーンの非常に大きな課題になっています。

この話が、本日の本題である、「なぜネスレ日本が中距離帯でのモーダルシステムを導入したのか」につながっていきます。ここからは、当社の坂口治夫にバトンタッチしてご紹介します。

ネスレ日本のDXの導入について

(1) DXへの取り組み

坂口様:皆さんの会社でも、脱炭素化、ドライバー不足などの社会問題に取り組まれていることでしょう。そのために、DXやモーダルシフト(トラックなど自動車で行われている貨物の輸送をより環境への負荷が低い鉄道や船舶などの輸送手段に切り替えること)を検討されている会社様も多いことと思います。

弊社の事例が少しでも皆様のご参考になれば幸いです。

物流のDXは、何か新しいシステムを導入すれば解決するというものではありません。何のために導入するのか理解し、同時に業務プロセスを見直さなければ、システムを導入しただけではうまくいきません。そして、プロジェクトメンバーやシステムを使用する社員、関係者の方々の理解と協力があって初めて実現されるものと思います。

さて、なぜデジタル化を推進していく必要があるのでしょうか。当社では、企業としての生産性を高め、競争力を向上させていくことだと考えています。

当社ではDXの目標として以下の3つを掲げました。

1)マニュアルでの入力作業の削減

2)分析や意思決定の効率化

3)顧客や消費者のための創造的な時間の創出

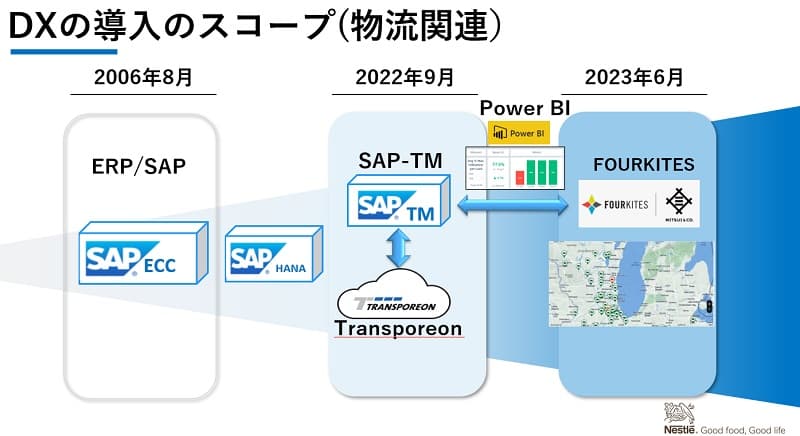

導入のスケジュールは次のとおりです。

2006年8月に ERP/SAP を導入。これはDXというより BPR(ビジネスプロセスエンジニアリング)としてネスレグループ全体で同じシステムを導入し、より効率的な会社運営を目標としました。2022年9月から SAP-TMとTransporeon(トランスポレオン)という新しいシステムを導入しました。このシステムを活用して、入場予約、倉庫での積み込み準備、運賃計算、支払いなどを管理しています。2023年6月より、FOURKITES(フォーカイトシステム)を導入し、トラックが今どこを輸送しているのか追跡できるようになりました。

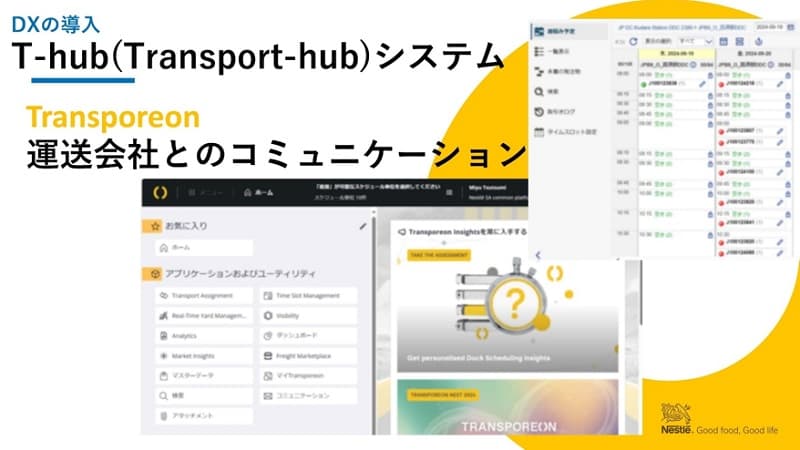

以下は Transporeon の画面です。

以前は電話で運送会社とのコミュニケーションを行っていましたが、SAP-TM と T-hub(Transport-hub)システムを導入後は、すべてウェブ経由で、弊社担当者と物流業者側とで、配車、入場予約、車番連絡、請求などの情報を共有できるようになりました。

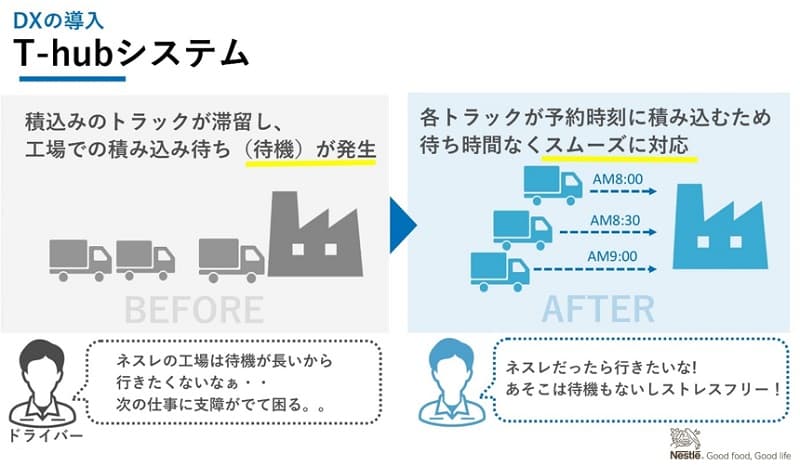

システム導入について、最初は一部の物流業者様からネガティブなご意見もありましたが、ドライバーさんの荷待ち時間を削減し、拘束時間を短くするためにもぜひ協力してほしいと、我々の思いを丁寧に説明して理解を得て導入を進めました。

私たちは、デジタルの力を活用して 働き方改革をし、長時間労働を解消し、 物流業者さんから選ばれる企業になっていきたい、その思いでDXを推進してきました。

以前は、ドライバーさんたちから「ネスレの仕事は、待機が多いから行きたくない」と言われていましたが、T-hub を導入してからは、「あそこは待機がなくストレスフリーだから行きたい」と言っていただけています。

現在ではこのシステムを導入して本当に良かったと感じています。

分析や意思決定をするための Power BI の導入も同時に行いました。SAP-TM や Transporeon のデジタルデータをもとに、いろいろな情報を提供してくれます。

たとえば、工場へトラックが入場して出発するまでの滞在時間や積載効率などを瞬時に確認できるなど、意思決定をしていく上で、非常に有効に活用しています。

2023年6月より、FourKites(フォーカイツ)を導入しました。これは、リアルタイムでトラックの運行状況をモニタリングでき、工場への到着・出発時刻を自動的に取得できるものです。配送状況を見える化することで、納品先への納品時刻がわかり顧客サービスの向上につながります。まだ導入が進んでいませんが、配送トラックの80%以上の搭載を目指しています。

(2) 貨物鉄道 モーダルシフトの推進

当社のモーダルシフトは、物流の2024年問題、地球温暖化問題に対応し持続可能な物流を構築していきたいという思いで取り組みました。

2023年5月にキックオフし、2024年2月から静岡〜大阪間で定期貨物鉄道輸送を開始しました。

まずは動画をご覧ください。

(動画)「静岡県にあるネスレ島田工場で生産した『ネスカフェ』のボトルコーヒーは、トラックで静岡の貨物駅に運ばれ、駅でコンテナに積み替えて大阪の百済貨物駅へ輸送。ここから、日本運輸倉庫様が運営する側線倉庫に入り、コンテナのまま在庫として計上。ここを保管拠点とし、関西地区の各納品先にトラックでボトルコーヒーをお届けします。」

(3) モーダルシフトの社会背景

社会背景としては、世界的な温暖化問題、脱炭素化の推進、ドライバー不足があります。特に静岡県には多くのメーカーの生産拠点があり、輸送の需要が多い。一方で、消費地としての需要は少ないため、静岡エリアに入ってくるトラックが少ないのです。

もう1つの課題は、大量消費地である500km以下の中距離帯(大阪・東京)への鉄道輸送のハードルの高さです。鉄道は大量の貨物を効率的に運べるため主に長距離帯で優位性を発揮してきました。弊社でも、静岡の工場から北海道や九州への長距離輸送においてはすでに鉄道貨物を導入しています。一方で、中距離帯の輸送はトラックが主要です。

なぜなら、コストが低く利便性が高いからです。この現状を脱し、将来の鉄道輸送の展望を開きたいと考えました。

ネスレ日本は、JR貨物グループ様、全国通運株式会社様、日本運輸倉庫株式会社様と4社でパートナーシップを組み、鉄道輸送の未来を変えるべく、鉄道ダイヤの改正、複数列車の乗り継ぎによる輸送力確保など、協力して多くのインフラ課題解決に取り組みました。

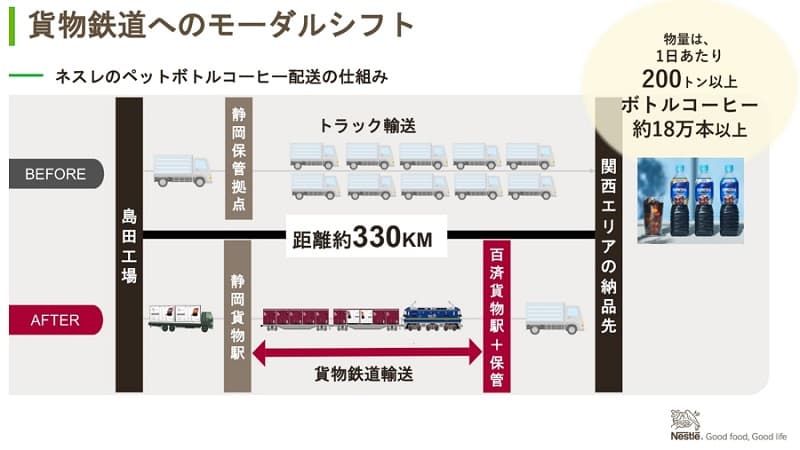

以下の図を見てください。

上の流れは従来の仕組みです。下の流れが新たな輸送形態です。

従来は、工場で生産した製品をトラックで静岡の保管拠点に輸送しそこで保管。そこから関西エリアの納品先にトラック輸送をしていました。量にして1日あたり大型トラック2台分200トン、約18万本のボトルコーヒーを運んでいたのです。

この輸送を鉄道輸送に切り替え、現在は大阪の百済貨物駅を保管拠点とし、そこから関西の各納品先へ都度出荷していく仕組みです。

(4) 貨物鉄道導入に向けた取り組み

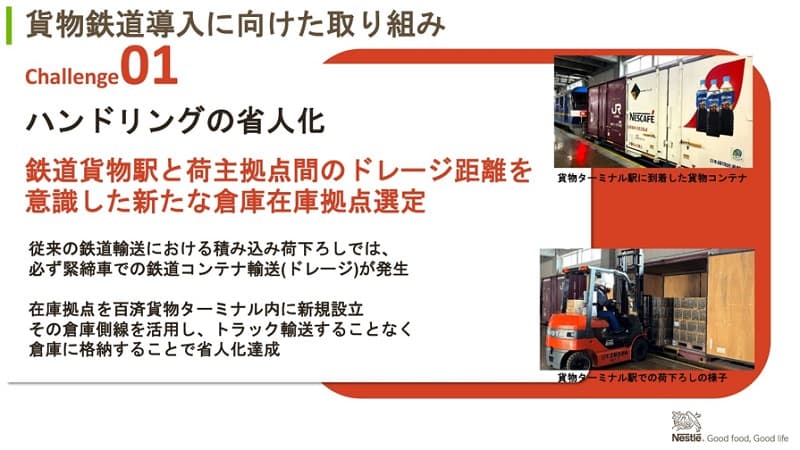

ネスレ日本のモーダルシフトの最大の特徴は、側線倉庫を利用したことです。

大阪の百済貨物駅は、日本運輸倉庫様が運営する側線倉庫(倉庫内にレールが敷かれ、貨物列車ごと保管できる倉庫)と隣接しています。静岡貨物駅から輸送された製品は、コンテナのまま、側線倉庫内に納品され、そのまま在庫として計上されます。

通常は、鉄道で運んできた製品は到着駅から在庫拠点へ陸上輸送(トラック)で輸送しなければなりません。そのためには人員もコストも発生します。この陸上輸送をなくせないか。その解決の糸口となったのが、側線倉庫にそのまま保管するという方法でした。

もう1つの特徴は、鉄道のダイヤを前提としたサプライチェーンの構築です。

毎日200トンの物量を鉄道で、しかも中距離帯で運ぶには輸送枠の確保が困難でした。輸送量が、今日は200トン、明日は50トンでは安定的な供給は行えません。そこで、JR貨物様のご協力によりダイヤを調整し、輸送経路を5つに分けることで安定的な輸送力を確保しました。

しかし、ここで新たな問題が発生します。これにより、経路ごとに製品の到着日が異なってしまいます。食品には賞味期限という制約があるため、先入れ先出しが原則。到着したものから出荷するということはできません。

この課題を解決したのが、鉄道の輸送管理システムと弊社の基幹システム、材料管理システムとの連携です。正確な時刻表に基づく運行という鉄道の特徴をうまく活かして、配送状況の見える化を行い、計画的な輸送が可能となっています。

(5) モーダルシフトの成果

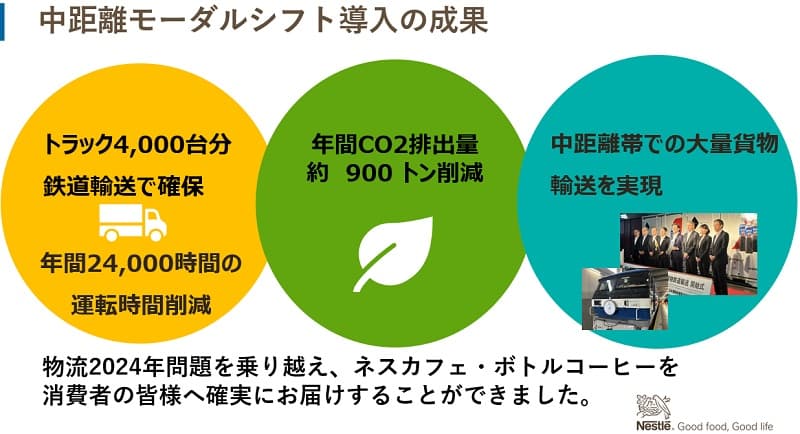

鉄道を活用することで、年間トラック4,000台分もの輸送力を鉄道に転換しました。

ドライバーの運転時間も約2万4,000時間の削減を実現しました。さらに、年間CO2排出量900トンを削減しました。モーダルシフトによって、物流2024年問題や地球温暖化の社会課題の解決に貢献できました。

そして、一番大きな成果は、ボトルコーヒーを確実に消費者の皆様へお届けすることができたことです。

弊社の鉄道貨物輸送の取り組みは、テレビや新聞などのメディアで大きく紹介されました。

弊社の活動がきっかけとなり、環境に配慮した物流の構築が他の利用者様でも広がり、持続可能な物流が広がっていくことを信じています。

以上が弊社のモーダルシフトの取り組みです。もっと詳しく知りたいと思われる方は、当社にいらしてくだされば、喜んでご説明いたします。ありがとうございました。