- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

|

富士通株式会社 |

私たちの身近には最新のテクノロジーがたくさんあります。スマートフォンの画面を開けば、誰でもいろいろなことが簡単にできる時代です。その技術をプライベートやビジネスで使わない手はないのではないでしょうか。今回は、生成AIの新しい使い方をいくつか紹介させていただき、普段の仕事やプライベートで役立つヒントや気づきを提供できればと思っています。

まず、今起きていることを少し紹介したいと思います。

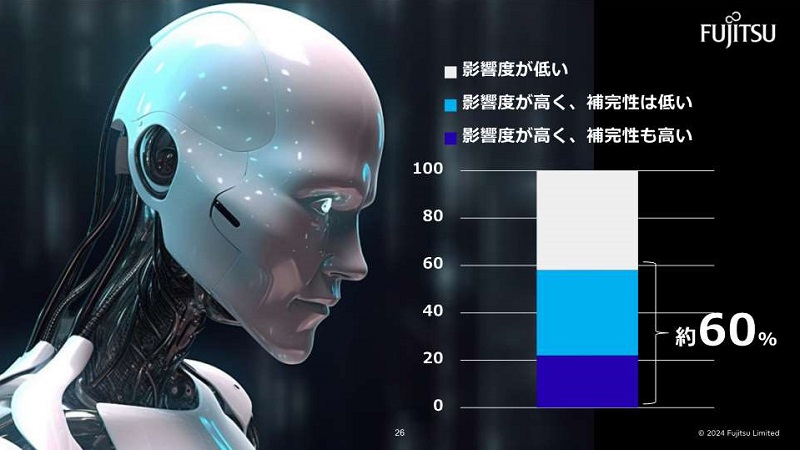

国際通貨基金(IMF)は2024年1月、独自の分析結果として、雇用の約60%がAIによって影響を受ける可能性があると報告しました。

出展:AIで世界経済が変わる。人類が恩恵を受けるようにすべきだ。(IMFブログ)

以前からメディアなどが「人間の仕事がAIに取って代わられる」と伝えていますが、60%という高い数字が出てきたのは初めてです。この数字を見て、多くの人が「私の仕事は大丈夫?」と思うのではないでしょうか。

もう少し詳しく見てみましょう。

1番下の濃いブルーのところが、AIに取って代わられてしまう仕事で、全体の20%ぐらい。水色のところがAIと共存すると考えられる仕事で、40%ぐらいです。

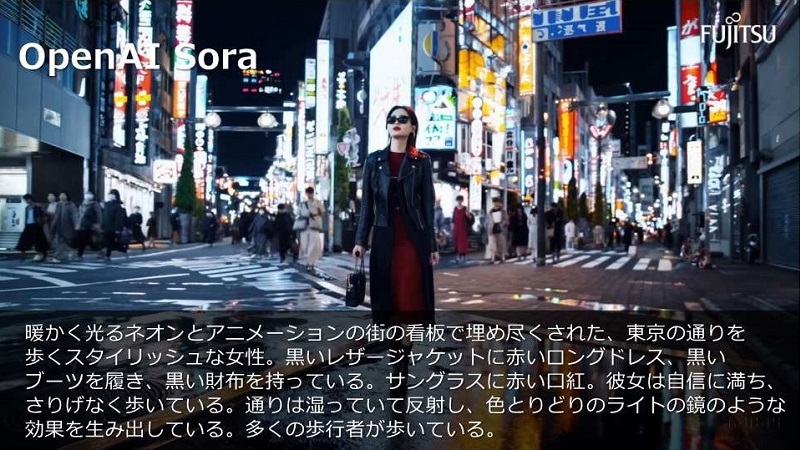

例えば、OpenAI の動画生成AI「Sora」は、テキスト(英語)を入れるだけで1分間の動画を作ることができます。そのクオリティーの高さを見て、「自分の仕事がなくなるかもしれない」と思うクリエイターはいるかもしれません。

同じようなことはロボットについても言えます。最新のロボットは人のようになめらかに動き、重い物を人間のように上手に運ぶこともできます。人間なら腰を痛めないように気をつけなくてはなりませんが、ロボットなら大丈夫です。こんな最新ロボットを見て、「自分の仕事はなくなるかもしれない」と思う方もいるかもしれません。

次に、棒グラフの水色の部分はどうでしょうか。これは、AIの影響度は高いものの補完性が低い仕事で、人間とAIが共存する形になります。皆さんはどのような仕事や職場シーンを思い浮かべるでしょうか。

一例ですが、当社は「Fujitsu Kozuchi」というAIプロダクトサービスを提供しています。例えば、このサービスを用いると、会議を開いて打ち合わせをするとき、そこにAIを1人のミーティングメンバーとして入れることができます。人間が交わしている会話を読み取って提案をしてくれたり、必要な情報をチャートで表示してくれたりします。

一般的な生成AIは、ユーザーが質問することで回答を得られます。しかし、このAIエージェントは、人間が質問する前に自ら考えて必要なものを提示するのです。高度な自律性をもつAIと共存することで、新たな可能性が実現すると考えています。

少し古いニュースですが、芥川賞を受賞した『東京都同情塔』(九段理江著/新潮社)の作者は、メディアからの質問に対して「全体の5%ぐらいは生成AIの文章をそのまま使っている」と語っていました。ChatGPTというAIを活用して小説を書くという共存がすでにあります。

「すべてAIに書いてもらえばいいのではないか」と思う方もいるかもしれません。ただ、実際は人間がAIを相棒のように活用して小説を書くというスタイルが多くなると思います。世界的に見ても、そのような取り組みが増えていて、私が調べた範囲ですが、海外では素人とAIを掛け合わせてベストセラーを狙うような会社が三つほどありました。そんな新しいビジネスが生成AIによって生まれ始めているのです。

このようにAIの影響を受ける60%の仕事をよく見ていくと、「ここは人間が上手」と「ここはAIに任せよう」という部分があるのだと思います。今、このような最先端の技術をビジネスやプライベートに上手に取り入れれば、仕事に追われる毎日ではなくなり、より自分らしく生きる「ウェルビーイング」につながる時間を多くもつことができるのではないか。そう私は思っています。

皆さんは生成AIを使っているでしょうか。

帝国データバンクが企業に対してAIの活用状況を調べたところ、「活用している」と回答したのは17.3%でした。帝国データバンクの調査なので、ここには中小企業も含まれています。メディアは、企業がAIを当たり前のように使っていると伝えていますが、本当はこのぐらいです。私がセミナーなどでライブアンケートをとっても、日常的に使っているという人は2割弱です。

では、個人的に生成AIを活用しているのかどうか。情報通信白書(2024年度版)によると、日本は9.1%で、中国(56.3%)や米国(46.3%)、英国(39.3%)、ドイツ(34.6%)に比べて圧倒的に低い状況になっています。

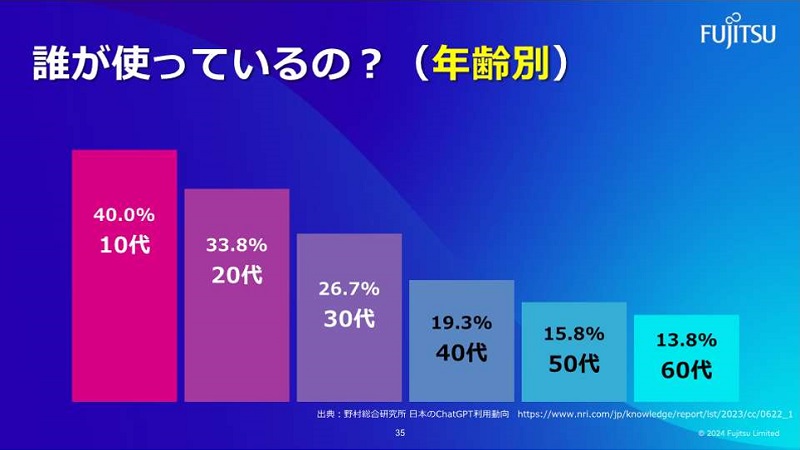

年齢別に見てみましょう。年齢が高い世代ほど使っていないことがわかります。

私はキャリア教育の一環で小中高の学校に行くことがあるのですが、同じ質問をすると、約90%が「使っている」と回答します。そのような若い人たちが、もうすぐ皆さんの部下や後輩になるのです。ぜひ「今やらないと!」と思っていただきたいと思います。

AIを使わない人に「なぜ使わないのですか?」と尋ねると、たいてい「具体的な活用シーンがわからない」と返ってきます。では、どのようなところに活用シーンがあるのか。次からビジネスパーソンの1日をイメージしながら見ていきたいと思います。

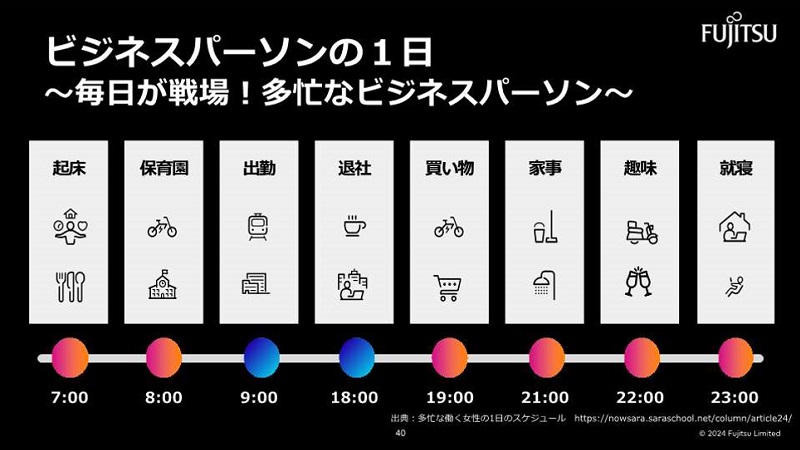

ビジネスパーソンの1日は、例えばこんな感じでしょうか。

朝になったら起きて食事や身支度をして、子どもを保育園に送り、出勤して働き、退社したら買い物をして、帰宅したら家事をして食事をいただき、趣味などを少し楽しんだら就寝する。

実は、このようなシーンそれぞれでAIを活用することができます。

例えば、資料作成のシーンです。皆さんも日々多くの資料作成をしていると思います。時間的な余裕があればいいですが、忙しい時に限って新しい企画を立案し、さあ「PowerPoint の資料を作ろう」という流れになると思います。Gamma という生成AIも使ってみてはいかがでしょうか。無料ですので、ぜひやってみてください。

Gamma には生成方法が三つあります。その中には、タイトルを入力するだけで生成してくれるというやり方もあります。タイトルを1行入れると、まず構成案のような概要が示されるので、調整や修正などのやりとりをします。それが終わってデザインテーマを選択。すると、わずかな時間で資料を作ってくれます。全体的なクオリティーは「なかなか」です。

その資料の中には、図や記号、説明の文章、美しい絵などの画像が入っています。これまでは、見せ方をよくしようとインターネット上で無料の画像を探していましたが、Gamma を使うと、このような手間も不要です。デザインが気に入らないときや説明文を長くしたいときは、簡単な指示だけで、全体を一度に変更することができます。

このような作業で一番大変なのはベースを作ることです。その作業をAIにやってもらう。そうして出来上がったベースに対して、人間が魂を入れるように、大事なポイントを自分なりに入れていくのです。

仕事では、こういったシーンでAIを活用することができます。

次に、プライベートのシーンを考えてみましょう。例えば、画像を使って何かをしたいというときに生成AIが役立つということを知っていただければと思います。

今、AIのいろいろなアプリケーションが出ていて、無料で使えます。そんなアプリケーションを活用して趣味を楽しむこともできます。

皆さんは、どこかに出かけると画像や動画をたくさん撮影すると思います。Canva というAIのアプリケーションを使うと、このような動画を編集して「イケてる」ムービーにしてくれます。Suno AI というアプリケーションを使うと、オリジナルのBGMも作ってくれます。このBGMをCanvaで作ったムービーに入れるのです。

プライベートでも、AIを活用できるシーンはたくさんあります。

ぜひ、日々の生活の中で「こんなことにAIを使えないかな」とイメージしてください。

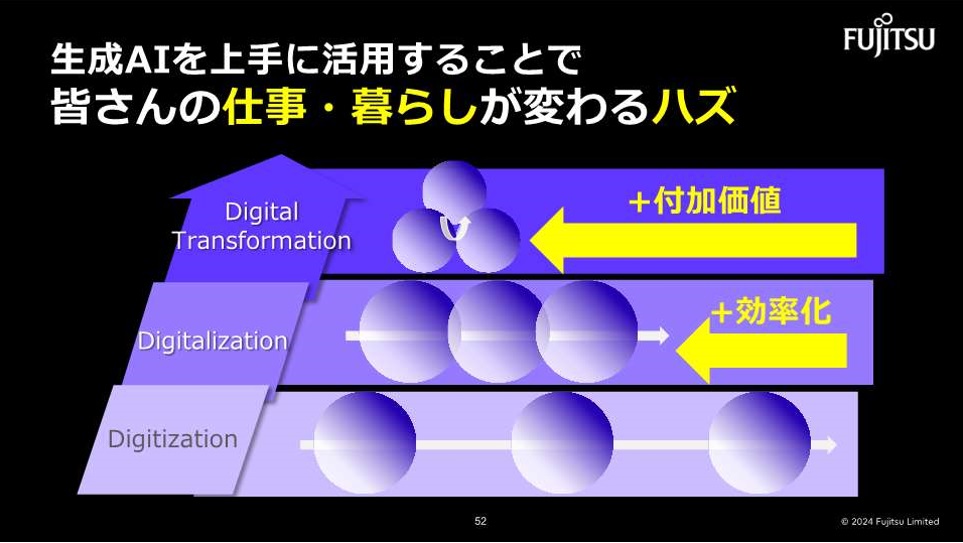

ビジネスでは、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションなどと言われて、つい難しく考えてしまいます。仕事で使うシーンをイメージできないときは、まずはプライベートでAIを使うシーンを想像してください。そして、実際に使ってみる。その取り組みを仕事に置き換えていけばいいのです。

いろいろな例を紹介しましたが、大事なことは作業時間や買い物時間の短縮ではありません。削減して生み出した時間を有効活用して、新しいことを始めたり、気になることを深く掘り下げたりすることです。

デジタルを武器にして、自分らしく生きる。ウェルビーイングこそ、もっとも大切なことです。

最後、繰り返しになりますが、生成AIは間違ったことを生成することがあります。ビジネスで使う場合は人が介入してチェックをしなければなりません。富士通は、企業利用のリスクと対策例を解説した「生成AI利活用ガイドライン」を一般公開しています。インターネットで検索すると出てきますので、よろしければご参考ください。

Microsoft 365 の導入・活用を検討されている方へ