学力調査(CBT)

コンピュータ・ベースド・テスティング(Computer Based Testing)の略称です。

今まで紙で実施していたテストを1人1台のパソコンやタブレット端末で実施することで、学習結果の迅速なフィードバックや履歴の分析ができます。

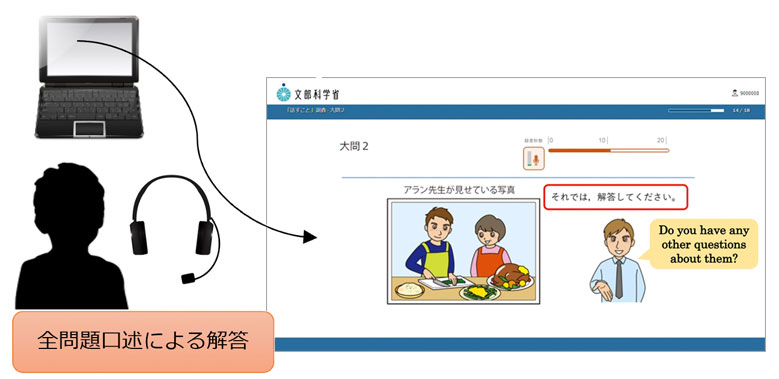

動画を見て解答する問題や、声を録音して解答する、解答内容によって次の問題を変えるなど、紙では実現できなかった出題・解答方法が可能です。

埼玉県

- 約10校の小学4年生~中学3年生3,000人を対象に実施(2022・予備調査)

- 約470校の小学4年生~中学3年生12万人を対象に実施(2023)

- 約1070校の小学4年生~中学3年生28万人を対象に実施(2024~2025)

- 約470校の小学4年生~中学3年生12万人を対象に実施(2023)

- 約1070校の小学4年生~中学3年生28万人を対象に実施(2024~2025)

千葉県

- 約600校の小学3年生~中学2年生15万人を対象に教科横断的テストを実施(2022)

- 約600校の小学3年生~中学2年生15万人を対象に教科横断的テストを実施(2022)

- 約960校の小学3年生~中学2年生26万人を対象に教科横断的テストを実施(2023)

- 約960校の小学3年生~中学2年生26万人を対象に教科横断的テストを実施(2023)

横浜市

- 約30校の小学2年生~中学3年生8000人を対象に質問調査を実施(2022)

- 約500校の小学3年生~中学3年生18万人を対象に理科・社会・質問調査を実施(2025)※小学2年生、国語、算数・数学、英語は紙で実施

京都府

- 約30校の小学4年生~中学3年生8,000人を対象に実施(2022・予備調査)

- 約300校の小学4年生~中学3年生6万人を対象に実施(2023〜2025)

- 約300校の小学4年生~中学3年生6万人を対象に実施(2023〜2025)

広島県

- 約30校の中学2年生2,000人を対象に英語「話すこと」調査を実施(2022・予備調査)

- 約240校の中学3年生19,000人を対象に英語「話すこと」調査を実施(2023)

概要紹介

英語「話すこと」(2018~2019、2023)

児童生徒質問調査、経年・保護者調査の半数(2024)

理科(2025)

平成31年度、令和5年度の英語「話すこと」調査(全国の中学校3年生対象)をCBTで実施しました。

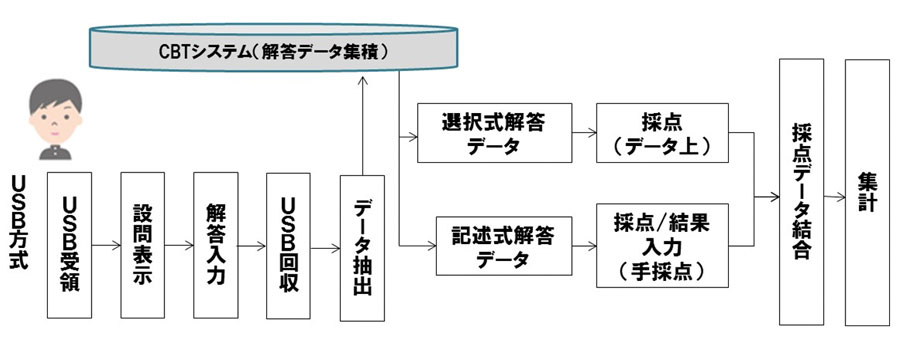

平成31年度は、USBメモリ(オフライン)方式を採用し、同一日同一時刻に100万人が受検しました。

令和5年度は、オンライン方式で、英語の聞く・読む・書く問題と同じ4月18日に実施する500校、後日、5月26日までに実施する学校に分けて実施しました。

令和6年度は、児童質問調査(全国の小学校6年生対象)、経年・保護者調査(600校・約33,000人)をオンライン方式で実施しました。

令和7年度は、4日間に分散し、理科の調査(全国の中学校3年生対象)をオンライン方式で実施しました。

英語「話すこと」調査

平成31年度全国学力・学習状況調査における中学校の英語調査実施に向けた英語予備調査を実施するための委託事業も実施しています。

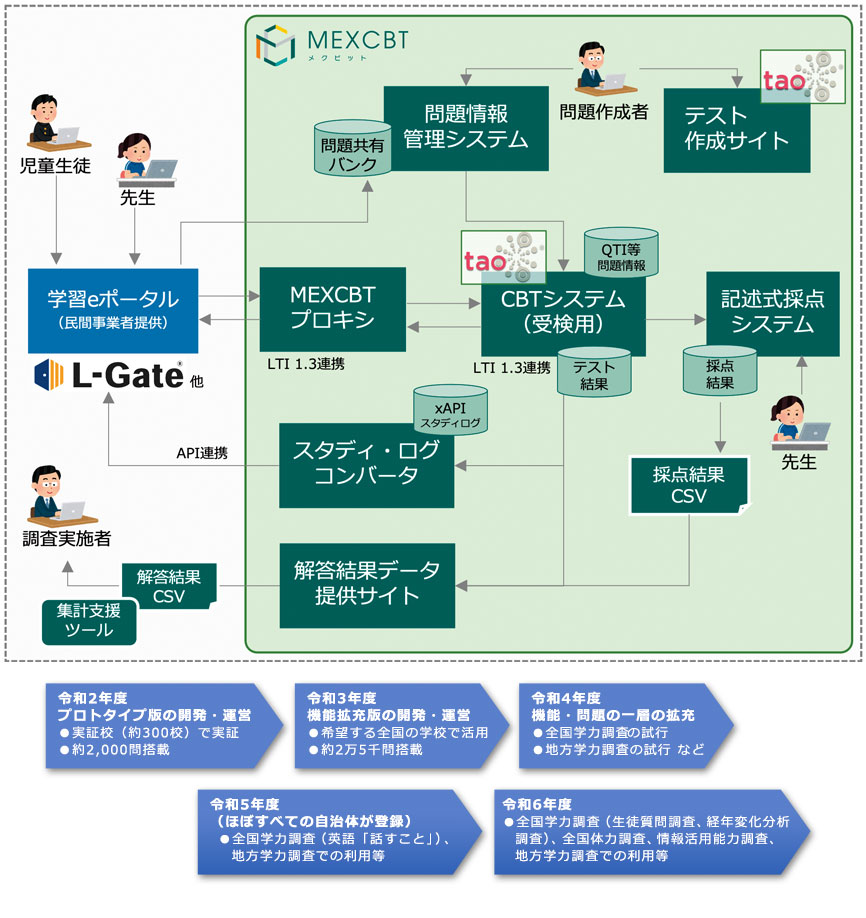

MEXCBT(メクビット)は、児童生徒や先生がコンピュータを用いてオンラインでアセスメントや学習を行うCBT(Computer Based Testing)システムで、全国の公立小学校の90%以上、公立中学校のほぼ100%が利用登録しています。(令和6年11月時点)全国学力・学習状況調査(生徒質問調査100万人、経年変化分析調査14万人)や、全国体力調査(100万人)、少人数学級効果検証調査(53万人)、情報活用能力調査(1.5万人)、地方自治体の独自学力調査等で活用されています。内田洋行が事務局(幹事企業)を務めるコンソーシアムが開発し、受検番号入力、分冊対応等の機能拡充をしてきました。地方自治体の問題共有バンクとしての利用も開始され、さらなる活用が見込まれています。

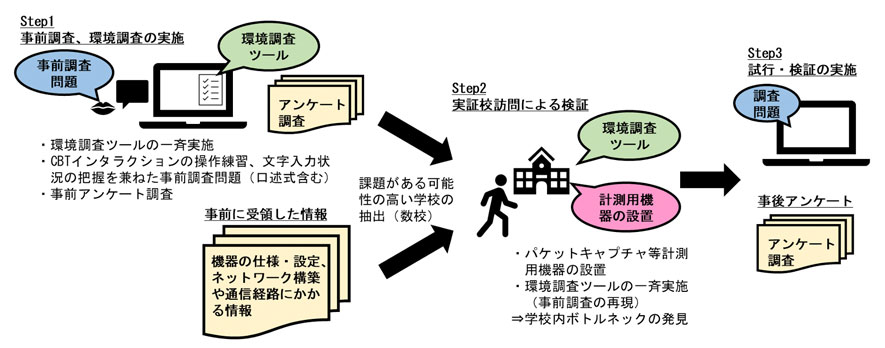

令和3~6年度は約10,000名(年により120~200校程度)の児童生徒を対象として、全国学力調査の過去問題等をCBTで実施しました。各学校のネットワークや端末の負荷状況を測定し、実施可能性や課題を抽出、検証しました。

- (1)ネットワーク・システムの検証

- ①ネットワーク環境・負荷

(ICT環境アセスメントの実施) - ②CBTシステムのサーバの負荷

- (2)実施体制の検証

- (3)問題の検証

- ①問題表示形式等による差異

- ②児童生徒の文字入力

- ③配慮版の在り方

- (4)項目反応理論(IRT)分析による結果帳票の検証

- (5)AIによる自動採点の検証

- (6)児童生徒質問調査の方法・項目の検証

平成31年度の「全国的な学力調査におけるICTの活用に関する調査研究」では、国内外のCBTに関する先行事例調査と、3自治体の小学校6校におけるCBT試行調査を行いました。

8校・約800人を対象に試行調査を行い、高等学校の生徒の学習成果や課題について確認するとともに、CBT方式に適した試験問題の作成や解答方法について調査研究を行いました。

- ①ネットワーク環境

- ②ネットワークの負荷

- ③CBTシステムのサーバの負荷

USBメモリを活用した調査の流れ

全国学力調査をCBTで実施する際の問題作成について、CBTならではの特長やオーサリングにおける課題、留意事項を整理しました。また、異なるパターンで作成した問題間の正答率やアンケート・ヒアリング調査の結果を通じて、CBTでの実施における成果や課題を抽出分析しました。

また、特別な配慮を必要とする児童生徒向けの問題作成時の検討課題を整理しました。

作成したCBTの問題(例)

近年注目されているCBT・IRTを活用した学力調査の設計・実施・運用も行っています。

| 埼玉県※IRT分析あり | |

|---|---|

| 対象 | 約1070校の小学4年生~中学3年生28万人 |

| 実施時期 | 5月 |

| 実施内容 | 国語、算数・数学(小4~小6、中1) 国語、数学、英語(中2~中3) 児童生徒に対する質問調査(小4 ~中3) 学校および市町村教育委員会への質問調査 |

| 結果帳票 | 解答状況に関するデータ 質問調査集計データ 個人結果票

|

| 千葉県 | |

|---|---|

| 対象 | 約960校の小学3年生~中学2年生26万人 |

| 実施時期 | 1月 |

| 実施内容 | 千葉県が独自に定めた「実践モデル」を基に作成された問題 児童・生徒アンケート 文字入力テスト |

| 結果帳票 | 学年別集計結果 児童・生徒アンケート結果 個人票

|

| 京都府※IRT分析あり | |

|---|---|

| 対象 | 約300校の小学4年生~中学3年生6万人 |

| 実施時期 | 5月 |

| 実施内容 | 国語、算数・数学(小4~小6、中1) 国語、数学、英語(中2~中3) 児童生徒に対する質問調査(小4 ~中3) |

| 結果帳票 | 府、市町村、学校ごとの学力と経年変化 児童生徒質問調査の回答結果 個人結果票

|

| IRTとは? | |

|---|---|

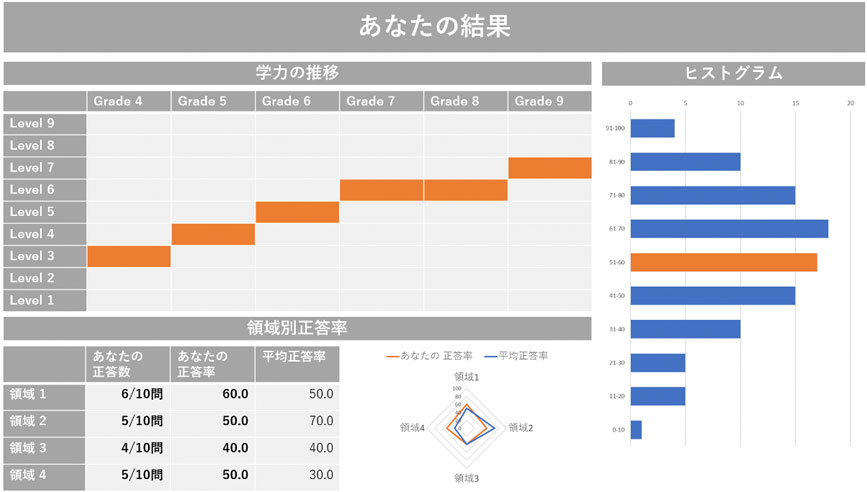

| IRT(Item Response Theory:項目反応理論)とは、正答率や合計点に基づく従来の評価方法の限界点を解決する新しいテストの評価方法です。その大きな特徴は、問題の難しさによらない受験者の能力を推定することで、異なるテスト間のスコアを比較可能にする点にあります。 この理論を活用することにより、学年が上がりテストの問題が変わっても、それらの結果を比較することが可能になり、児童生徒一人ひとりの「学力の伸び」をより丁寧に評価することができます。 |

|

個人結果票イメージ

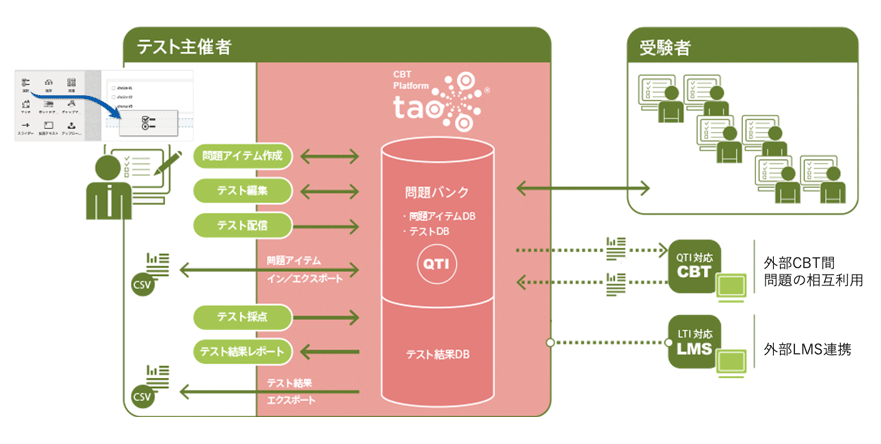

CBTプラットフォーム TAO™〈タオ〉とは?

これらの調査は全てCBTプラットフォーム「TAO™」(開発元:ルクセンブルク OAT社※)を活用しています。

ブラウザだけで使え、国際標準規格に準拠している、同時受験者20万人規模の実績のあるCBTプラットフォームです。

※OAT社(Open Assessment Technologies S.A.)

- OECD PISA 、PIAAC、全国学力・学習状況調査等での大規模実績

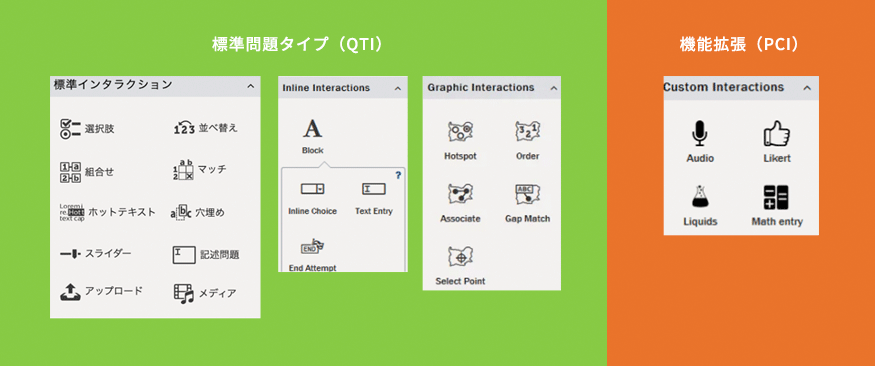

- 流通性の高いQTI形式の問題・テスト

- QTI(Question &Test Interoperability)2.2対応

- 作成した問題やテストはQTI対応の他システムでも利用可能

- Moodleなど外部LMSとのシームレス連携

- LTI(Learning Tools Interoperability)1.1対応

- 他システムからテスト機能を呼び出し可能

- 直感的な操作で簡単に問題・テストの作成

- 導入時間短縮や投資抑制を実現するオープンソース

※1. QTI(Question & Test Interoperability):米国のコンソーシアムIMSが推進する問題とテストの相互互換を可能とする標準規格。

※2. LTI(Learning Tools Interoperability):米国のコンソーシアムIMSが推進する学習支援ツール間の相互運用性を保証する標準規格。

開発元:OAT社