共同研究

教育に関する様々な先進的なテーマについて、大学等の研究機関と共同研究、寄付研究を行っています。

事例

- 北海道教育大学「先端のICT環境活用についての包括連携協定」(2020~)

- 上越教育大学「教育データの利活用など、教員養成の高度化に向けた包括的事業連携協定」(2023~)

- 東京学芸大学「先進的な指導方法や学習空間などに関する包括的事業連携協定」(2024~)

- 大阪教育大学「令和の日本型学校教育を担う教師育成に向けた包括連携協定」(2025~)

- 宮城教育大学「情報活用能力育成に向けた包括連携協定」(2021~)

※「情報活用能力の育成・調査」のページに記載 - 東北大学「初等中等教育におけるラーニングアナリティクス」(2021~2022)

- 東北大学「新学習指導要領で育成を目指す資質・能力の具体化と指導方法等に関する研究」(2016~2018)

※「情報活用能力の育成・調査」のページに記載 - 東京大学「GIGAスクール下の学習環境に関する調査研究」(2021~2022)

- 東京学芸大学「教育DXにおけるICT活用に関する研究」(2021)

- 北海道教育大学「先端のICT環境活用についての包括連携協定」(2020~)

- 上越教育大学「教育データの利活用など、教員養成の高度化に向けた包括的事業連携協定」(2023~)

- 東京学芸大学「先進的な指導方法や学習空間などに関する包括的事業連携協定」(2024~)

- 大阪教育大学「令和の日本型学校教育を担う教師育成に向けた包括連携協定」(2025~)

- 宮城教育大学「情報活用能力育成に向けた包括連携協定」(2021~)

※「情報活用能力の育成・調査」のページに記載 - 東北大学「初等中等教育におけるラーニングアナリティクス」(2021~2022)

- 東北大学「新学習指導要領で育成を目指す資質・能力の具体化と指導方法等に関する研究」(2016~2018)

※「情報活用能力の育成・調査」のページに記載 - 東京大学「GIGAスクール下の学習環境に関する調査研究」(2021~2022)

- 東京学芸大学「教育DXにおけるICT活用に関する研究」(2021)

- 慶應義塾大学「先端的な認知科学と教育実践に関する研究:ABLEプロジェクト」(2012~2024)

- 横浜国立大学「アクティブラーニング推進時代に対応したミドルリーダー・管理職に関する調査とサーベイフィードバックによる研修の開発(Ⅰ期・2016~2017)

※「教員研修」のページに記載 - 横浜国立大学「エビデンスに基づくカリキュラム・マネジメントと学校改善のための調査研究」(II期・2018~2021)

※「教員研修」のページに記載 - 教育環境デザイン研究所「子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS(ラーニング・サイエンス) Roomの開発」(2019~2022)「次の授業改善につながる学びの見とりの支援~ICTとコミュニティで支えるFuture LS Room~(2023~)」

- 東京財団政策研究所「教師の学びの意欲を喚起するための実践研究」(2022)

※「教員研修」のページに記載 - 学研ホールディングス「初等中等教育でのアクティブ・ラーニングに関する調査研究」(2015~2017)

- 玉川大学「UTプロジェクト」(2009~2015)

- メディア教育開発センター「UNIQUEプロジェクト」(2006~2008)

- 慶應義塾大学「先端的な認知科学と教育実践に関する研究:ABLEプロジェクト」(2012~2024)

- 横浜国立大学「アクティブラーニング推進時代に対応したミドルリーダー・管理職に関する調査とサーベイフィードバックによる研修の開発(Ⅰ期・2016?2017)

※「教員研修」のページに記載 - 横浜国立大学「エビデンスに基づくカリキュラム・マネジメントと学校改善のための調査研究」(II期・2018~2021)

※「教員研修」のページに記載 - 教育環境デザイン研究所「子どもの学びの見とりと授業デザインを支えるFuture LS(ラーニング・サイエンス) Roomの開発」(2019~2022)「次の授業改善につながる学びの見とりの支援~ICTとコミュニティで支えるFuture LS Room~(2023~)」

- 東京財団政策研究所「教師の学びの意欲を喚起するための実践研究」(2022)

※「教員研修」のページに記載 - 学研ホールディングス「初等中等教育でのアクティブ・ラーニングに関する調査研究」(2015~2017)

- 玉川大学「UTプロジェクト」(2009~2015)

- メディア教育開発センター「UNIQUEプロジェクト」(2006~2008)

概要紹介

Society5.0時代の学びに向けて、仮想と現実を組み合わせたハイブリッド型授業の高度化や、次世代における子どもの学びの質向上を目指すことを目的として、遠隔教育の推進やタブレット端末の有効活用等の様々な共同実践実証を行います。

左から北海道教育大学 蛇穴治夫学長と内田洋行 大久保昇社長

Society5.0時代を担う児童・生徒の能力開発に向けた、生成AI等の新しい技術を取り入れた教育方法や教育データの利活用、教育・学習システムの開発等の共同研究を行います。

左から内田洋行 大久保昇社長と上越教育大学 林泰成学長

左から内田洋行 大久保昇社長と上越教育大学 林泰成学長

1人1台端末を自由に使いながら、多様な学習活動に対応できる拡張性と、全国の学校に低コストで導入可能な学習空間のモデルの検証、国際的な教育機関との連携等を推進していきます。

左から内田洋行 教育総合研究所 次長 志儀 孝典、学びのコンテンツ&プロダクト企画部 部長 青木 栄太、執行役員 教育総合研究所所長 伊藤 博康、代表取締役社長 大久保 昇、東京学芸大学 学長 國分 充、教育インキュベーション推進機構 准教授 荻上 健太郎

左から内田洋行 教育総合研究所 次長 志儀 孝典、学びのコンテンツ&プロダクト企画部 部長 青木 栄太、執行役員 教育総合研究所所長 伊藤 博康、代表取締役社長 大久保 昇、東京学芸大学 学長 國分 充、教育インキュベーション推進機構 准教授 荻上 健太郎

急激に変化する社会で起きる諸課題に対して、課題解決を主体的に担うことのできる人材を養成することを目的として、教育データやICTを活用した授業づくり、仮想デスクトップ環境を用いた未来型教室の整備や、模擬授業や就職面接演習の映像記録の活用等を行います。

左から 大久保 昇社長と大阪教育大学 岡本 幾子学長

左から 大久保 昇社長と大阪教育大学 岡本 幾子学長

1人1台端末の活用により、学習ログ(学習に関する行動の記録)の活用が進んでいます。

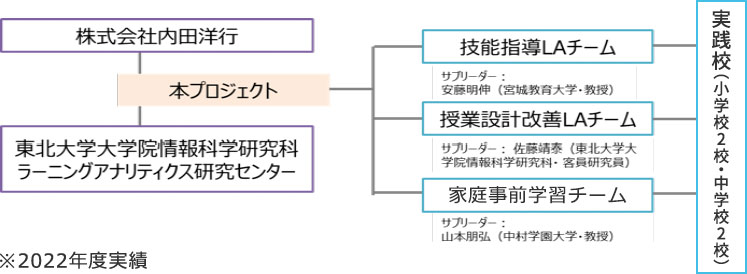

本共同研究プロジェクトでは、小・中学校での学習活動から得られた様々なログをもとに、授業設計・改善における効果的なログ活用について、学習ログの記録・分析ツール(LEAFシステム)を用いた研究を行っています。

児童生徒がPDF教材にマーカーを引くなどの学習活動から得られた様々なログをもとに、教員がどのように授業を展開・改善していくのか、学習ログの記録・分析ツール(LEAFシステム)を用いた研究を行いました。

研究代表者

研究代表者堀田 龍也

東北大学大学院

情報科学研究科 教授

仙台白百合学園小学校 国語の授業での活用

GIGAスクール構想による一人一台端末が整備された今、その環境をいかに活用していくかが教育現場における重要なテーマの一つです。

本共同研究プロジェクトでは、川崎市立小学校をフィールドとして、どのような教員がICTを活用しているのか、どのような相互作用を通じてICT活用が行われるようになるのかについて調査・研究を行いました。

共同研究者

共同研究者山内 祐平

東京大学大学院情報学環 教授

共同研究者

共同研究者山本 良太

東京大学大学院情報学環 特任助教

ポストGIGAスクールにおける課題(環境整備後の具体的なICT環境の活用方法、そのために必要なサービス・支援等)を、体系的に整理しました。これまでのICT活用からGIGAスクールでのICT活用について、今後の方向性を具体的に例示することを目的とした動画「GIGAスクール時代の学びのデザイン」~教育DXが到来した学びの場とは~を作成しました。

研究代表者

研究代表者高橋 純

東京学芸大学 准教授

ABLE -Agents for Bridging Learning research and Educational practice では、認知科学を中心にさまざまな領域の研究者、教育実践を日々行っている人々、 社会変革の担い手となるべく強い思いを抱いている人々とをつなぎ、新たな知の創造を研究しています。

研究会や体験ライブを通じて、教育実践と認知科学をつなぎ、探究的な学びの形を具現化し、普及するための研究活動を行っています。

研究代表者

研究代表者今井 むつみ

慶應義塾大学環境情報学部 教授

学びのデザインと評価を行う学習科学の視点から、児童生徒の学びのプロセス(学習過程)に着目し、1人1人の学びを深めるための授業研究を行っています。「知識構成型ジグソー法」を軸に、独自開発したビデオ・音声レコーダーから収集したデータに基づいて授業デザイン仮説を見直し、改善する実践を通して、ICTを効果的に活用した授業研究環境のモデル化を目指しています。

2023年8月には東京、大阪でワークショップを開催しました。

共同研究者

共同研究者白水 始

教育環境デザイン研究所 理事/国立教育政策研究所 総括研究官

共同研究者

共同研究者飯窪 真也

教育環境デザイン研究所 CoREFプロジェクト推進部門 主任研究員

共同研究者

共同研究者齊藤 萌木

教育環境デザイン研究所 CoREFプロジェクト推進部門 研究員/共立女子大学 全学教育推進機構 専任講師

内田洋行教育総合研究所と学研教育総合研究所は、次期学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善に資する学習環境や指導法について、調査研究を進めてきました。

「主体的・対話的で深い学び」に関連する学習活動の実施状況や使用されている教材・教具、実施の課題を整理する中で、「主体的・対話的で深い学び」の実現によって育成しようとする「思考力・判断力・表現力」の概念を具体化する議論を重ね、「思考力・判断力・表現力」を構成する能力のタキソノミー(分類体系)を開発いたしました。

教授用コンテンツ、ICT機器をはじめとするハードウェア、教室環境、およびそれらを活用した教授方法等、学校現場にとって価値あるツールの開発や、わかる・できる授業を支援するための総合的な調査・研究・開発を行いました。

研究代表者:堀田龍也(当時、玉川大学教職大学院 教授)

論 文

- 公立小学校への1人1台分の情報端末を備えた授業環境の導入初期のケーススタディ

- 公立小学校への1人1台環境導入初期の課題想定

- 児童生徒一人1台PCを前提とした学習環境に関する観察調査

- 指導者用デジタル教科書から教育用コンテンツへの動的リンク機構の評価

- 小学校の授業で必要とされる電子黒板と指導者用デジタル教科書の機能

- 指導者用デジタル教科書と電子黒板を活用した社会科授業の分析

- 普通教室における大型提示装置の適正な配置と見やすさに関する検討

- 教員のICTの活用頻度及びICT活用に関する意識の分析

- 小学校の普通教室における適正な大型提示装置の配置に関する検討

- 普通教室のICT環境整備と活用頻度及び教員の意識に関する調査の分析

- 教員による指導者用デジタル教科書の活用の分析

- 普通教室のICT環境整備及び活用に関する全国調査の分析

- 普通教室のICTが活用されるまでの過程に関する事例研究

- 普通教室のICT環境整備及び活用に関する全国調査

- 普通教室へのICT環境の常設による効果

- 日本国内における電子黒板製品の機能要件の調査

- 電子黒板の機能標準化に関する検討-日本国内への普及の系譜から-

- 普通教室における日常的なICT活用を支えるための教室環境の構築および活用の特徴

- 普通教室における日常的なICT活用を支えるための教室環境の構築および評価

IT活用による教育の高度化、従来業務の改善、学習環境の設計などのトータルな問題解決を支援するための調査・研究・開発を行いました。

研究代表者:堀田龍也(当時、独立行政法人メディア教育開発センター 研究開発部 准教授)

論 文

- 普通教室のICT環境における日英比較からの日本型モデルの検討

- 教科書準拠の提示用デジタルコンテンツの開発

- 算数指導におけるプロジェクタ活用の現状と理想の教室環境に関する調査

- 教科書準拠の提示用デジタルコンテンツを利用した授業の特徴

- 普通教室のICT環境における日本型モデルの検討

- 1普通教室あたりのプロジェクタ配備台数とプロジェクタ活用授業数

- 教科書準拠の提示用コンテンツを活用した授業実践と評価

- 教室のICT環境と算数における学習指導での活用に関する調査

- 公立小中学校教員の実物投影機等の利用に関する調査

- 教科書準拠の提示用コンテンツの開発と授業実践

- 教員にWeb上の情報をリコメンドする機能を搭載した教育情報配信システムの開発と評価

- International Perspectives: a Comparison of the ICT Environment in Japanese and British Classrooms

- 公立小中学校教員を対象としたプロジェクタ等の活用頻度と理想の教室環境

- 公立小中学校における電子提示装置等の利用の現状と理想の環境に関する調査

- 英国の教育におけるICTの普及の背景

- Teacher‘s Desktop:教員にとって有用なWeb情報の所在を配信するシステム

- 教員の校務におけるPCの利用と負担感に対する校種による違い

- Teacher's Desktop: A System for Distributing the Location of Useful Information on the Web for School Teachers

- A Survey on School Work with Computers and Collecting Information on Education for Teachers in Japan

- 教員に役立つWeb上に存在する情報の所在を配信するシステムの開発と評価

- インターネットによる教育情報の配信に興味を持つ教員の情報収集の特性

- 教室のICT環境に関する日英比較

- A survey on computer environment and school work with computer for teachers at public elementary and junior high schools in Japan

- 公立小中学校の教員によるWeb上の校務情報の収集に関する調査

- 教員が必要とするWeb上の情報の所在を配信するシステムの開発

- 教員用に公的に配布されているコンピュータの割合と校務負担感に関する調査

- 教員に必要なWeb情報を配信するシステムの開発

- 公立小・中学校における校務へのコンピュータ利用に関する調査

- 公立小・中学校における教員の校務への負担感とコンピュータの利用に関する調査

- 教員に必要な情報を配信するためのWeb情報の選定