情報活用能力の育成・調査

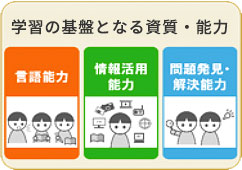

情報活用能力は、学習指導要領に、言語能力、問題発見・解決能力と並び「学習の基盤となる資質・能力」として位置付けられるとともに、各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点で育成するものと定義されています。

情報活用能力の体系表例の整理や、情報活用能力調査の問題開発~実施~結果分析、プログラミング教育のコンサルティング等を行っています。

事例

- 情報活用能力調査(小中)(2012~2014)

- 情報活用能力調査(小中高)(2017~2025)

- 情報教育の推進等に関する調査研究(2016~2019)

- 情報活用能力調査(小中)(2012~2014)

- 情報活用能力調査(小中高)(2017~2025)

- 情報教育の推進等に関する調査研究(2016~2019)

- 神奈川県立神奈川総合産業高等学校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業支援(2010~2011)

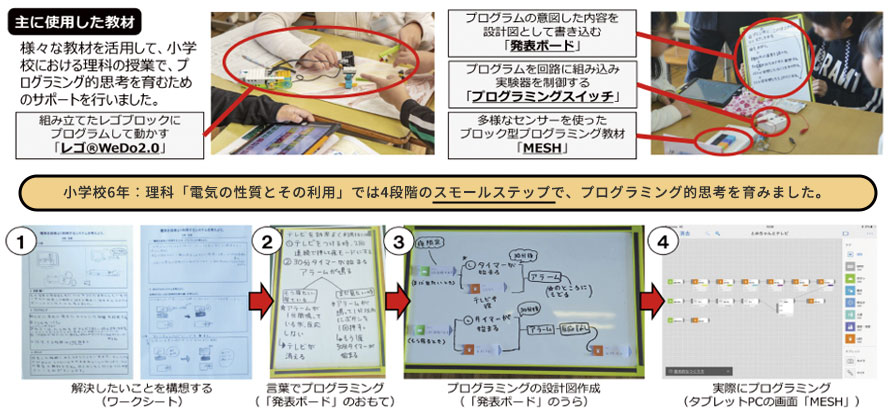

- 茨城県「小学校プログラミング教育推進事業」(2018)

- 情報教育コンサルティング

- 神奈川県立神奈川総合産業高等学校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業支援(2010~2011)

- 茨城県「小学校プログラミング教育推進事業」(2018)

- 情報教育コンサルティング

概要紹介

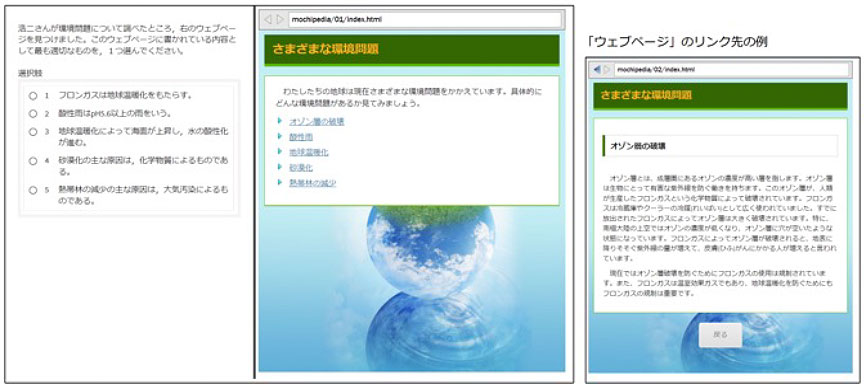

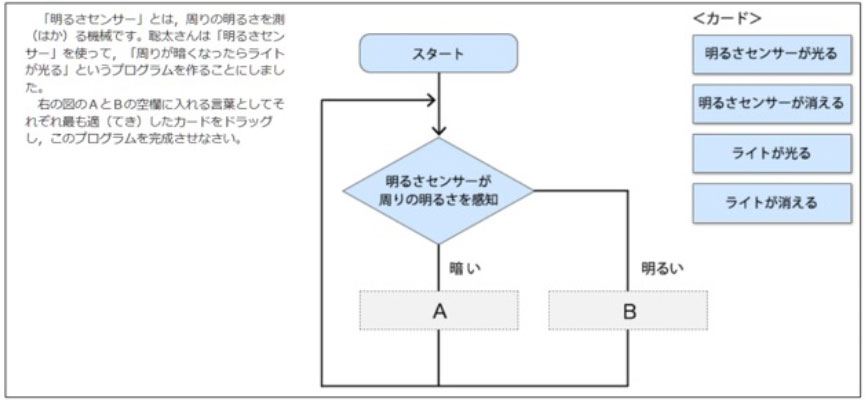

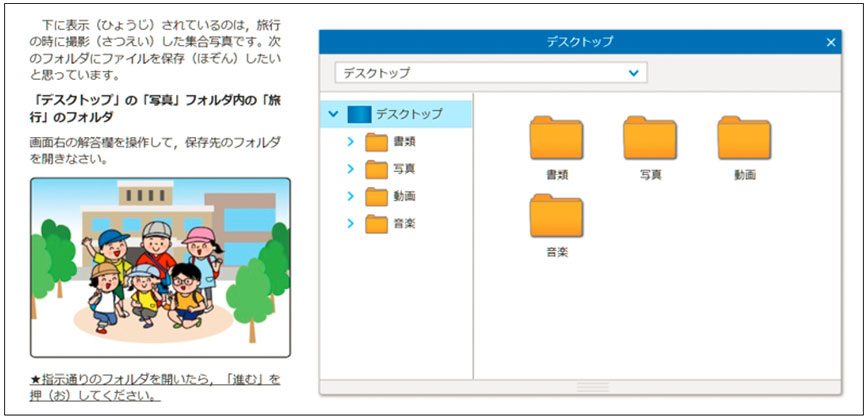

全国の小学校、中学校、高等学校等を対象に、情報活用能力調査をCBTで実施しました。小学校、中学校、高等学校の全校種に共通した問題(138問)と発達段階に合わせて中・高等学校のみを対象とした問題(38問)を開発し、児童生徒ごとに異なる問題セットで出題しました。

調査結果は、IRT(Item Response Theory、項目反応理論)で分析し、小学校から高等学校までを同一尺度で得点化し、9つのレベルに分類しました。

また、キーボードによる1分間あたりの文字入力数の調査も合わせて行いました。

【1回目】

実施時期:2022(令和4)年1月から2月

受検者数:国公私立の小学校、中学校、高等学校等 479校・14,219人(各校1学級を無作為抽出)

【2回目】

実施時期:2025(令和7)年1月から2月※結果は分析中

開発した問題例

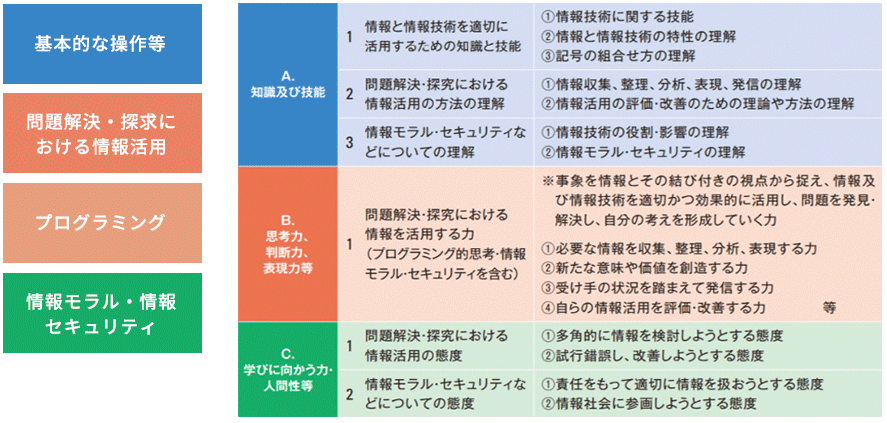

小学校入学段階から高等学校卒業段階までの児童生徒に育む情報活用能力を体系的に整理しました。

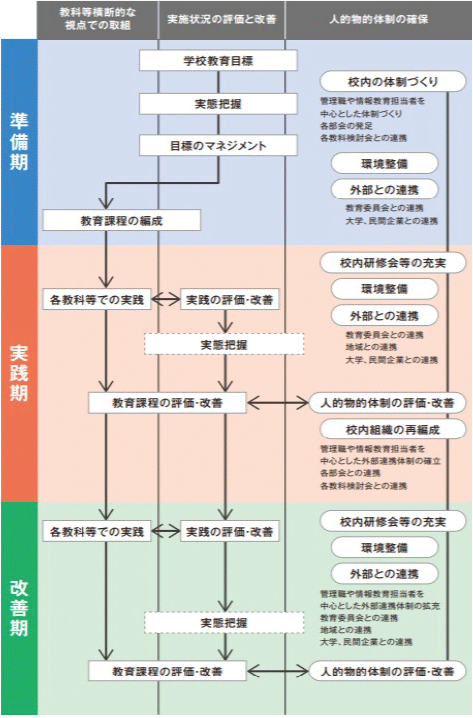

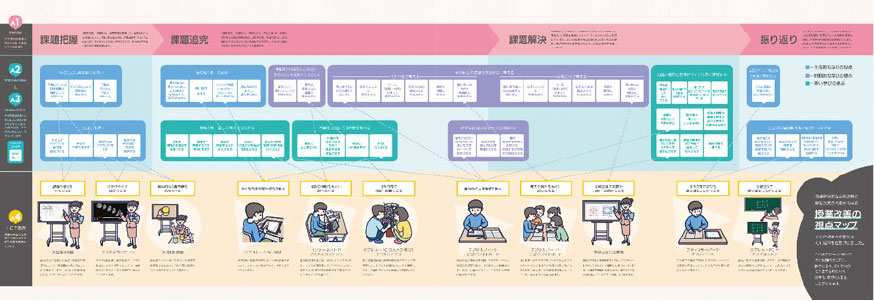

また、教科等横断的な情報活用能力の育成に係るカリキュラム・マネジメントの在り方について調査研究を実施し、事例集を作成しました。

情報活用能力の分類整理と想定される学習内容

情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントモデル

2020年度からの全面実施に向けて、主に研究の重点校の4~6年生の理科の授業を対象に教員研修、授業支援、教材開発、指導計画作成等の授業づくりサポートを実施しました。

埼玉県「情報活用能力育成推進事業」の研究校である「飯能市立奥武蔵小学校」へ、年間を通じた情報活用能力の育成に関する指導・助言を行いました。

- 講義/講演

- 授業参観

- 目標リスト作成に関する助言

- 年間指導計画作成に関する助言 等

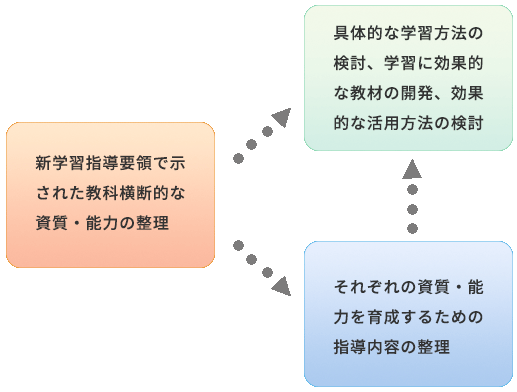

新学習指導要領で示された育成すべき資質・能力の整理と、それに必要な指導内容や学習方法等の検討を行い、成果をリーフレットにまとめました。

堀田 龍也

堀田 龍也東北大学大学院

情報科学研究科 教授

論 文

- 情報活用能力の育成に係る校内指標の作成に関する調査 : 小学校2校に対するインタビュー調査から

- 新学習指導要領で想定される学習過程に対応させた教授行動の分類とICT活用の対応付けの試み