SmartOfficeNavigator 導入事例

オリンパス株式会社 様

左:オリンパス株式会社 ITインフラストラクチャ マネージャ (O3プロジェクト ICTタスクフォース リーダー) 八巻 透 様

本社統合移転を契機に最新ICTインフラを導入、新しい働き方の実現に向けて、データ活用によるオフィス構築を推進

| 業種 | 精密機械器具の製造販売 |

|---|---|

| 主な導入効果 | 脱サイロ化/コラボレーションの加速/働き方改革/生産性の向上/施設利用の効率化/社内コミュニケーションの円滑化/エンゲージメントの向上 |

| 導入システム |

SmartOfficeNavigator(スマートオフィスナビゲーター) SmartRooms(スマートルームズ) RoomSense(ルームセンス) |

| 導入機器 |

Surface Hub 2S(サーフェス ハブ) その他会議設備(モニタ、カメラマイクスピーカー一体型システム、シーリングマイクロフォン 等) |

創業から100余年という歴史を誇る精密機械メーカーのオリンパス様。現在は、病変の早期発見、診断、治療に役立つ最適なソリューション・サービスの提供を通じ、世界をリードする「グローバルメドテックカンパニー」を目指しています。

その同社では、2024年4月より本社機能を八王子事業場 技術開発センター 石川へ統合移転し、在籍規模約6500名となる「グローバル本社」での新しい働き方を実現するプロジェクトにおいて最新ICTインフラを導入。「SmartOfficeNavigator」(2023年4月より運用開始)をプラットフォームとするデータ活用を通じ、脱サイロ化に取り組み、多様な社員が自律的に働けるオープンなオフィス環境の構築とアジャイル的な運用を目指しています。

課題&導入効果

- 課題

-

- 対面コミュニケーションを活発化して部門間の脱サイロ化を図りたい

- これまで現地主体でビジネスを展開し、また地域間や部門間が競い合うことでグローバルに成長してきたが、「リーディングメドテックカンパニー」を目指すために、グローバル統率の要となる日本において部門間の脱サイロ化を最優先の課題として取り組んだ。

- 導入効果

-

- オフィスエリアデータのインテグレーションにより部門を跨いだ交流状況を把握し、脱サイロ化を推進

- SmartOfficeNavigator に集約された位置情報や社員の属性情報などの各種データを基に、部門を跨ぐメンバーの交流、エリア稼働率も把握可能となり、対面コミュニケーションや部門間の交流がより促進されるようデータを基にしたオフィス改善や運用が可能に。

- 課題

-

- オフィス設備の利用における付帯業務や手間を減らしたい

- 会議室予約、会議前の準備などの付帯業務が多く、R&D部門ではエンジニア一人当たりの業務のなかで付帯業務が占める割合も高かった。会議室は予約されても実際には使用されていないケースも多くあり、設備の有効活用や社員の生産性、業務効率の観点で課題が多かった。

- 導入効果

-

- 会議室の利用状況や各種ワークブース、共有設備の空き状況を可視化・情報を集約し、社員は本来の業務に専念

- 会議室の利用状況、各種ワークブースや共有設備の空き状況が情報収集され、その場のモニタやライトで可視化された他、SmartOfficeNavigator のインタフェース上で統合して表示することで、社員が各オフィス設備の利用状況の確認から会議室の検索・予約までシームレスに行え、「探す」時間が短縮できた。生産性向上ともに、従業員エンゲージメントの向上にも寄与。

導入の背景

経営と事業機能を集約した「グローバル本社」

サイロ化の解消を目指す

――まずは、グローバル本社となる八王子事業場 技術開発センター 石川の概要、および移転の狙いをお聞かせください。

当社では、多様な従業員が時間や場所にとらわれず、自律したプロとして職務ができる新しい働き方の整備を進めています。本社移転はその一環で、1963年よりR&D拠点となっている八王子事業場に新宿の本社機能を統合し、経営機能と営業・マーケティング・開発・製造を含む全ての事業機能を集約した「グローバル本社」へ生まれ変わります。

現在、当社の売上の約86%を海外が占めており、これまで現地主体でビジネスを展開し、リージョン同士の競い合いで成長してきました。一方、それがサイロ化の要因にもなっていて、脱サイロ化は地域間だけでなく、グローバル統率の要となる日本の機能・部門間でも最優先の課題でした。コロナ禍でハイブリッドな働き方が一般化し、一体感の欠如が強まる傾向の中で、本社機能と事業が一体となってリーディングメドテックカンパニーを目指す、そこには「医療機器メーカーの従業員として、技術や製品やビジネスが新たに生まれ、開発されている現場でメドテックカンパニーを感じて仕事をする、ビジネス側も本社機能がどのように事業をサポートして自分たちの仕事が成り立っているのかを感じて仕事をする、そして 私たちの存在意義である『世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現』を共にめざす。」本社機能の移転統合にはそういう健やかな企業文化の醸成を目指す経営の想いがあります。

現在、当社の売上の約86%を海外が占めており、これまで現地主体でビジネスを展開し、リージョン同士の競い合いで成長してきました。一方、それがサイロ化の要因にもなっていて、脱サイロ化は地域間だけでなく、グローバル統率の要となる日本の機能・部門間でも最優先の課題でした。コロナ禍でハイブリッドな働き方が一般化し、一体感の欠如が強まる傾向の中で、本社機能と事業が一体となってリーディングメドテックカンパニーを目指す、そこには「医療機器メーカーの従業員として、技術や製品やビジネスが新たに生まれ、開発されている現場でメドテックカンパニーを感じて仕事をする、ビジネス側も本社機能がどのように事業をサポートして自分たちの仕事が成り立っているのかを感じて仕事をする、そして 私たちの存在意義である『世界の人々の健康と安心、心の豊かさの実現』を共にめざす。」本社機能の移転統合にはそういう健やかな企業文化の醸成を目指す経営の想いがあります。

田代氏

――本社移転と併せて実施される新たな働き方改革の方針と、その実現に向けて取り組む「O3(オーキューブ)プロジェクト」について教えてください。

改革の方針は「新しい働き方推進」と「最適なオフィス環境構築」の2軸が基本です。「新しい働き方推進」では、対面とオンラインによるコミュニケーション双方の利点を組み合わせたハイブリッドワークが中核となります。出社はABW(Activity Based Working)の考え方に基づいて各人やチームが自律的に判断します。部門機能によって異なりますが、現在の出社比率は30-35%です。オフィスで働くことがより生産性や創造性を高めるという実感がないと、出社してもらえないため「最適なオフィス環境構築」では、出社する多様な目的に応じた最適なオフィス設備やレイアウト再編など、2028年度末に向けて7フェーズで新本社のリノベーションを進めています。

私がオーナーを務めるO3プロジェクトは、当初はコロナ禍にボトムアップで立ち上がったプロジェクトですが、現在100名を超えるメンバーが組織横断的に参加しています。オーナー、リーダー、その下に各ミッションを担うタスクフォースがあります。各部署との橋渡しを担う約60名のアンバサダーも任命しています。

私がオーナーを務めるO3プロジェクトは、当初はコロナ禍にボトムアップで立ち上がったプロジェクトですが、現在100名を超えるメンバーが組織横断的に参加しています。オーナー、リーダー、その下に各ミッションを担うタスクフォースがあります。各部署との橋渡しを担う約60名のアンバサダーも任命しています。

田代氏

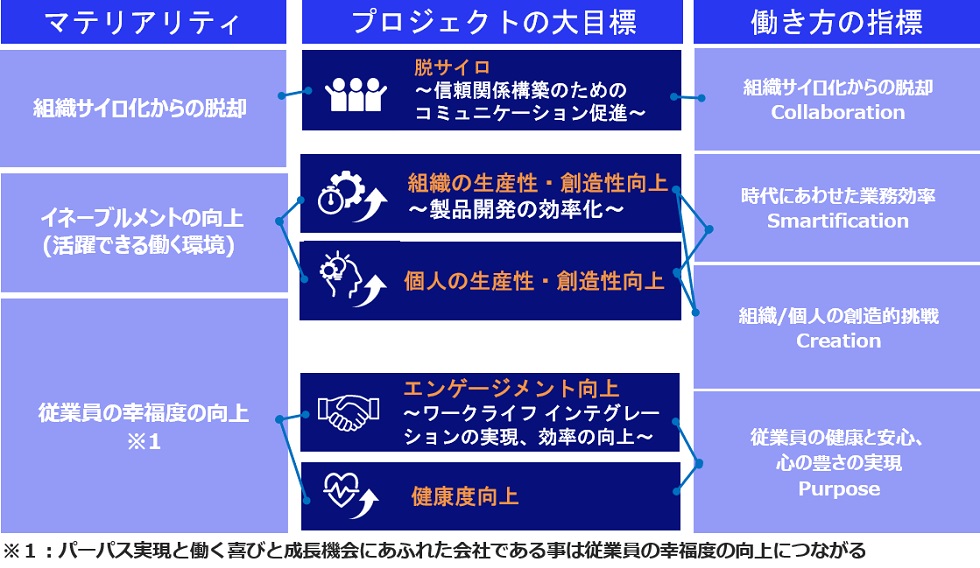

- 「オリンパスが目指す働き方改革のねらいと目標評価指数」―プロジェクトコンセプト「Open」(提供:オリンパス株式会社)

他参加メンバー:O3プロジェクト ICTタスクフォース(オリンパス株式会社 ITインフラストラクチャ 木之下 周平 様、鈴木 和博 様、オリンパスメディカルシステムズ株式会社 R&D DDインフラストラクチャ 笹木 良一 様)

選定のポイント

「SmartOfficeNavigator」は各機能を統合的に使用できる唯一の製品

社員の働き方の把握に不可欠なデータハブ

――「新しい働き方推進」のための最適な働く場の実現に向けて、ICTインフラが担う役割の重要性をどのようにお考えでしょうか。

前述のように、経営層から、そして現場からも脱サイロ化を求められています。解決策の一つが、オフィスを徹底してオープンにすることで、その先に未来があると考えています。

従来部外者の立ち入りが禁じられていた技術開発ラボも、機密情報の管理をしつつ、HR(人事)など他部門のメンバーがモノづくりや技術開発を身近に感じられる場所で仕事ができるようオープンにする方針としました。ラボ同士も技術者が互いやっていることが分かり、興味を引けばそれをきっかけに対話が生まれ、お互いの知恵、知見の共有につながります。なお、役員室も役員室仕様の部屋を複数設置して共用とし、社長室も無くしました。

一方、オフィスがオープンになり、働く場所を社員一人一人が自律的に選ぶようになると、誰がどこで何をしているのか分からなくなり、生産性や効率化の妨げになります。そこを補うのがICTインフラの重要な役割です。

従来部外者の立ち入りが禁じられていた技術開発ラボも、機密情報の管理をしつつ、HR(人事)など他部門のメンバーがモノづくりや技術開発を身近に感じられる場所で仕事ができるようオープンにする方針としました。ラボ同士も技術者が互いやっていることが分かり、興味を引けばそれをきっかけに対話が生まれ、お互いの知恵、知見の共有につながります。なお、役員室も役員室仕様の部屋を複数設置して共用とし、社長室も無くしました。

一方、オフィスがオープンになり、働く場所を社員一人一人が自律的に選ぶようになると、誰がどこで何をしているのか分からなくなり、生産性や効率化の妨げになります。そこを補うのがICTインフラの重要な役割です。

田代氏

私がリーダーを務めるICTタスクフォースは、O3プロジェクトが目指す新しい働き方、場所を支えるICTのインフラ、アプリケーションの整備を担っています。掲げていた目標のうち、「従業員のエンゲージメントを向上」、「個人と組織の生産性をしっかり向上させていく」、「脱サイロ化によりコミュニケーションを活発にし、部門を跨いだコラボレーションにつなげていく」の3つの目標に対して、今回導入した「SmartOfficeNavigator」から得られるデータで検証を始めています。

八巻氏

――ICTインフラの整備に向けて、内田洋行の各ソリューションを採用したポイントをお聞かせください。

施設、会議室予約、サイネージなど、個々の機能は他社も提供しています。ただ、社員の所在確認ができるものはほとんどなく、しかも、「SmartOfficeNavigator」という共通プラットフォームで、会議室予約管理「SmartRooms」やオープンスペース管理「RoomSense」といった各機能を統合的に使用できる製品は他にはありません。他製品の組み合わせでも機能的に同じことができるかもしれませんが、内田洋行の製品ならインタフェースが共通になっています。さらにこのインタフェースが好評で、海外からの来客や初めて触れる方でも直感的に操作をすることが出来、一度覚えれば操作に戸惑いません。段階的な機能拡張も容易で、Microsoft 365 との親和性も高く、SSO(シングルサインオン)で利用できる点も便利です。運用面でも、トラブル時に異なるベンダー製品の組み合わせは対処が困難ですが、統合されているので工数が少なく対処できます。

八巻氏

- 各フロアに SmartOfficeNavigator のタッチ可能なサイネージを設置。会議室前には SmartRooms の部屋前端末が設置され入退室を管理、効率的な会議運用が可能に。

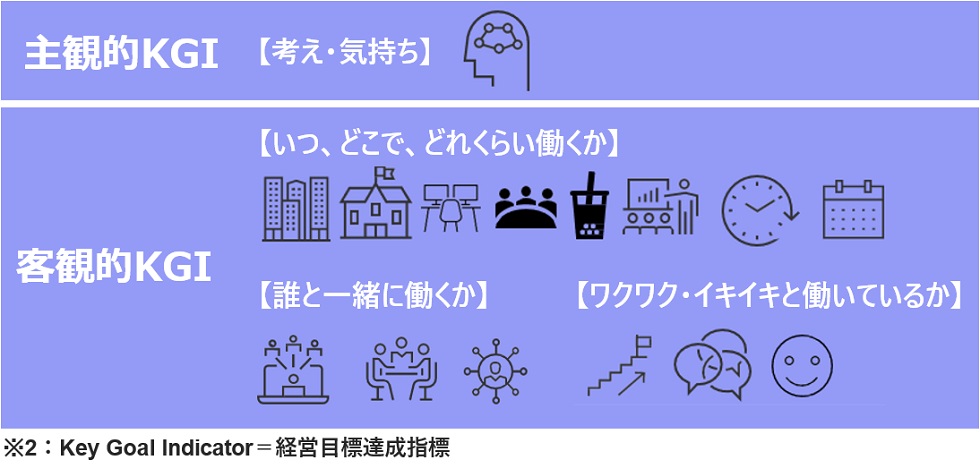

もう一つ重要なポイントは「SmartOfficeNavigator」が、社員の働き方を把握するためのデータハブになるという点です。オフィス環境を大きく変えたことで、出社した社員が、いつ、どこで、どれだけ、誰と働いているかの把握は重要なポイント。それをアンケートなどの主観的な調査だけではなく、KPI、KGIとして正確に測定する必要があります。私たちが実施した施策が本当に正しいのか、客観的に検証するためにもデータの裏付けが不可欠ですが、 そのデータハブとして「SmartOfficeNavigator」が有効でした。

田代氏

- SmartOfficeNavigatorのサイネージ画面。オフィス内の施設の利用状況や混雑状況がひとめで分かる。

- 画面をタッチして、スマートフォンでQRコードを読み込むことでその場で会議室を予約することも可能。

効果と展望

利用実態をデータで可視化、

オフィスをアジャイルに変え、脱サイロ化を図る

――R&D部門から改革をスタートされた理由を教えてください。

R&D部門では、エンジニアの業務時間のなかで、会議室予約、会議前の準備や実験の準備など共用設備の利用に関連する付帯業務の多さが課題でした。以前から会議室予約のDBはありましたが、予約されても実際には使用されていないケースも多くあり、空いている設備を探すためエンジニアが1時間近く無駄な時間を費やすこともありました。

田代氏

――導入後の効果はいかがですか。

会議室予約では、予約時間から一定時間が経過して入室がないと自動キャンセルする機能が役立っています。現在、自動キャンセル率は10-15%程度で、さらに、空き会議室を即座に利用できる「今すぐ利用」での予約が7.5%-10%です。現場からも会議室探しが容易になったと好評です。時には約半数もの予約が無駄になっていた以前と比較すると、会議室の効率的な利用に大きく貢献しています。各種設備の情報も分かるので、目的に合わせて最適な部屋を選択できます。

各種ワークブース、トイレの空き状況を光で知らせる「RoomSense」も便利ですね。トイレもコロナ禍以前は朝の出社時に個室の多くが満杯で探すのに一苦労でした。その時間も積み重なると大きな無駄になりますが、今は空き個室の場所が即座にわかります。

各種ワークブース、トイレの空き状況を光で知らせる「RoomSense」も便利ですね。トイレもコロナ禍以前は朝の出社時に個室の多くが満杯で探すのに一苦労でした。その時間も積み重なると大きな無駄になりますが、今は空き個室の場所が即座にわかります。

八巻氏

- オールユーザートイレのモニタには空き状況を表示。PCやスマホで事前把握が可能。その他のトイレもライトで空き状況を可視化、離れた位置からもひとめで分かる。

一方、ブース席は朝一で出社した人がWeb会議をした後、荷物を置いたまま別の仕事をするためにブースを出て、戻ってから別のWeb会議をするなどの占有が問題でした。その解消のため、実際の使用状況を把握したいと考えていますが、「RoomSense」を活用したブースの実利用時間の把握ができないかと考えています。そのデータを基に運用ルールに反映させるなど、使い方の改善に役立てたいと思います。

八巻氏

研究室などに一度割り当てたスペースも既得権益ではなく、プロジェクトや事業のプライオリティー変化に伴い、フレキシブルに変更できる必要があります。今は、どこの場所にどのくらい人がいるかが分かり、出社状況を曜日ごとに見ることもでき、プロジェクトに与えたラボのエリア稼働率が把握できます。実際、稼働率の低いエリアを確認すると、資材置き場になっていたことが判明しました。

田代氏

――今後のシステム利活用や施策、拡張などについてもお聞かせください。

オフィスは一度作って終わりではなく、アジャイルに変えていくものです。ファシリティをしつらえていく中で、これまで実際の使われ方の確認は目視しかありませんでしたが、SmartOfficeNavigator によって可視化・検証できるようになり、客観的なデータを活用しながらPDCAを回していくことが可能になりました。会議室のサイズも、実際の使われ方からすると、より小規模な部屋が多い方がよいなど、改善につなげていけると思います。

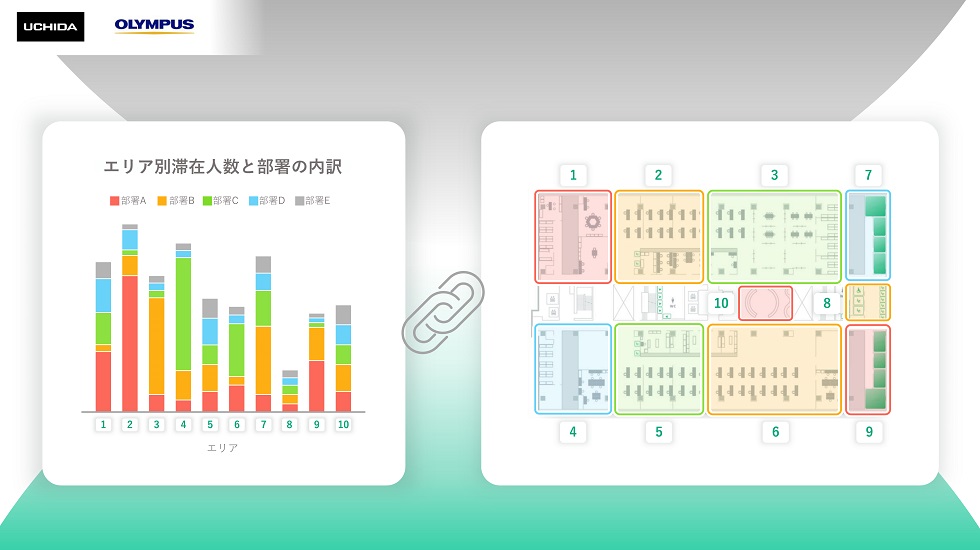

脱サイロ化という観点では、社員の属性情報から(個人を特定せず)ラボのどのエリアで、どの部門のメンバーがどれだけ混じっているのか把握できるので、部門間の連携、交流の進展が分かると期待しています。これらの成果を広げていくためにも、2028年度末まで続くリノベーションプロジェクトの中で、各棟へ水平展開していく方針です。

脱サイロ化という観点では、社員の属性情報から(個人を特定せず)ラボのどのエリアで、どの部門のメンバーがどれだけ混じっているのか把握できるので、部門間の連携、交流の進展が分かると期待しています。これらの成果を広げていくためにも、2028年度末まで続くリノベーションプロジェクトの中で、各棟へ水平展開していく方針です。

田代氏

- SmartOfficeNavigator からのデータを基に、エリアごとの組織交流状況を分析している。※画像はイメージ

(左図)棒グラフの長さでエリア滞在人数の多さや少なさを抽出。(右図)エリア内に滞在する部署数を抽出。

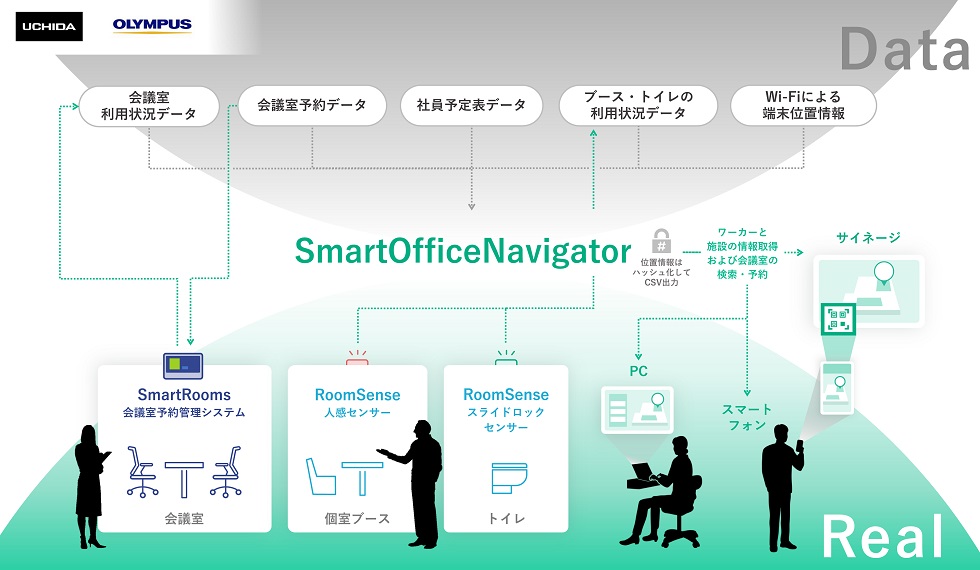

内田洋行の導入システムの全体イメージ

SmartOfficeNavigator をプラットフォームとしてシームレスなシステム連携

SmartRooms、RoomSense、Microsoft 365、Cisco Spaces などと連携し、多様なオフィス設備の利用状況を収集し SmartOfficeNavigator に集約するIoTインテグレーションを実現。ユーザーは統合されたサイネージ、PC、スマートフォンの共通したインタフェースで簡単に操作可能。

SmartOfficeNavigator 製品サイトはこちら

SmartOfficeNavigator 製品サイトはこちら

- SmartOfficeNavigator をプラットフォームとしシステム全体のイメージ。

オリンパスの新しい働き方を支援するソリューション

会議室運用の効率化

SmartRooms の導入によって、予約時間から一定時間が経過しても入室がないと自動キャンセルする機能が大いに効果を発揮。「自動キャンセル機能」と空き会議室を即座に利用できる「今すぐ利用」の活用で、会議室の効率的な利用が可能となっている。そのような利用履歴もデータとして収集し、今後のオフィスレイアウトに活用できる。グローバル本社における多様な国籍の社員に向けて英語モードで利用中。

SmartRooms 製品サイトはこちら

SmartRooms 製品サイトはこちら

ブースやトイレの空き状況をセンサーで把握

各種ブースには人感センサーを設置し、滞在者の有無で利用状況を把握。トイレに設置されたスライドロックセンサーからは個室の利用状況を把握可能。それらのセンサーによる空き状況は、その場のモニタやライトでひとめで分かるほか、RoomSense にデータとして集約され、稼働率の算出なども可能に。

RoomSense 製品サイトはこちら

RoomSense 製品サイトはこちら

ハイブリッドワーク時代の会議環境

対面とオンラインを組み合わせたハイブリッドなWeb会議や、コミュニケーションインフラ Microsoft 365 の Teams の機能を十分に活かすための会議環境を実現した。内田洋行のノウハウを生かし、機器の選定から人の目線や発声、音声の聞こえ方を考慮した最適な会議環境を実現。誰でも十分に活用できるようマニュアル作成までサポート。

オープンなエリアでは、フレキシブルなミーティングスタイルを実現する Surface Hub 2S を採用。クローズドな会議室では Jabra のカメラマイクスピーカー一体型システム、さらに大型のセミナールームでは Shure のシーリングマイクロフォンを採用することで、会議室の形態にあわせた多彩な会議環境を構築した。

オープンなエリアでは、フレキシブルなミーティングスタイルを実現する Surface Hub 2S を採用。クローズドな会議室では Jabra のカメラマイクスピーカー一体型システム、さらに大型のセミナールームでは Shure のシーリングマイクロフォンを採用することで、会議室の形態にあわせた多彩な会議環境を構築した。

- 移動が容易な Surface Hub 2S の導入でフレキシブルな会議スタイル。

- 最適な位置へのモニタ設置、カメラマイクスピーカー一体型システムの構築など、最適な会議室環境を実現。

- シーリングマイクロフォンで大会議室でも最適な会議室環境を実現。

オリンパス株式会社

| 代表者 | 取締役 代表執行役 社長兼CEO(最高経営責任者) シュテファン・カウフマン |

|---|---|

| 会社設立 | 1919年10月12日 |

| 資本金 | 1,246億円(2023年3月現在) |

| 事業内容 | 精密機械器具の製造販売 |

| 所在地 | 東京都新宿区 技術開発センター:東京都八王子市 |

| URL | https://www.olympus.co.jp |

※記載されている社名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

※記事内容や役職等は取材当時のものです。(2023年12月当時)

※記事内容や役職等は取材当時のものです。(2023年12月当時)

関連の導入事例