- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

|

社会保険労務士法人・行政書士事務所 |

私は慶應義塾大学を卒業後、ヤマハマリン株式会社(現ヤマハ発動機株式会社)の総務部人事課を経て2009年に独立し、社会保険労務士法人・行政書士事務所ロイヤル総合研究所を設立。現在に至ります。趣味はサーフィン、ジム、旅行、スポーツ観戦です。

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所は、静岡駅から徒歩5分。スタッフは18名で、うち6名が社会保険労務士、3名が行政書士、中小企業診断士1名です。DXを推進し、インターネットを通じて全国のお客様にサービスを提供しています。

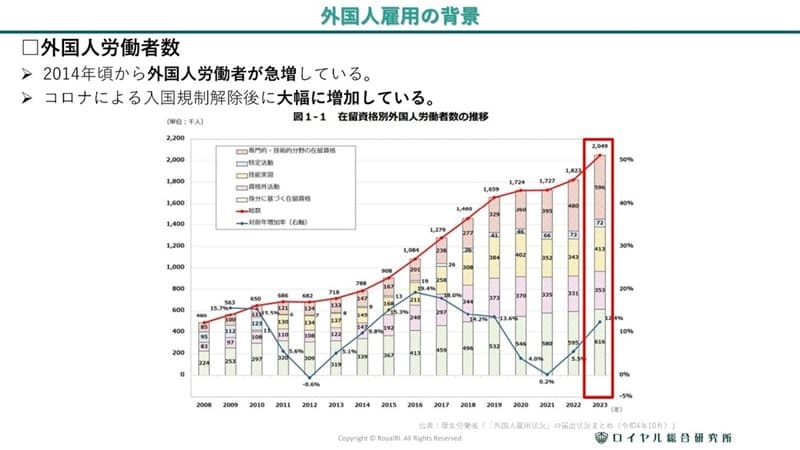

なぜ、今、外国人が増えているのでしょうか。日本は高齢化が進み、2040年には65歳以上の高齢者が36%に達する見込みです。特に生産年齢人口が減少し労働力不足が深刻になっています。

一方、日本で働く外国人は増加の一途をたどっています。

日本で働きたいという外国人と、日本に来て働いてほしいという企業の双方のニーズがあって増えているのです。

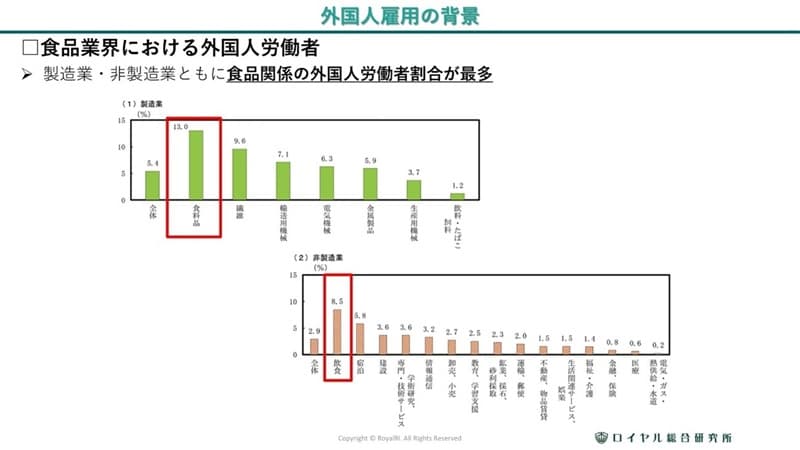

食品業界における外国人労働者を見てみましょう。

実は、外国人労働者が働く分野は、製造業では食品関係がダントツで多いです。非製造業では飲食関係の業種で外国人が多い。食品・飲食業界と外国人労働者には深いつながりがあるのです。

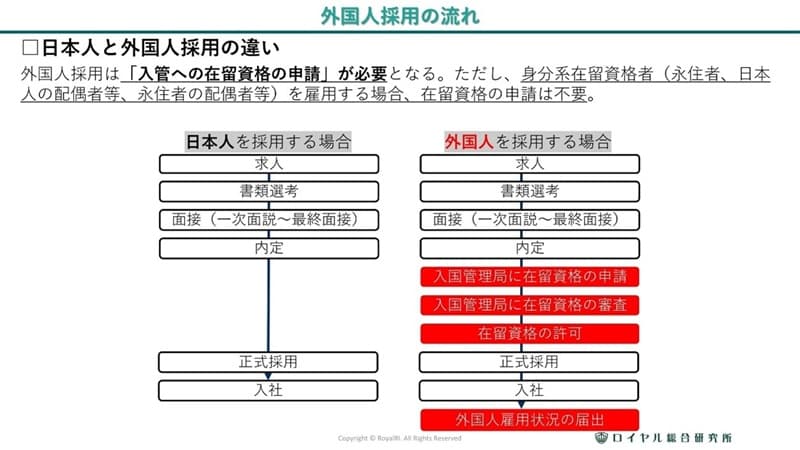

日本人を採用する場合と外国人を採用する場合では何が違うのでしょうか。

「求人」→「履歴書や職務経歴書による書類審査」→「面接」→「内定」→「正規採用」→「入社」という流れは同じですが、外国人の場合は、内定を受けたあとに、「入国管理局に在留資格を申請」→「審査」→「在留資格の許可」というプロセスが入ります。外国人は「在留資格」がないと、日本に長期滞在することができません。ですから在留資格を取得する必要がある。それがなければ働かせることはできません。

在留資格の取得には数カ月かかりますから、内定を出して「明日から来て」といってもそれはできません。

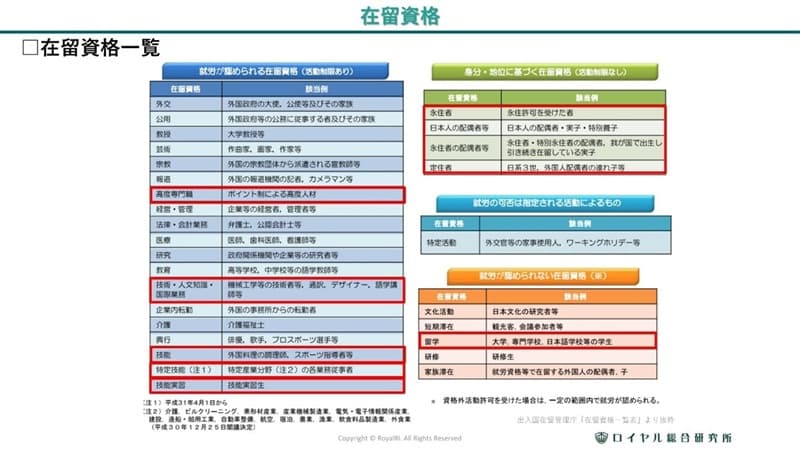

在留資格にはたくさんの種類があり、雇用する際にはその会社に合った在留資格を取得しているか確認しなければなりません。ここは重要なポイントです。

在留資格には以下のようなものがあります。

左の青で示したリストは働くことができる在留資格です。右の緑は身分に基づく在留資格。永住者や日本人の配偶者などがあります。ほぼ日本人と同様にどんな仕事でもできます。これに該当する人はかなり少数です。その下の青緑は特定活動の在留資格です。ワーキングホリデーや外交官の使用人が当てはまります。オレンジは、就労できない在留資格です。たとえば、留学生や就労資格がある人の家族です。ただし、資格外活動許可を受けると1週間28時間以内でアルバイトはできます。

一般的に企業がよく使う在留資格は、高度専門職、技術・人文知識・国際業務(以下、技人国と表記)、技能、特定技能、技能実習の5つです。これについて詳しく説明します。

主な就労可能在留資格について整理したのが以下の図です。

左から順に見ていきましょう。

技能実習は、技能を日本で学んで母国に帰国後、学んだことを母国に還元するための資格です。そのため期限が最長5年と決まっていて、その後は母国に帰るのが原則です。

できる仕事は91職種167作業。それ以外では技能実習はできません。

技能実習生を雇っている企業の約99%は監理団体の支援のもと技能実習生を雇用しています。監理団体は、技能実習生の手配や世話をしてくれたり、雇用に当たって必要となる計画書の作成をサポートしてくれます。これらを企業が自力でするのは大変なので監理団体のサポートを受けることと技能実習生を雇うことはセットと考えたほうが良いでしょう。

技能実習生のグレードアップ版が特定技能です。特定技能は産業や職種の制限があり、16分野でしか働けません。

特定技能になるためには試験に合格する必要がありますが、技能実習を良好に修了すれば試験が免除されます。そのため技能実習を終えても母国に帰らず、特定技能にグレードアップする外国人が大変増えています。日本の企業側も、3年とか5年で帰国されるとせっかく育った戦力が欠けてしまうため、特定技能にグレードアップしてもらいたいという企業が多いです。

特定技能1号の在留期間は最長5年。2号になれば上限なしとなります。ただ、2号になるための試験が大変難しく、皆さん苦労されています。

特定技能は、計画の作成や在留資格の申請・登録などで登録支援機関の支援が必要になります。

監理団体や登録支援機関の支援を受けるためには、1人あたり毎月2万〜4万の費用がかかります。

技人国は、大学・専門学校卒か実務経験10年以上が必要ですが、産業や職種の制限がほぼなくなります。ただ、技人国の技は理系、人は文系、国は国際関係の学歴が必要です。

技人国になると支援機関は不要で、日本人と同じように雇用することができます。

在留期間1〜5年ですが上限がなく、更新をすればずっと日本で働くことができます。採用方法も、ハローワークや職業紹介を利用するなど、日本人の場合と同じです。

技能Iは、調理師やコックさんに限られます。実務経験が10年以上必要。他は技人国と同様で、日本人を雇うのとほぼ同じです。

高度専門職は、技人国のグレードアップ版。要件は70ポイント以上となっていますが、給料や学歴、雇用する企業の要件等でポイントがつきます。たとえば日本の大学院卒なら30ポイント。年収が高い場合、年齢が若い場合はポイントは高くなります。

高度専門職の在留期間は5年で、更新すればずっと日本で働くことができます。非常に優遇されている資格です。

給与は、技能実習以外はすべて日本人と同等でなければなりません。技能実習生だけは、監理会社に払う費用や渡航費用も企業が一部負担しなければならないので、日本人より低い給与が認められています。

以下は、技能実習の在留資格で働ける職種の一覧です。食品関係では農業、食品製造、漁業があります。

実はこの表の中に外食産業はありません。レストランとか居酒屋でよく外国人を見かけると思いますが、彼らは技能実習生ではありません。留学生など、就労を認められていない在留資格者が、資格外活動許可を取ってアルバイトをしているのです。

みなさんも、外国人を雇用する際は、認められている職種かどうかの確認を忘れないようにしてください。

ところで、実は2027年までに技能実習という制度は廃止され、新たに育成就労制度ができることが法律で決まっています。

なぜなら、技能実習生は、一定期間が過ぎたら母国に返すことが前提でしたが、それでは労働力不足になって日本は困ります。一度日本に来て働いてくれた外国人にはずっと働いてほしい。一方外国人の方も、母国には帰らず日本で働きたい。

であれば、母国に返すのではなく、日本で働く外国人を育てる制度に変えようということで、昨年法律が施行されたのです。

それによって大きく変わるところがあります。

育成就労の産業分野が、特定技能と同じ16分野になりました。それ以外の分野で育成就労の人を働かせることができません。

また、技能研修生は転職できませんでしたが、育成就労になると転職が可能になります。

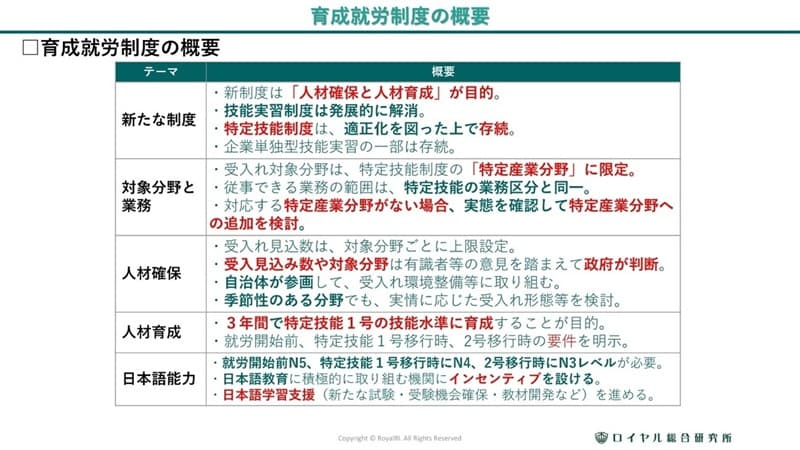

育成就労制度は2027年にスタートします。その概要を以下にまとめました。

育成就労制度の目的は人材確保と人材育成です。しかし、技能研修制度のときにはなかった産業分野の制限が加わることで、人材が不足する産業が出てくることが考えられます。現在、国は協議をして対象分野を増やすことを検討していますから、おそらく増えるはずです。

外国人を採用する場合、在留資格の手続きが必要になります。入社後には、外国人雇用状況の届け出が必要になります。

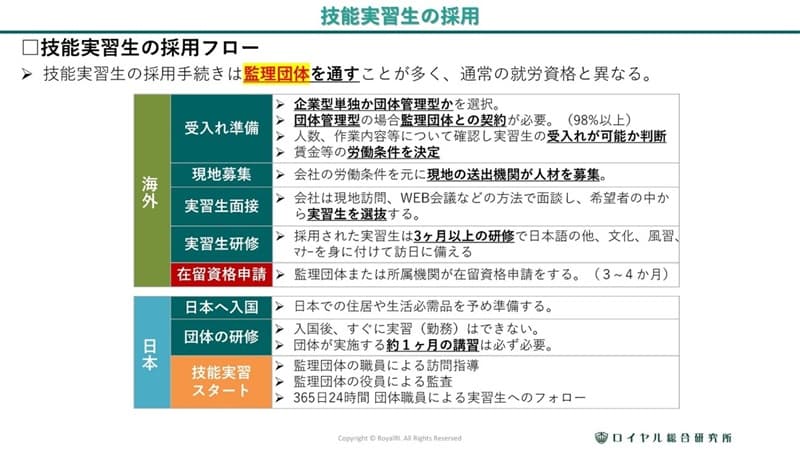

技能実習生の採用手続きは、監理団体を通すことがほとんどです。自力で行う企業もありますが、大変ですので、監理団体に依頼したほうが良いでしょう。以下は採用フローです。

監理団体は、「送出機関」と提携しています。「送出機関」とは、外国人に日本で働くための訓練をして日本に送り出してくれる機関です。監理団体は企業から求人があると、送出機関を通じて外国人を手配します。企業は手配された外国人と面接をして(現地に行く、あるいはオンラインで)選抜します。選抜された人は現地で3カ月以上日本語などの訓練を受けます。監理団体が在留資格を申請し、在留資格がとれたら採用された外国人は日本に入国し、日本で1カ月の研修を受けてようやく働くことができます。

監理団体はたくさんあり、良し悪しがありますから、できるだけ良いところを選びましょう。弊社でも監理団体を紹介していますから、ご興味があればぜひご相談ください。

特定技能の採用フローは、海外で採用する場合と国内で採用する場合の2パターンあります。圧倒的に多いのが、日本で採用するケースです。なぜなら、日本で技能実習を終えて特定技能になる人が多いからです。試験に合格するか、良好な実習をして試験免除で特定技能の資格を取ることができます。特定技能になると、そのまま技能実習の頃と同じ会社で働くこともできますが、転職が可能になるので、他の会社で働く場合もあります。ただし異なる分野に転職する場合は、その分野の特定技能の資格取得が必要になります。たとえば、製造系の技能実習生が、介護系の会社に転職したい場合は介護系の特定技能資格を取る必要があります。

日本で働きたいので日本語学校に留学に来る外国人も多いです。そういう人は、語学学校を出てすぐに特定技能の試験を受け、合格して特定技能者になる場合もあります。

ところで、特定技能者を探すにはどうしたらいいのでしょうか。一つは、監理団体に依頼することです。監理団体は自分が面倒を見ていた技能実習生で特定技能になりたいという人を把握しているので、その中から紹介してもらうのです。

あるいは、特定技能者を雇う場合は登録支援機関のサポートが必要なので、登録支援機関に依頼するケースもあります。この2パターンが圧倒的に多いです。

特定技能者を雇うためには準備が必要です。まず、雇う側の企業はその分野の協議会に加入する必要があります。たとえば介護なら介護の協議会、食品製造なら食品製造の協議会。加入してから雇用が可能になります。他には、支援計画の作成が必要です。

採用が決まったら、在留資格を申請して、許可が出たら晴れて働くことができるようになります。特定技能者は、技能実習生と異なり、日本語能力はありますし既に仕事の経験があるので初期訓練は不要で、資格がとれればすぐ働けます。

技能実習生、特定技能者以外の資格取得者は、日本人と同様の採用手続きとなります。

雇用するときに、注意しなければいけないのは、在留資格を取れるかどうか。転職の場合は、自分の会社に合った在留資格を持っているかどうかです。

履歴書やヒアリングでしっかり確認してください。

在留資格は、雇用契約を結んでから申請しますが、申請取次という資格をもった弁護士や行政書士が代行することも可能です。外国人の雇用が初めての会社は、無理をせず専門家を活用することをおすすめします。

在留資格の申請を1回失敗すると2回目はハードルが上がります。なぜなら、入管が一回拒否した人に、最初の判定を覆して許可を出すにはそれなりの証拠や根拠が必要になるからです。それを考えると、慣れている企業ならいいのですが、そうでない場合は専門家を活用したほうが安心です。

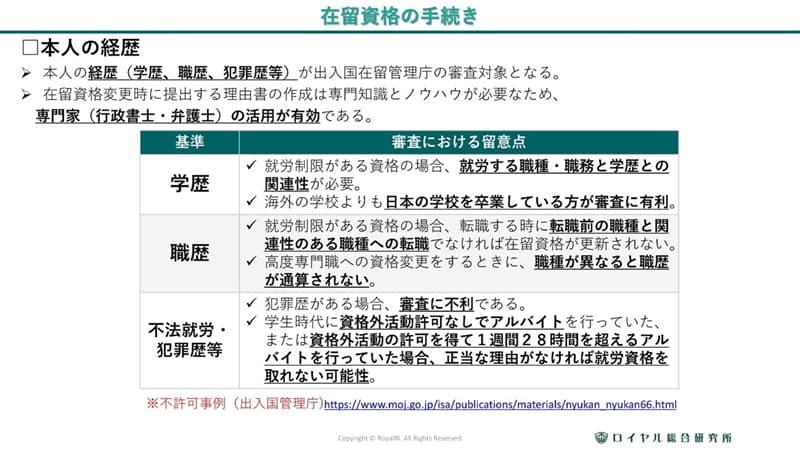

在留資格申請で気をつけることをいくつか述べます。

まず、就労する職種や職務に合った学歴、職歴があるか。日本の学校を卒業していると有利です。

過去に犯罪を犯していると不利になります。駐車禁止や車のスピード違反も前科になるので要注意です。ただし、軽微なものであればそれだけで不許可になることはありません。

よくあるのは、留学中のアルバイトです。資格外活動の許可を得ていれば1週間に28時間まではアルバイトができますが、それ以上になると不法就労になります。納税証明書で税額が高すぎると疑われると所得証明の提出が求められ、不法就労が明るみに出ることになります。目安として年収300万円を超えていると、在留許可が出ない可能性が高いです。

この場合の裏技は、入管から指摘される前に反省文を書いて提出することです。本人だけでなく企業側も「二度とこのようなことがないよう管理を徹底します」と誓約書を書く。これで入館側が認めてくれることもあります。

不安なら、内定を出す前に、行政書士や弁護士に資料を見てもらうといいでしょう。

外国人を雇う企業の側も、外国人を雇うにあたって適正かどうかを調べられます。

まず、適正性です。必要とされる許認可を保有していることや、違法行為・不正行為を行っていないことが求められます。

次に安定性です。売上や組織形態・規模、従業員数、事業計画、設立年度等が重視されます。

最後に継続性です。直近の決算が債務超過の場合は基本的に外国人の雇用は認められません。ただし、事業の継続性や今後の見通しなどを中小企業診断士や顧問会計士が作成した事業計画書等で証明できればその限りではありません。

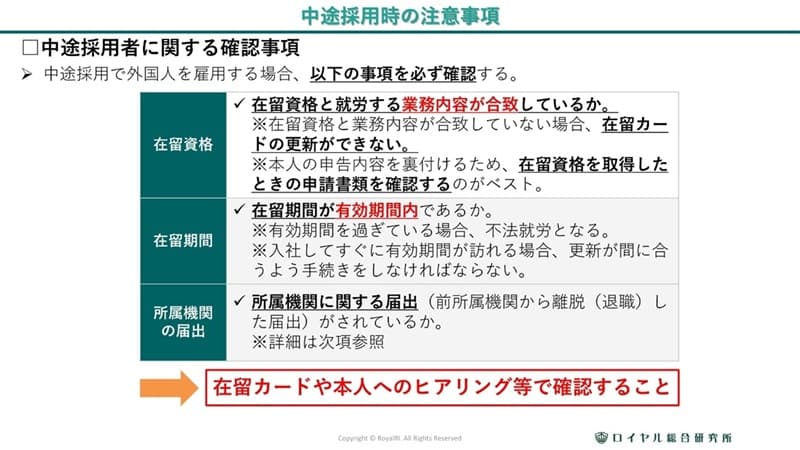

注意しなければならないのは中途採用です。前の会社でやっていた仕事と、これからの仕事の職種が一致していなければなりません。在留資格は前の会社の職種に合わせて取っているはずだからです。仕事の内容が一致していないと不法就労になってしまいます。

在留期間の有効期間が過ぎていないかも要チェックです。

転職のときは、本人が14日以内に所属機関の届出をしなければなりませんが、それができているかも確認ポイントです。

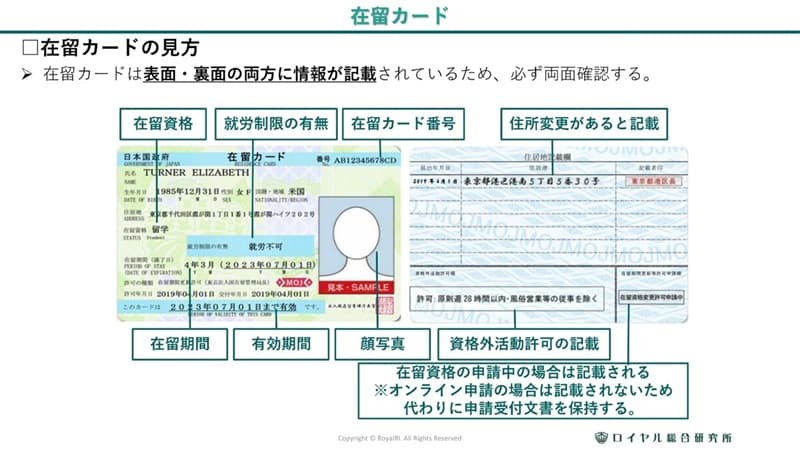

確認は本人へのヒアリングと、在留カードで確認します。在留資格の確認ポイントは以下のとおりです。

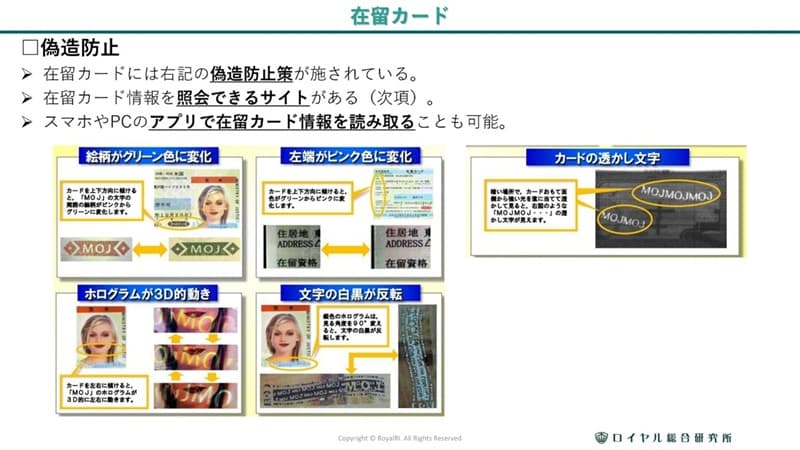

在留カードは偽造も多いので、ホログラムなどの偽造防止策が施されています。その点もしっかり確認しましょう(以下参照)。

その他、入管のウェブサイトで、在留カードの失効確認ができますから、ぜひ利用しましょう。

▽ご興味がある方はご覧ください

在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁)

さらに、在留カード読取アプリがあり、これでも不正が見破れます。

転職など、外国人が所属する機関に変更が生じた場合は、本人が14日以内に届出をしなければなりません。届出をしない場合、在留資格申請に影響が出るので注意が必要です。

また、在留資格には有効期限があるので、入社時に必ず確認しましょう。入社後も、更新時期の管理をする必要があります。在留期間を過ぎた外国人を就労させると、不法就労助長罪に該当、社長が捕まることになります。罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科。大変厳しいですから、厳密に管理しましょう。

在留資格の管理には専用のシステム使用がおすすめです。

一例として、総務人事奉行(OBC)は、外国人の管理もできる人事データベースです。

在留カードの情報やパスポートの情報管理ができ、更新時期もチェックできます。

外国人の在留資格の更新は3カ月前から申請できます。混みあっていると審査に2〜3カ月かかる場合があるので、早めに更新をしましょう。

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ、および離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

雇用保険資格取得届と、外国人雇用届は一体になっているので、雇用保険の被保険者は、雇用保険資格取得届を出せばそれで外国人雇用届も出したことになります。

ただし、アルバイトで雇用保険の被保険者にならない場合は、外国人雇用届を出さなければなりません。

社会保険は、基本的に外国人も日本人と同様に、労災保険、雇用保険、健康保険は入らないといけません。ただし厚生年金は、母国と日本とで二重加入になるのを防ぐため、日本と海外の国々で協定を結んでおり、協定国から来た人であれば、母国で入っていれば日本では入らなくて良い場合があります。

新卒の人は母国で入っていないはずなので、日本の厚生年金に加入することになります。海外にグループ会社があって、海外から日本に来た人の場合は、滞在が5年以内なら母国で入っていれば日本では入らなくて良いことになっています(5年ルール)。

国によってツールが異なり、たとえば随伴家族(同行する配偶者や子ども)は、英国・オランダ以外は日本の制度への加入が免除されます。

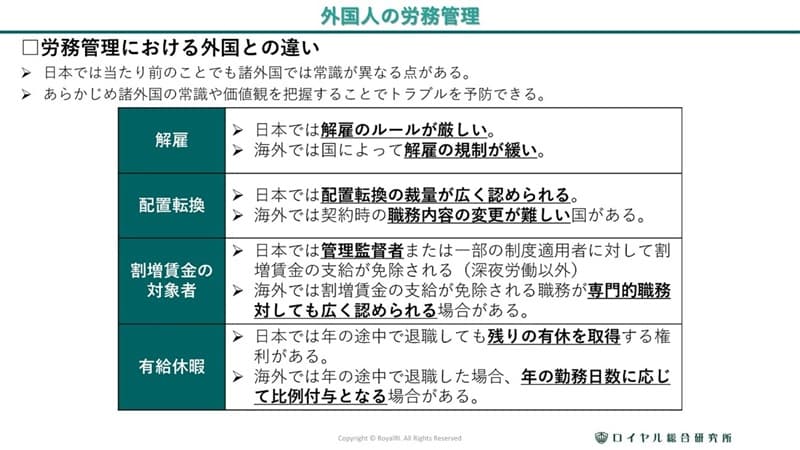

労務管理は、基本的に日本人と外国人で差はありません。ただし日本では当たり前のことが諸外国では常識が異なることがあります。あらかじめ、諸外国の常識や価値観を知っておくとトラブルが避けられます。以下に一例を挙げています。

外国人の雇用管理については厚労省がガイドラインを出しています。外国人を雇う場合は一読するのが良いでしょう。

▽ご興味がある方はご覧ください

外国人を雇用する事業主の皆さまへ(厚生労働省)

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(厚生労働省)

外国人労働者の雇用管理改善等に係る自主点検表(事業主用)(厚生労働省)

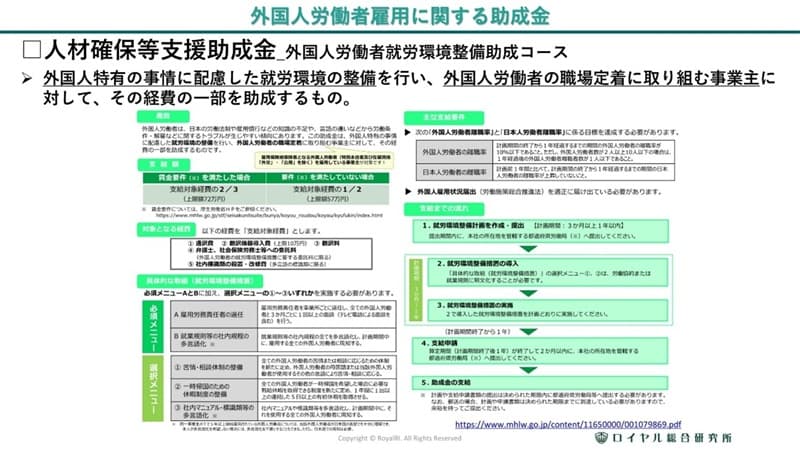

外国人を雇用する際に、就労規則や会社のマニュアル等を多言語化するなど翻訳料金、通訳料金がかかることがあります。これらの費用の一部をサポートするための助成金があります。こういったものも活用すると外国人雇用がスムーズに進むでしょう。

Q:外国人労働者から、旧正月を祝いたいので休暇が欲しいと言われました。使用者は休暇を与えなければいけないのでしょうか?

中国・韓国・フィリピンでは旧正月に盛大なイベントがあり、この期間に長く休むことがあります。それを認めないと辞めてしまうこともあります。ブラジル人のリオのカーニバルについても同様です。長く働いてほしいなら、こういう文化は認めてあげたほうがいい。最初から、その時期は休むものだと思って雇用したほうがいいでしょう。

Q: 礼拝時間や社員食堂のメニューなど、外国人労働者の宗教に対する配慮は必要ですか?

労基法3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と定められています。イスラム教徒は、決まった時間に礼拝をします。そのための時間や場所を確保するなどの特別な配慮は義務ではありませんが、快適に働いてもらうために必要だと言えるでしょう。

Q: 外国人労働者に就業規則を周知させる際の留意点は?

労基法106条により、事業者は、従業員に対して就業規則等の周知義務があります。就労規則はちゃんと多言語化してください。そうしなければ周知したことになりません。

「日本語」→「多言語」への言いかえは、厚労省の「雇用管理に役立つ多言語用語集」が参考になります。

Q:外国人労働者の希望により母国から家族やパートナーを呼び寄せ、扶養家族とすることはできますか?また、本国から呼び寄せた家族等は日本で就労することができますか?

家族を呼び寄せることができるかどうかは、その人が持っている在留資格によります。高度専門職はできますが、技能実習生は呼び寄せることはできません。家族は就労は認められませんが、資格外活動許可を受けることで、週28時間以内であれば就労が可能です。

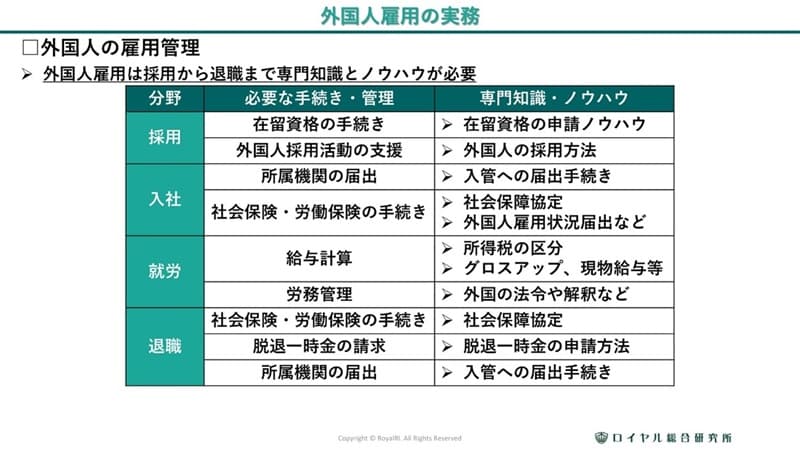

外国人雇用には、採用から退職まで、専門知識とノウハウが必要です。以下は、必要なノウハウをまとめたものです。

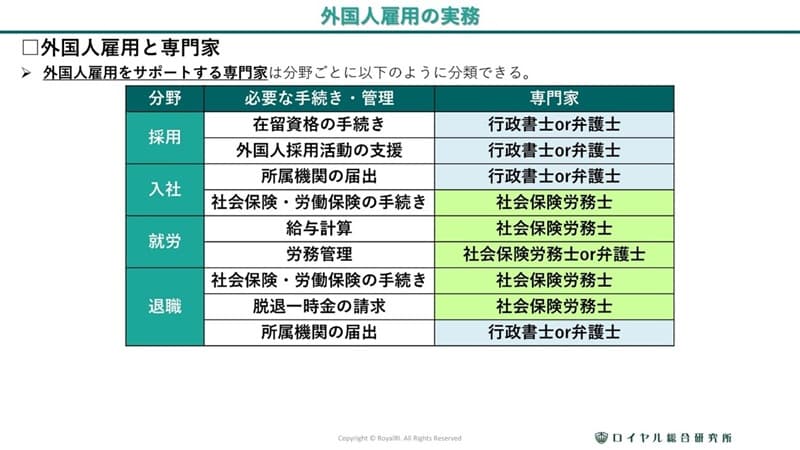

自社だけで全てを行うのは大変です。専門家を活用したほうがいいでしょう。どの手続きはどの専門家に依頼したらよいか、以下に示しました。

「社労士」+「行政書士」ですべてのサポートをワンストップで対応できる専門家がより利便性は高いです。

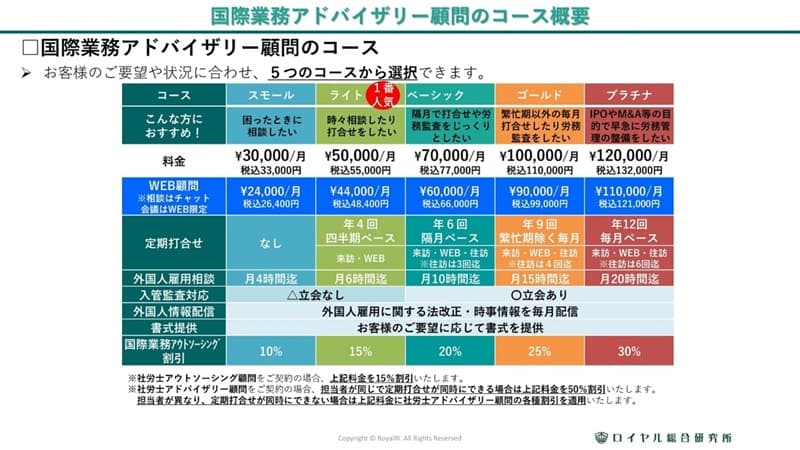

弊社では、外国人の採用から入社・労務管理まで専門家(行政書士・社労士)がサポートしています。お客様のニーズに合わせて5つのコースをご用意していますので、もしご関心がありましたらぜひご連絡ください。

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ