健全な企業文化が企業競争力のカギ

白河様:私は山口さんが外資系企業からパナソニック コネクト様に転職された頃にお会いしたことがあります。ちょうど樋口泰行氏がパナソニック コネクトの社長に就任された頃でしたね。あれから7年間、山口さんが取り組まれたパナソニック コネクトの改革について教えてください。

山口様:パナソニック コネクトは、2022年にパナソニックがホールディングス化した際に、もともと企業向けのソリューションを提供する事業部だったところが事業会社となったものです。従業員数は、グローバルで約3万人、売上高1兆 2,028億円(2023年度)という規模の会社です。

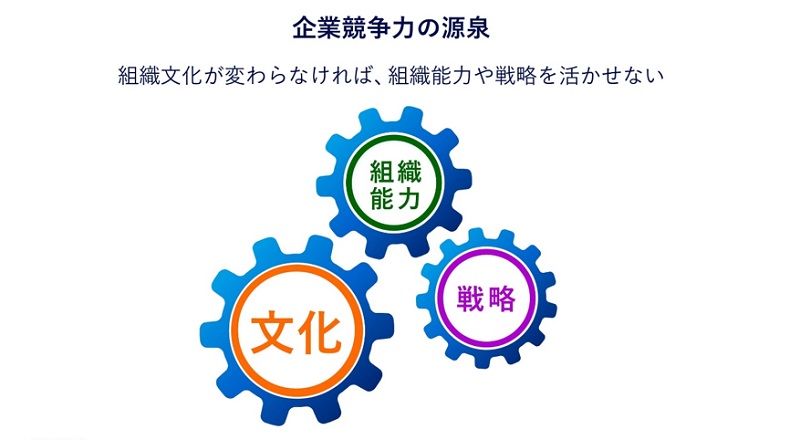

以下は、社長の樋口が就任の際に示した図です。

その意味するところは、「どんなに良い戦略があっても、どんな良い人材がいても健全な企業文化がなければ機能しない。良い企業文化をつくることが企業経営の一丁目一番地だ」ということです。

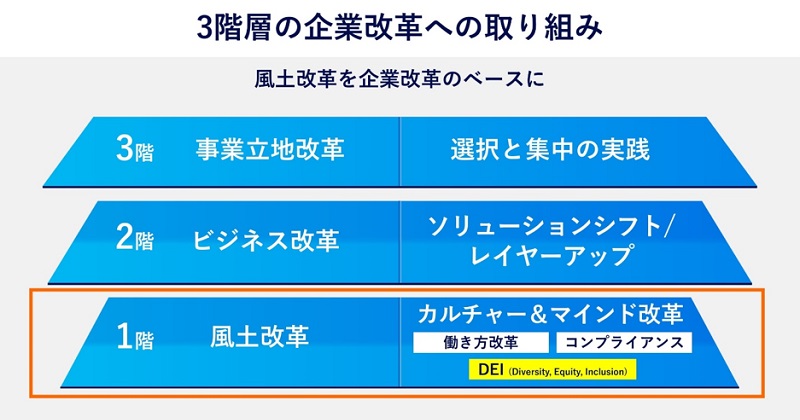

このために当社では3段階の企業改革の取り組みを行いました。

1階層目が風土改革、2階層目がビジネス改革、3階層目が事業立地改革です。

風土改革とは、端的に言えば大企業病に立ち向かうということです。

パナソニックは100年以上の歴史のある大企業です。長年の間にできあがったヒエラルキーを壊し、フラットで俊敏なカルチャーに変革したい。全員がワクワク仕事をし、個人も成長できる会社にしたい。

そのために、たくさんのプログラムを同時並行で走らせています。その数は数百にも上りますが、その中からいくつかを紹介します。

カルチャー&マインド改革の具体的な施策

オフィスデザイン

山口様:まずオフィスデザインです。当社はもともと製造業で、オフィスも昭和スタイル。島型でマネージャー席があり全員を管理(監視)するようなオフィスデザインでした。

それが、次のようになりました。

フリーアドレスでオープンコミュニケーションができるようになり、服装も自由。これだけでもコミュニケーションが活発になり、かなり変わりました。

次に、社長室、役員室を全撤廃しました。社長も役員も、従業員と同じ部屋でデスクを並べて仕事をしています。これによって社長とのコミュニケーションが活発になりました。

全社集会

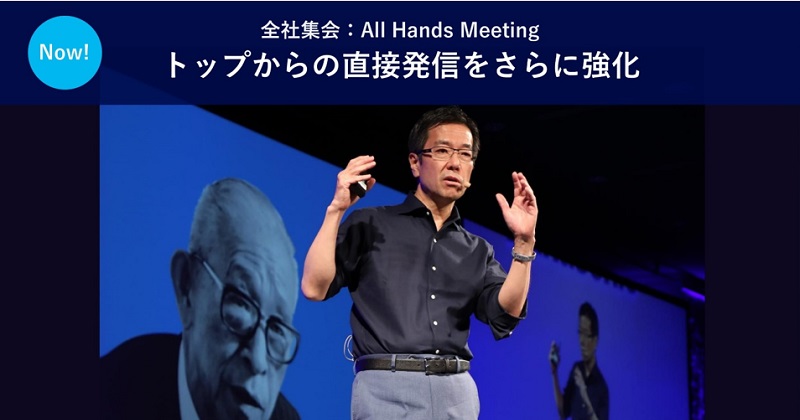

朝礼の姿も変わりました。今までは皆直立不動で立ち、社長のお言葉を恭しくいただくというスタイルでしたが、今のスタイルはこちらです。

社員はカジュアルな服装で、椅子に座って社長の話を聞きます。席順も、従来のように役員が前に座るのではなく、来た順に座るようになりました。

フォーマリティの排除

役員の服装も変わりました。役員は、そもそも年齢が高く経験が長いというだけでパワーをまとっていて話しにくい。ですからフォーマリティを排除し、服装も写真のとおり皆カジュアルです。

これらのことを戦略として実践しています。

社長の樋口がよく言うのは「バッドニュースファースト」です。悪いニュースほど早く上に上がってくる文化が大事と言っています。そして、「バッドニュースを聞いたらまずありがとうと言おう。そして、さあどうしようかをいっしょに考えよう」と。「なぜこんなことが起こったんだ」と言われると誰も何も話したくなくなります。

リーダーの言い方ひとつで社内のコミュニケーションが変わります。

1on1ミーティング

当社では1on1ミーティングを頻繁に行っています。上司は部下が話しやすい雰囲気を作る。上司発の「面談」ではなく、部下主体の「対話」へと変えていこうということをやっています。社員11,000人を対象としたアンケートでは1on1ミーティングの実施率は88%。満足度は83%です。

DEI(Diversity・Equity・Inclusion)活動

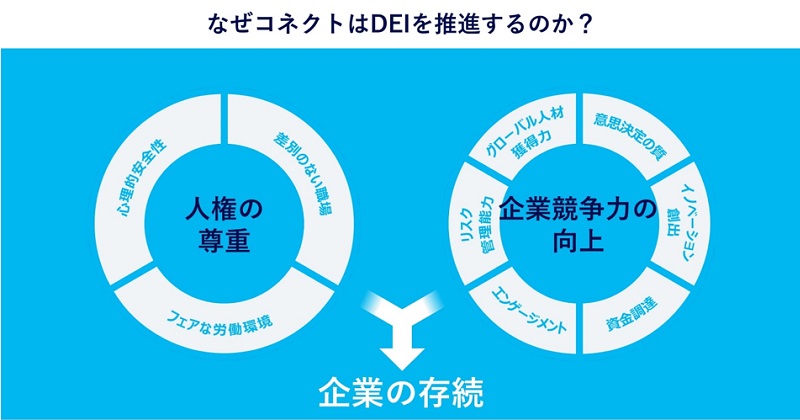

DEI、すなわち Diversity(ダイバーシティ、多様性)・Equity(エクイティ、公平性)・Inclusion(インクルージョン、包括性)の活動も、当社ではとても大切にしています。

ダイバーシティへの取り組みは企業が成長するために必要なことですが、当社では、DEIは人権の問題である、人として当たり前の活動だということを強調しています。

具体的な活動としては、2017年から毎年様々な社外のスペシャリストに来ていただきDEIフォーラムを開催しています。

マネージャー研修では、たとえば、部下に育休を取得したいと言われたらどうするか、LGBTQだとカミングアウトされたらどうするのかなどのロールプレイを行うなど、社内での事例をもとに手作りの教材を用いてユニークな研修も行っています。

2023年より、10月をコネクトDEI Monthと定め、たとえば生理痛体験、障がい体験など、DEIに関するイベントを集中的に行っています。

ジェンダーギャップ解消

2035年までに女性管理職比率30%を目標としています。もともと女性の少ない製造業であるため他社様に比べて遅いかもしれませんが、事業部ごとにKPIを設け、目標達成に向けて活動をしています。

2023年10月よりスタートしたのが、40万円の卵子凍結費用補助です。日本では不妊治療の成功率がアメリカの半分以下と言われています。その理由は不妊治療の開始時期が遅いからです。35歳を過ぎると成功率は著しく低下します。

この制度をきっかけに、女性社員が自律的にライフプランを考えてほしいという願いも込めて導入しました。

男性育休を取得する人は少し前までは数%でした。これを100%にし、取るのが当たり前という文化にしたい、ということで様々なプログラムを実施しています。対象者のマネージャーに研修を行う、取得した人の体験談をシェアする、育休ガイドブックの作成などにより、3年ほどでほぼ100%を達成できました。

LGBTQ+

当社でもカミングアウトしている人はわずかです。本来LGBTQの人は9.7%いると言われています。これは名字が鈴木さん、佐藤さんの人の数を合わせたより多い。当社は性的マイノリティの人たちに寄り添い、彼らに活き活きと活動してほしいという想いから、様々な活動をしています。

ハラスメント撲滅

パワハラ、セクハラを撲滅するために、当社では日本一厳しい罰則を作りました。コンプライアンス委員会を作り、対象者の所属部門の判断ではなく、公正な判断ができるような仕組みにしています。また、どのようなハラスメントを行ったのか、どのような罰則が科せられたのか詳細をオープンにすることにしました。その結果、ハラスメントは激減しました。

社員の満足度

様々な施策を実行してきましたが、まだまだ道半ばです。完璧などありえない。

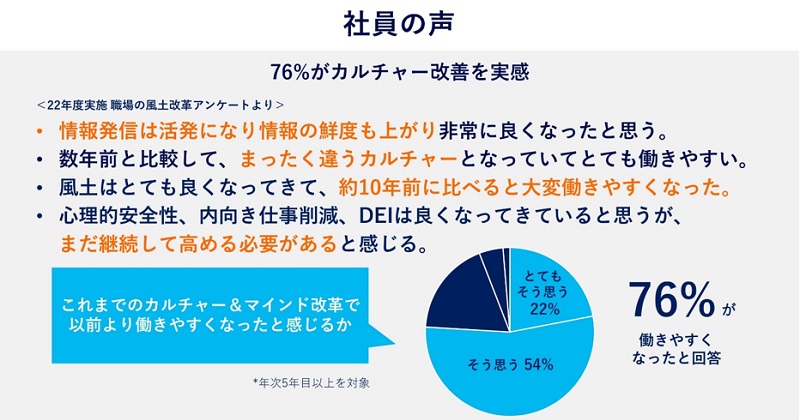

しかしそれでも、社員の76%がカルチャーの改善を実感し、働きやすくなったと回答しています。

この活動には終わりがないと思っていますが、意思を持って続けていきたいと考えています。

改革を振り返って

一瞬で変わるものではない

白河様:お話をお聞きして圧倒されました。ジャパントラディショナルカンパニーをいかにして変えたのか興味深く思っていましたが、やっぱりカルチャーなんだなと。どんなに戦略がすぐれていても、健全な企業文化がないと機能しないとは、本当にその通りだと思いました。

御社は生え抜きの社員が多く高齢の方も多いですが、多くの施策を打って変わってきたなと感じたのは何年目ごろからですか?

山口様:ぱっと変わったのではなく、徐々に広がっていった感じです。私はDEIの担当役員をしていて、毎年全国の拠点を訪問し、ラウンドテーブルで議論をしてきたのですが、5年目くらいでフェーズが変わったと感じました。それまでは「ダイバーシティ活動の意味って何ですか」という質問がありましたが、5年目にはそういう質問がなくなり、具体的な施策についての提案が出るようになりました。DEI活動をすることは、パナソニック コネクトとして当たり前だという意識が広がったのだと思います。

やはり継続すると意識は変わるのだと実感しましたね。

今でも完璧とは思っていません。カルチャー改革は、企業改革の中でも最も難しいと感じています。何かのボタンを押したら一瞬で変わるものではない。

すべての施策を複層的かつ同時に推進して、愚直にあきらめずにやり続けないと。

改革の成果が徐々に表れている

白河様:変わると何がいいのかと疑問に思う方もいるかと思うのですが、御社の生成AI活用が良い事例と思うので、そのことについてお話しいただけますか?

山口様:弊社は大企業としては日本で一番早く生成AIを導入した会社だと思います。導入ができた理由は一人のエンジニアが、自主的にAI技術を持つ企業と交渉していて「この技術は絶対に重要、導入させて欲しい」と役員に直談判し、経営陣も賛成し、すぐに導入することになりました。

1年後の成果として18.6万時間の削減ができました。人事、法務、財務、営業、まんべんなく様々な部署の人が使用し、使用率は上昇し続けていています。

このようなことが起こったのは、カルチャー改革の成果だと思います。

1人のエンジニアが自走して行動を起こし、経営陣も現場の声を拾ってすぐに行動するという、ヘルシーカルチャーが根付いていたからこそ起こったことではないかと。

他社から、「なぜこんなに速く導入できたのか」と聞かれます。多くの企業では何か新しいことをしようとすると、まずリスクを聞かれ、「誰が責任を取るのだ」と言われる。すると結局だれもやらないということがあるのではないでしょうか。

当社の場合は、「リスクがあってもやろう」というアントレプレナーシップがあった。カルチャー改革によって大企業病から脱却をする努力を続けてきたからこそできたのだと思います。

制度を浸透させるには工夫が必要

白河様:生成AIは、おそるおそる使っている会社がまだまだ多い。みんながネガティブなことを言ってチャンスをつぶすのではなく、やってみようというカルチャーがあったからこそ、18.6万時間を削減できたということですね。その時間はどう使うのですか?

山口様:弊社の場合は、がんばって働いて休む時は休んでねと言っていますが、皆なかなか長期休暇をとらない。そこで、「皆さんが休まないとその分、担当役員の報酬をマイナスする」というルールにしたら、休暇取得率が99.8%まで上がりました。

白河様:すごい変化ですね。そういう工夫も必要ですよね。

山口様:制度を作るだけでなく、使ってもらえるような仕組みを作ることも重要です。たとえば、当社では社内コミュニケーションにSNSを使用しています。若い人はよく使いますが年齢が高い人はあまり使わない。これも部門別の使用率を毎月発表し、使用しない部署が可視化されるようにしたところ皆使うようになりました。1度使うと便利さがわかり、もっと使うようになる。そういう施策を、意志をもってやっていくことが大事です。

自律的なキャリア志向を育てるために

白河様:自分で自分のキャリアをデザインするという意識は、外資系企業出身の山口さんにとっては当たり前だと思いますが、そうではない方も多い。そういう方に、1on1ミーティングをしてもピンとこないのでは?

山口様:その通りです。私がマネージャーとして1on1ミーティングをしたときに、相手から「一番困るのが『あなたのキャリアのゴールは何か』と聞かれることです。いままで会社から言われたことを一生懸命やってきた」と言われました。

その人が悪いわけではありません。そういう会社のシステムだったのです。

しかし、グローバルで競争力のある会社になるためには、自律的にキャリアを考えていただかなければいけない。そこで、2年前に全社にジョブ制を導入しました。それだけではなく、リスキリングの機会も作っています。それは社員だけでなく、役員も同じです。英語のレベルアップを目指して、1on1の指導を受けながら勉強しています。リーダーが率先してラーニングカルチャーを実践することが重要だと思っています。

ユニークな制度としては、従業員が自力で海外のトップビジネススクールに合格したら会社が全額費用を負担してMBA取得を支援するということもしています。

白河様:会社の言いなりで一生懸命に働いていると人は考えなくなります。

今の学生は、生成AIが当たり前に存在する時代を生きています。今後、この人たちがどうやってキャリアを築いていくか興味深いですね。生成AIが何でもやってくれますが大事なのは問いを立てる力です。その力を身につけるには自分で考える習慣が大変重要になってきますね。

マネージャーの負担は

白河様:ところで、1on1の実行率が88%とはすごいと思いましたが、やる方も大変です。カルチャー改革に管理職が費やす時間は評価されるのでしょうか。

山口様:今、財務的な評価だけでなく、非財務(カルチャー改革)に費やすことも評価に入れています。しかしそれでもマネージャーの負荷の多さは問題となっています。業務だけでなく人に向き合わなければいけない、コーチングもしなければいけない。従来のマネージャー業務の幅が広がっている。マネージャー業務の改革については、承認プロセスを変えたり、ITツールを導入したり、会議削減など職能連携で対応をしていますが、大きなチャレンジだと思っています。

社員が良い体験ができなければ良いブランドは生まれない

白河様:最後に、カルチャー改革に取り組もうとされる企業にメッセージをお願いします。

山口様:経営者も、自社を強い会社にするにはどうすればいいか、といつも考えていると思います。カルチャー変革をしている企業は業績が良いことがデータでも証明されていますし、私たちも実際にやってみてスピード感が上がったなと実感しています。

上を説得するのに苦労しているという方は、「カルチャー改革をすることで事業活動をアクセラレートできる」ということを役員にも共有してほしい。

私たちは、私たちだけが変わりたいとは思ってはいないんです。日本のトラディショナルカンパニーがこういうふうに変革をして、強くしかも優しい会社になることによって業績も上がり、社員の満足度も上がったという事例を自ら作って、それを皆さんと共有して、皆さんの会社も強くし、強い日本にしたいわけです。

日本の一番の問題は、人の能力を生かしきれていないことだと思います。日本人は真面目だし能力は高い。しかし同調圧力の中で能力を100%活かしきれていない。それが放たれると日本はすごく強くなると思います。

白河様:日本人の能力はまだまだ生かされていない。そのとおりですよね。

せっかくリスキリングしても、今の会社で発揮できないならもったいない。そういう人は他の会社に引き抜かれてしまいますね。

山口様:まさにそうですね。選ばれる会社になるということが、今の時代にものすごく大事だと思います。選ばれる会社になるためには、社員がどんな経験をするかということもとても大事です。社員の良い体験がないと、本当に良いブランドも良い会社も作れません。

白河様:ありがとうございます。皆さんの会社でもカルチャー改革を考えるときに、社員がこの会社でどんな体験ができるかというところから入っていただけたらいいのではないかなと思いました。それでは名残惜しいのですが時間になりましたので、山口さん本当にどうもありがとうございました。