- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

|

守山乳業株式会社 |

|

守山乳業株式会社 |

―― 会社のご紹介と自己紹介をお願いいたします。

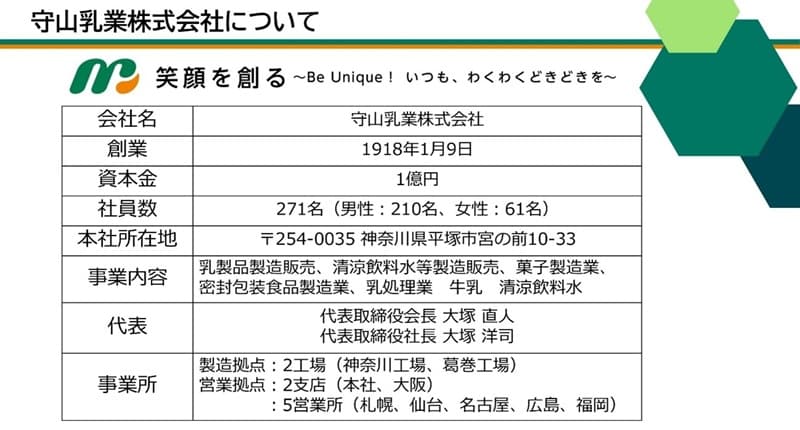

山口様:当社は経営理念として「笑顔を創る〜Be Unique! いつもワクワクドキドキを〜」を掲げ、乳製品、清涼飲料水等の製造販売、菓子製造、密封包装食品製造を主な事業としています。創業は1918(大正7)年。107周年を迎えています。大正12年に日本で初めて瓶入りコーヒー牛乳を製造販売した会社でもあります。営業拠点は全国に7拠点。神奈川と葛巻に工場があります。

神奈川工場は2019年に稼働。FSSC22000、有機・オーガニック食品製造ラインを取得。

再生可能エネルギー100%使用。食の安全・安心や環境に配慮した工場です。岩手県の葛巻工場もFSSC22000を取得しています。再生可能エネルギー100%使用。温室効果ガス50%削減目指して、山林の購入などの対策を行っています。

取り扱い製品は、大きく分けて業務用・市販用・海外向け・プライベートブランドがあります。

業務用は、外食産業で提供されるデザート、観光地やカラオケボックスのソフトクリーム、コーヒーなどに付くポーションミルクなどがあります。社名をご存知ない方でも一度は口にされているのではと思います。

市販用はスーパーマーケットやコンビニエンスストアで陳列されている商品です。海外の日本スーパーなどでも海外向けの商品を販売しています。

また、プライベートブランドとして、業者様のオリジナル商品を製造販売しています。

地元密着で地域貢献にも力を入れています。地域のフェアには積極的に参加し、地元のサッカーチーム湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーにもなっています。

次に自己紹介です。1984年4月に入社し、営業7年。その後管理部へ異動し、物流、営業、購買、生産の管理業務 を経験。2024年からDX推進部長も兼任しています。

吉富様:1996年に入社し営業部で3年半務め、その後管理部に異動 。システム開発室を経て2024年からDX推進部に異動し現在に至ります。

―― 今回のプロジェクト発足のきっかけを教えてください。

吉富様:直接のきっかけはIE(Internet Explorer)のサポート終了です。その他、サーバーの老朽化や環境変化への対応、労働力不足への対応も必須でした。

既存システムのバージョンアップではなく、広く外部から情報を集めて提案を受けようとRFP(提案依頼書)によるベンダー選定を行いました。

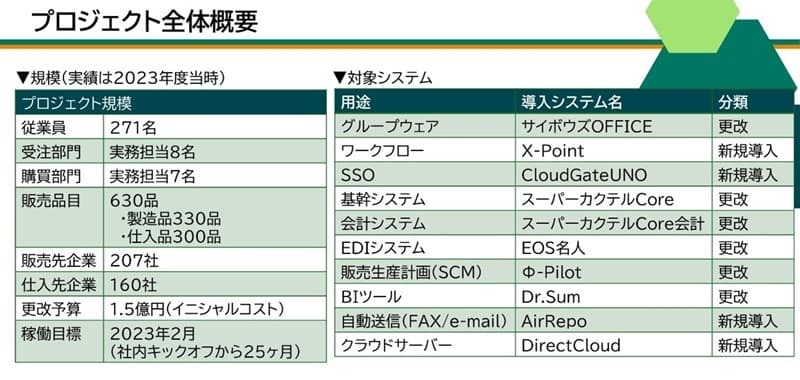

予算は1.5億円。更改の対象となったシステムは、以下の表に示すとおり非常に広範になり、結果的には予算を少しオーバーしました。

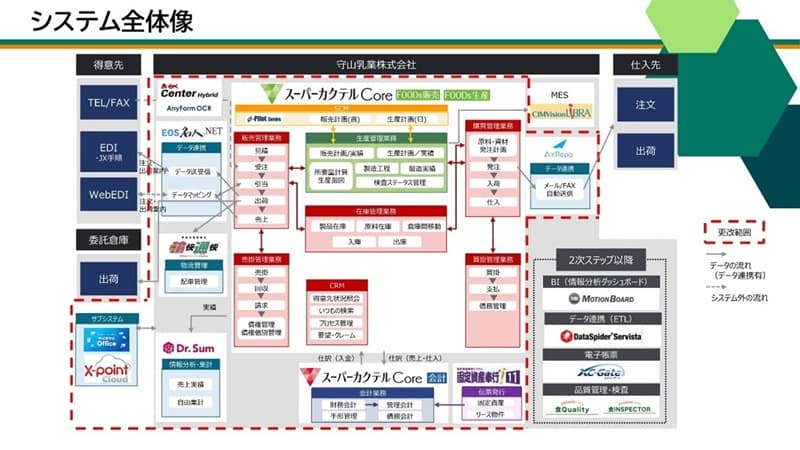

以下はシステムの全体像です。

既存のシステムともうまく連携させることも考慮して全体システムを構築しました。

―― 今回は、RFPによるベンダー選択をされました。どのようなスケジュールで進められたのでしょうか。

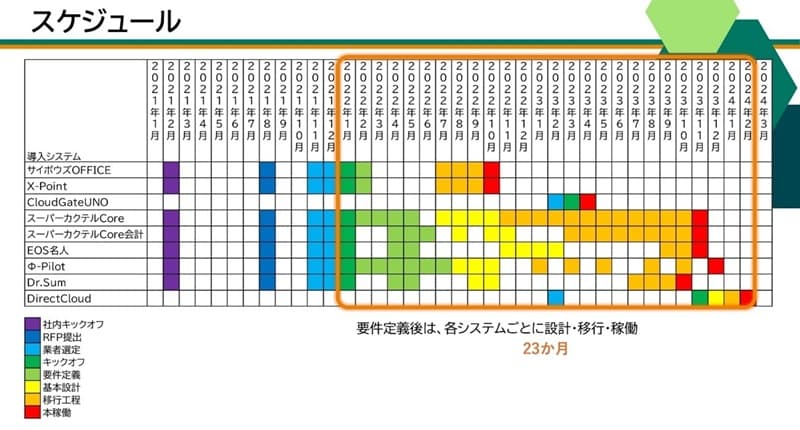

吉富様:社内のキックオフから半年かけてRFPを作成し、取引のある数社に提出。3カ月間で検討していただき、プレゼンをしていただきました。

―― プロジェクト期間中、守山乳業様のメンバーが積極的に参加されていたのがとても印象的でしたが、メンバーの選定や課題の洗い出しはどのように進められたのでしょうか。

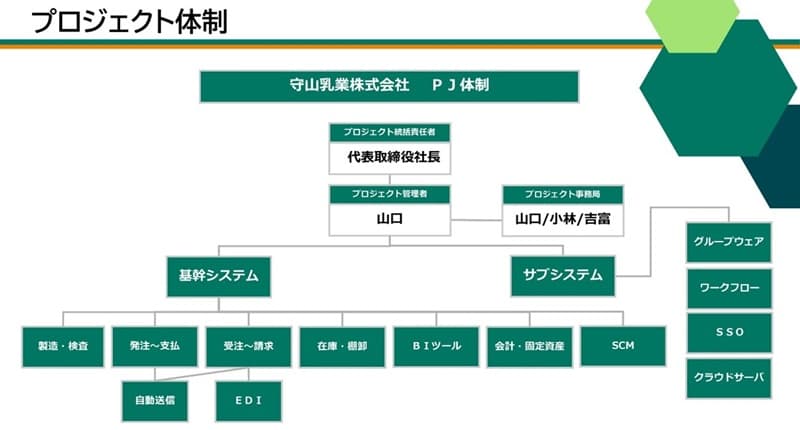

吉富様:実務を把握しかつ部下の統率もできる中堅社員(全部署の課長係長クラス17名)をプロジェクトメンバー(以下PJメンバーと表記)として選抜しました。全社プロジェクトとして発令があったことで、全社員が自分ごととして取り組む意識が芽生えたと思います。

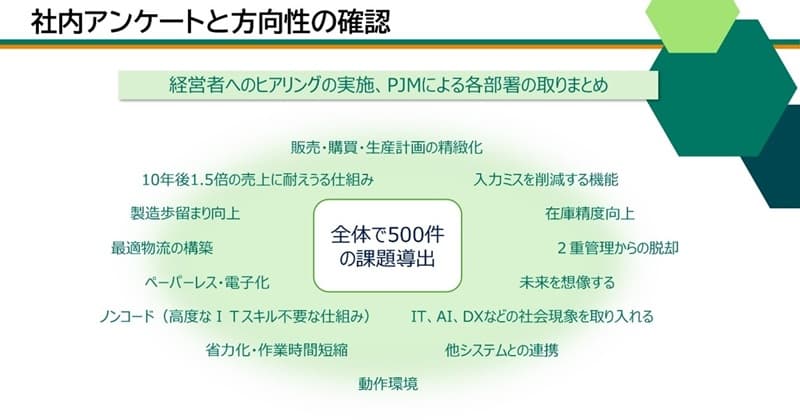

RFP作成にあたっては、事前に全社員にアンケートをとりました。業務やシステムについて、①現状抱えている課題、②あるべき姿の2つを聞きました。

システムは、限られた社員だけが関わる「基幹システム」と、全社員が関わる「サブシステム」に分類して、整理しました。

社内アンケートを集約してRFPを作成しました。PJメンバーにシステム更改コンサル経験者がいたため、スムーズな作成ができました。

アンケートでは、全体で500件以上の課題があがりました。その中で33要件に集約 し、RFPを作成しました。守山乳業ならではの課題および市場の課題をバランスよく取り込むことができたと思います。

―― ベンダー選定はどのようなポイントで進めたのでしょうか。

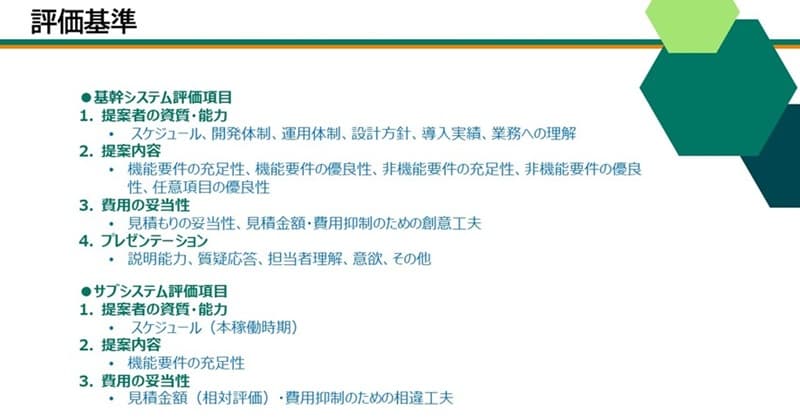

吉富様:RFPを振り出して4社からプレゼンを受け、事前に作成した評価基準を用いて評価しました。

プレゼンでは時間や資料が限られてしまうので、不明点について社内から質問がたくさんあがってきました。特に質問の多かった2社について再プレゼンを実施いただきました。

採点結果を元にPJメンバーがベンダーを決定。2021年12月末「システム更改プロジェクト」のパートナーとして内田洋行 を迎え、2022年1月からプロジェクトをスタートしました。本稼働日は、サブシステムは可能な限り早く(2022年10月)、基幹システムは2023年10月 を目標としました。

以下は、RFPの評価項目の抜粋です。

それぞれの項目について◎〇△×で点数をつけました。さらに、部署ごとに携わる度合いによって1.0倍、1.5倍など傾斜をつけました。また当社にはプログラミングができる者がいないので、ノーコードを絶対条件としてお願いしました。

内田洋行に最も良い点数をつけたPJメンバーが多かったことから内田洋行に決定しました。

―― 基幹システムの更改プロジェクトについて、スケジュールを教えてください。

吉富様:社内キックオフが2021年2月。2022年1月に本格的にスタートし、最終的には2024年2月に本稼働しました。以下は、実際のスケジュールです。

―― 役割分担はどうされましたか?

吉富様:私たちはプロジェクト事務局として全体を把握しました。また各プロジェクトのプロジェクトリーダーの取りまとめを行いました。

山口様:私のほうは、プロジェクトが予算内に収まるよう費用面の管理を行いました。神奈川工場の設立プロジェクトにメンバーとして参加していたので、その経験を活かし、金額の見える化をして承認を早めるなどの工夫をしました。

吉富様:進捗管理とコミュニケーションにはTeamsを活用しました。今まで使ったことがなかったのですが、プロジェクトごとにチャネルを設置できたり、テーマごとにスレッドを立ち上げて情報共有ができたり、ファイルを共有できたり、非常に使い勝手が良かったので、プロジェクト以外でも活用しています。

―― 設計フェーズは、システム更改において、最初の要件を決める重要な工程ですが、どのように進めましたか?

吉富様:まず、キックオフのフェーズでは、PJメンバー全員が参加してRFPを作成したことで、社内および内田洋行 とも、プロジェクトの意義・目的・ゴールを共通認識として持つことができました。

要件定義のフェーズでは、現場の発言が活発だったこと、予算を意識したハンドリングができたことが良かった点です。

基本設計のフェーズでは、毎回議事録を確認し、お互いの理解にずれがないか確認を行い、要件定義の際に上がった課題を解決する機能が具現化できました。反省点は、事前アンケートで現状の課題を抽出しましたが、「従来のシステムから継承したい点」が抜けており、その結果、漏れ・後からの見直しが発生して追加費用が発生する事態となってしまったことです。

全体としては、プロジェクトメンバーを中心に、トップダウンではなく、現場が参加意識を持って取り組めました。

―― データの移行フェーズは、日常業務と並行しながら、データ作成やテストなど、ご負担が大きかったのではないでしょうか。

吉富様:マスタデータは現場担当者が準備して、過去データはシステム開発室で準備をするなど社内で分担をして行いましたが、繁忙期と重なってしまい大変でした。また、日々の計上を簡素化するためにマスタが複雑化してしまい、何度も手直しが必要だったことは反省点です。現場教育についても、もう少し時間が取れればよかったと考えています。本稼働の半月前に、休日の1日をかけて、通しで作業の流れを確認したことは非常に良かったと思います。

稼働フェーズでは、商品、取引先のコードは継承したので、覚え直しや関係者への通知が不要だったことは良かった点ですが、一部データの整理が課題として残りました。

スーパーカクテルはアップロードの機能が充実していてユーザー側としては大変使いやすいです。一方、従来は営業担当もIDを割り当てられ基幹システムから直接営業資料用のデータを取得できましたが、現在はBIツールから取得するフローになり、リアルタイム性がなくなったことが課題となっています。

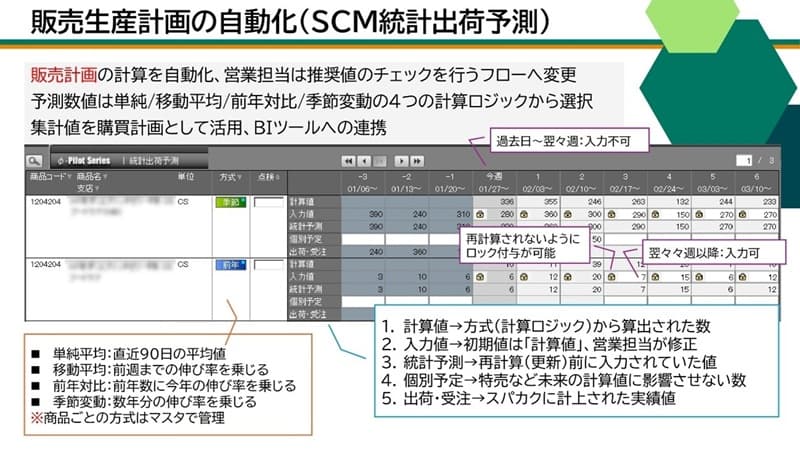

―― ここからは効果についてお聞きします。まず、販売生産計画(SCM)について。御社ではφ-Pilotを導入し、主に計画業務の効率化および計画精度の向上を目的に取り組んでいただきました。特に販売計画の部分で、商品別に予測ロジックを持たせて、営業の方は推奨値をチェックするだけで良いというシステムを目指しましたが、効果はいかがでしたでしょうか。

山口様:以下は、営業担当の入力画面です。

販売計画の計算が自動化され、担当者は推奨値をチェックするだけで良いフローになっています。入力の結果はBIツールに連携しているので、自由に必要な資料を作成できる仕組みになっています。購買部では年間計画や数カ月先の購買計画が立てやすくなったという声があり、かなり効果を実感しています。

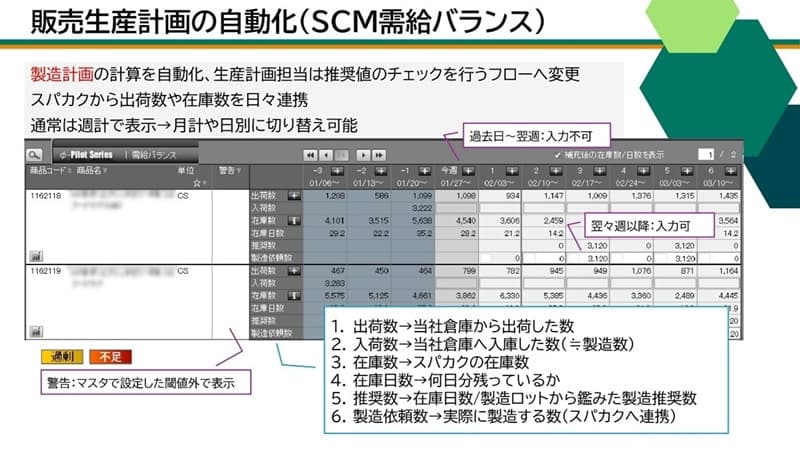

以下は生産計画担当者の入力画面です。

過去の実績から製造推奨数が算出され自動的に数字が入ってくるので、これも担当者は自分でゼロから考える必要がありません。出てきた数値に対して、人が判断をするという形になります。確定した数量はスーパーカクテルに連携され、スーパーカクテルで製品から原材料に必要量が展開され、発注計画になるという仕組みになっています。

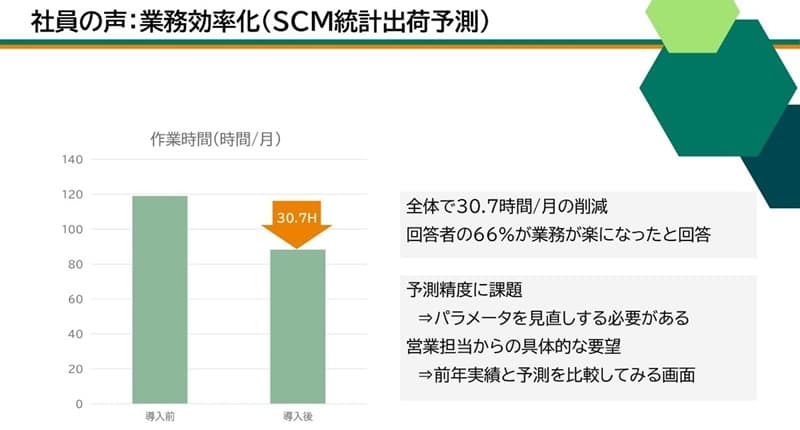

以下は、導入後、営業担当にアンケートを取った結果です。

導入後、全体で月当たり約30時間の作業時間の削減が実現できた。また解答者の66%が、業務が楽になったと回答しています。ただ、まだ課題が多くあり、これは後半でお話します。

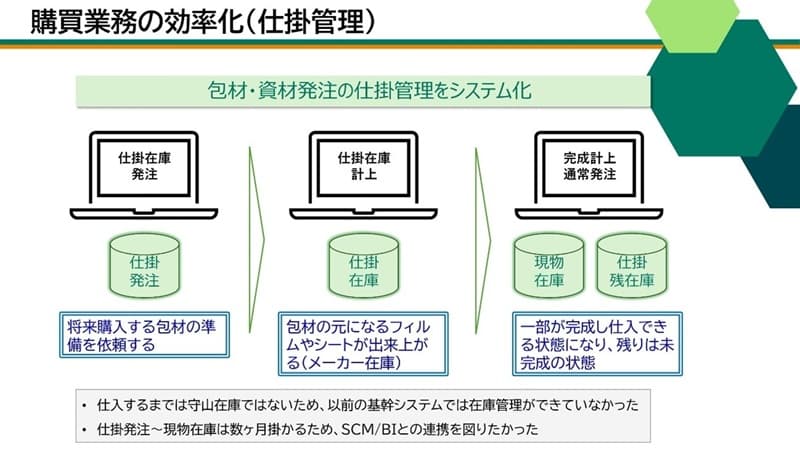

―― 購買業務についてはいかがだったでしょうか。購買業務は生産計画を確定させ、発注業務を慌ててしなくてもいい運用に力を入れました。また、今までなかった包材資材発注に関しての仕掛管理機能を新たに作成いただきました。これは非常に重視されていた機能ですが、効果はいかがだったでしょうか。

山口様:仕掛管理機能は新たな仕組みとして採用しました。包材・資材は、現物が手元に届くまでは包材メーカーさんの所有であるため、従来の基幹システムでは在庫管理ができませんでした。これを管理できるようにしようとしましたが、まだまだ課題はあります。

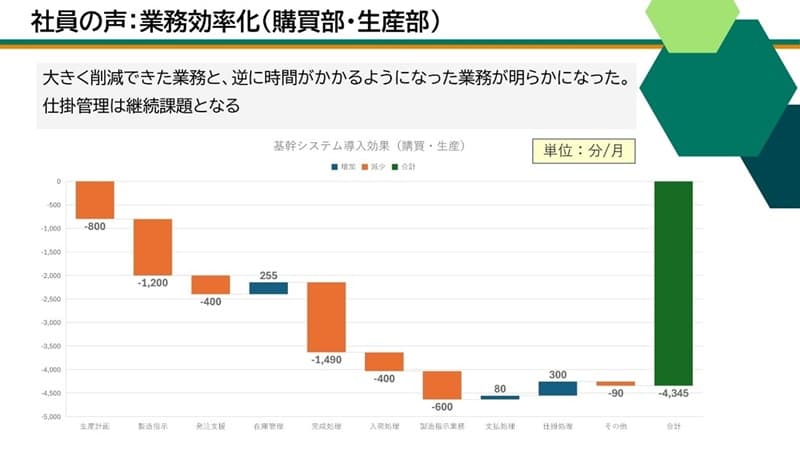

以下は、購買部・生産部の社員に聞いた、システム導入後の効果をウォーターフォールグラフに表したものです。

これにより大きく時間が削減できた業務と逆に時間がかかるようになった業務が明らかになりました。在庫管理、支払処理、仕掛処理が若干、逆に導入前より時間がかかっていますが、全体的に4,345分/月の削減になりました。

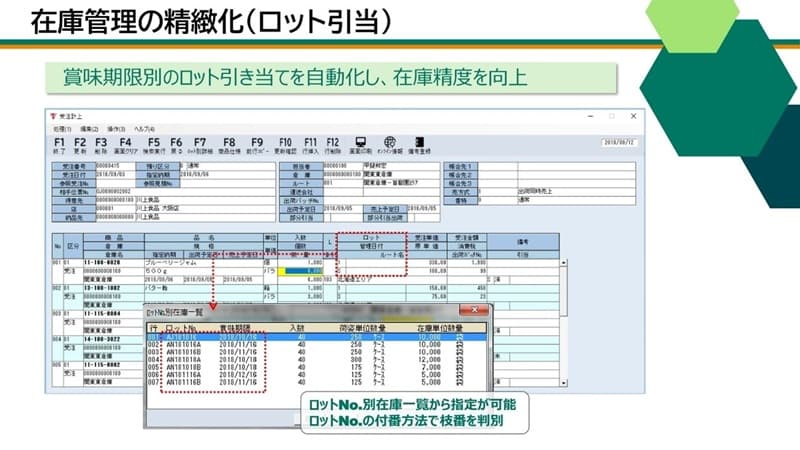

―― 在庫管理では、今回よりロット別の管理を採用されました。在庫精度の向上と業務効率化という、相反する効果を求めての取り組みとなりましたが、効果はいかがでしたか?

山口様:在庫管理は、基幹システムでロット引き当てを自動化しました。これは当社にとっては新たな取り組みです。自社で倉庫を持ったこともありチャレンジしようという流れになりました。管理は複雑化しましたが、お客様へのロットの配当がスムーズになりました。またトーレーサビリティの面でも、どのお客様にどの商品がいつ配送されたかがはっきりと見えるようになったのは大変良いと思います。

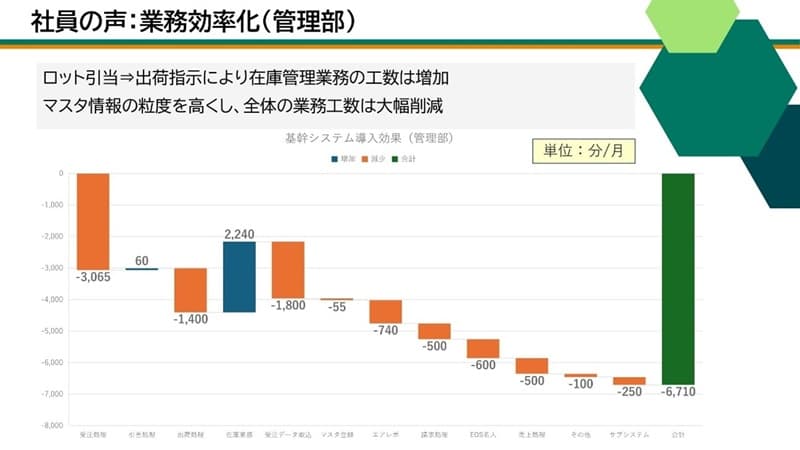

以下は管理部の社員に聞いた、システム導入効果を示したウォーターフォールグラフです。

受注処理業務は、マスタを整備したうえでかなり削減になりました。ロット管理を導入した分、在庫業務はかなり業務時間増になりましたが、全体では6,720分/月の削減になりました。

―― 受注入力の方々などご担当者の残業が減ったのは私も嬉しく思います。最後に全体を通しての感想がありましたらお願いします。

吉富様:プロジェクト期間中、内田洋行から3カ月ごとのスケジュールをたびたびご提示いただいたおかげで、自分たちがどの位置にいるのか、また残課題をいつまでに仕上げないといけないかを把握することができました。システムの説明や質問への 回答を丁寧に頂き大変助かりました。

システムごとの振り返りとしては、

サブシステムについては、カスタマイズゼロを方針として進めました。

―― 幅広いシステムのボリュームになりましたがそれぞれに導入効果を感じていただき嬉しいです。

―― 稼働後の課題、今後の展望についておきかせください。

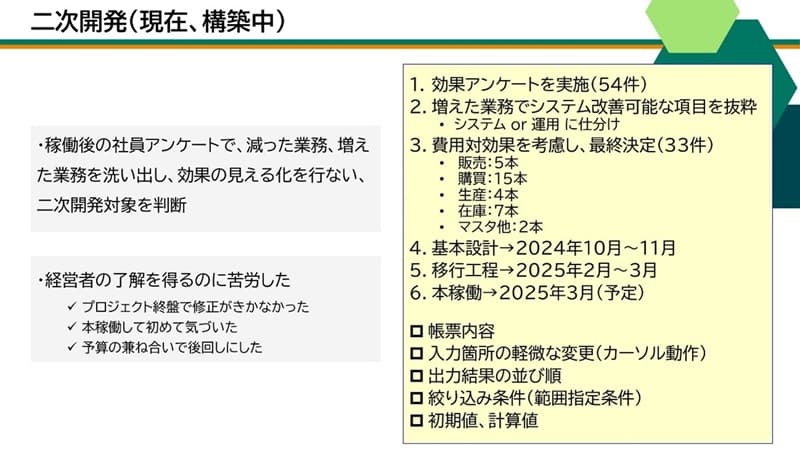

吉富様:本稼働から1年が過ぎました。本稼働の半年後に基幹システムの効果についてアンケートを取り、減った業務、増えた業務の洗い出し、効果の見える化を行いました。その中から、2次開発に回すのか、運用でカバーするかを精査し、費用対効果を考慮した上で 、33件を二次開発要件として決定しました 。

システム導入直後にもかかわらず、なぜ二次開発が必要なのか、経営者に説明し了解を得るのに苦労しましたが、2024年10月に二次開発のキックオフをしました。

―― 守山乳業様の場合は、二次開発を前提として一次開発をご検討いただいたのが大きなポイントでした。アンケート結果を精査した結果、必要な機能のみを二次開発にまわしていただいたので効果も大きく実感していただけると思います。

今後の課題についておうかがいできますか?

吉富様:課題は大きく3つあります。

まず、システム開発室はDX推進部に昇格しました。これまではシステムを使い慣れるということが課題でしたが、導入後1年経った今は、「使いこなす」フェーズに移ったと感じています。これからは、さらなる時間短縮を目指します。また、「DXを自分事にする」ことは、会社の目標でもあるのでより進めていきたいです。

山口様:DX推進部では毎週月曜日に開催している部長会にて、隔週で ベテラン社員に向けて勉強会をしています。上層部のリテラシーが低ければ会社のDXは進まないからです。

その他、セキュリティハンドブックを更新し浸透させていくこと や、Microsoft Copilot の使用法を発信し、使用を促進することでDXを加速したいと思っています。

吉富様:課題の2番目としてはSCMの予測精度の向上です。SCMは粒度が細かくなったので、まだまだパラメータ設定の修正が必要だと感じています。最終目標としては営業担当の修正がなくても精度の高い予想値が得られるようにしたいと考えています。

3番目に、資材管理の件です。新たな仕組みとして取り入れた仕掛管理は運用が煩雑で課題が多く残っています。容器は依頼から完成するまでに数カ月かかるため、「途中工程」と「完成品」とに分けて在庫管理をしたいのですが、なかなか難しく、改善が必要です。

―― 最後に、プロジェクトを振り返ってひと言お願いします。

吉富様:システムの刷新だけでなく、その進め方も刷新しました。全社的な取り組みと位置づけ、PJメンバーが自分事と思って取り組んでくれたことが一番良かった点です。この手法 は次世代にも引き継ぎたいと思います。

山口様:今回、内田洋行とタッグを組めたことが一番良かった。内田洋行が最初から最後まで同じメンバーでサポートしてくれ、大変心強く感じました。

プロジェクトの成否は、どれだけ意見を出し合えるかが鍵です。今回のプロジェクトではPJメンバーがシステム更改を自分事としてとらえ、積極的に意見を出してくれたことがとても良かったと思います。

―― ありがとうございました。

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ