本記事では、受発注の仕組みや流れ、業務のポイントについて詳しく解説します。受発注の効率化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1.受発注とは

受発注業務とは、企業や商取引において、商品やサービスの注文(発注)とその受け取り(受注)に関連する業務全般を指します。

製品やサービスが顧客からの注文に基づいて供給される一連の流れを管理する重要な業務であり、受発注の管理を適切に行うことで、供給の安定化や業務の効率化が図れます。

受注業務

受注業務とは、顧客からの注文を受け取って処理する一連の作業のことを指します。顧客が商品やサービスを注文した後、その情報を正しく管理し、スムーズに商品を届けるまでの流れを担当する業務です。

発注業務

発注業務とは、企業が自社の在庫を補充するために、仕入先に商品や原材料を注文する業務のことを指します。自社で必要なものを適切に調達し、安定した供給を確保するために重要な役割を担います。

2.受発注業務の流れ

受発注業務は、企業間での取引をスムーズに進めるための一連のプロセスです。以下で、受発注業務の流れを解説します。

1)見積もり

発注を検討している企業は、受注側の企業に対して商品の価格や条件についての見積もりを依頼します。受注側はその依頼を受け、見積書を作成し、発注側に提出して内容を確認してもらいます。

ただし、すべての取引が都度見積もりで決まるわけではなく、半年〜1年などの契約期間を設定し、その間の取引価格を決定しているケースもあります。

2)契約締結

発注側は、提出された見積書の内容を確認し、条件に同意した場合、正式に発注書を作成し、受注側に送付します。これにより、正式な発注が確定し、契約が締結されることになります。

受注側は、発注書を受け取った後、受注処理(受注登録や受注伝票の返送など)を行います。また、契約は、受注側と発注側が合意した内容を文書として記録し、ビジネス取引を法的に有効なものにします。

3)商品の発送・受領

受注側は、発注内容に基づいて商品やサービスを準備し、出荷指示や納品書を作成します。その後、出荷担当者が商品と納品書をセットにして発注側へ送付します。

場合によっては、自社の在庫が不足している際に、補充のために仕入れ先へ新たな発注を行うこともあります。

4)支払い・請求

受注側は、商品の納品が完了した後、売上伝票を作成し、発注側に請求書を送付します。発注側は請求書の内容を確認し、支払いを行った後、受注側が入金を確認する流れとなります。

入金確認後、受注側は発注側に領収書を発行・送付し、発注側が領収書を受け取ることで、受発注業務が完了となります。

3.受発注業務の課題

1)煩雑化しやすい

受発注業務は、複数のタスクが絡み合うため、業務が煩雑化しやすいという課題があります。人手のみで対応すると、業務分担や連携が複雑になり、効率的な業務フローを構築することが難しくなります。

また、取引先ごとに異なる締め時間が設定されている場合、限られた時間内で大量の事務処理をこなす必要があるため、業務負担が増大します。さらに、口頭やメール、FAXなど、異なる手段で受けた注文をシステムに入力する作業も発生し、手作業の負担が大きい点も課題の一つです。

2)販売促進や営業のための時間を作れない

受発注業務に時間を取られすぎると、営業担当者が本来行うべき販売促進や新規顧客開拓の業務に十分なリソースを割くことができなくなります。

リソースの配置が適切でない場合、取引先対応に追われ、営業活動が後回しになってしまうこともあります。

3)人的ミスがなくならない

受発注業務では、人為的なミスが完全にはなくならないという課題もあります。発注ミスやデータ入力の誤りは、コストの増加や取引先からの信頼低下につながる可能性があります。

どれだけ注意深く業務を行っても、ヒューマンエラーは避けられず、チェック体制の強化によってある程度削減できるものの、完全に防ぐことは難しいのが現状です。

4.受発注業務の課題を解決する方法

受発注業務の課題を解決するためには、業務フローの見直しやシステムの導入・改善が必要です。以下で詳しく解説します。

1)業務フロー・業務内容を見直す

受発注業務の効率化を進めるには、まず業務フローを可視化し、各工程の見直しを行うことが重要です。

また、改善の結果をもとに業務プロセスを最適化し、不要な作業を削減することも重要です。さらに、部署間の連携を強化するために、人員配置を見直し、業務が円滑に進むよう調整することも必要になります。

2)受発注システムを導入する

受発注業務の効率化には、システム導入が非常に効果的です。従来のアナログな受発注方法をデジタル化することで、作業の自動化が進み、業務負荷を軽減できます。

また、Web発注の仕組みを取り入れることで、注文データの転記ミスを防ぎ、ヒューマンエラーを削減することが可能になります。

3)受発注システムを見直す

すでに受発注システムを導入している場合は、システム自体を見直すことも大切です。取引先との取引条件や連絡手段、業務フローの変化によって、以前導入したシステムが現在の業務に適していないケースもあります。

そのため、自社の課題を解決できる機能を備えたシステムに切り替えることも検討するべきポイントです。

5.受発注管理システムの選び方

受発注管理システムを導入する際は、自社の業務に適した機能を持つシステムを選ぶことが重要です。以下で詳しく解説します。

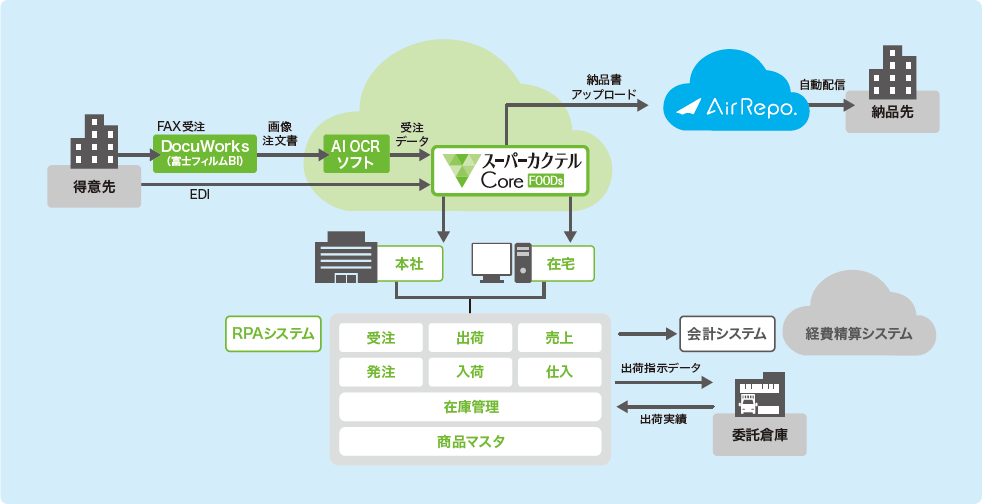

- 受注業務や納品書発送業務のペーパーレス化・自動化を実現した株式会社オカフーズ様のシステム全体構成図(内田洋行のサポート事例より)

▼株式会社オカフーズ様の事例記事も是非ご覧ください

業務スピードが劇的に向上 効果抜群の業務改善を継続する秘訣とは?

1)自社が求める機能が搭載されているか

受発注システムを導入する際は、自社の業務に必要な機能が備わっているかを確認することが重要です。システムにはシンプルなものから多機能なものまでさまざまな種類がありますが、機能が多いほど操作が複雑になり、費用も高額になる傾向があります。

そのため、まずは導入の目的と自社の課題を明確にし、それに対応できる機能を整理した上で選定を行うことが大切です。

2)同業界への導入実績はあるか

受発注システムには、業種や業界に特化した製品も多くあります。そのため、システムを選定する際には、自社と同じ業界・業種への導入実績があるかを確認することが重要です。

3)サポート体制は充実しているか

受発注システムを導入すると、トラブルが発生した際に迅速な対応が求められます。特に、受発注業務は企業の売上や供給に直結するため、システムの不具合や操作ミスが発生すると大きな影響を及ぼす可能性があります。

そのため、サポート体制の対応時間や窓口の種類(電話、メール、チャットなど)を確認し、自社の業務に合ったサポートが受けられるシステムを選ぶことが重要です。

6.受発注管理システムを導入する際の注意点

受発注管理システムを導入する際には、取引先との連携や自社の業務フローに適した運用が可能かを事前に確認することが重要です。以下で解説します。

1)取引先への同意を得る

受発注システムの効果を最大化するためには、手入力を極力削減し、取引先とのデータ連携や注文書のペーパーレス化を推進することが重要です。そのためには、取引先の同意を得ることが不可欠です。

もし同意を得るのが難しい場合は、ペーパーレスFAXやOCR、RPAなどのツールを活用し、取引先の負担を減らしながら自社の手入力作業を削減するシステム構築を検討することも有効です。

2)自社に適した運用が実現可能か

受発注システムの導入を検討する際には、自社だけでなく取引先も含めて、円滑に運用できるかを確認することが重要です。

具体的には、取引先の注文データや注文書のフォーマットを考慮し、自社のシステムにスムーズに取り込み・登録が可能かを検証する必要があります。また、受発注業務の締め処理時間に十分間に合う運用が可能かも確認し、システムの導入によって業務負荷が増えないよう慎重に検討することが重要です。

7.まとめ

受発注業務は、企業間の取引を円滑に進めるために不可欠なプロセスですが、業務の煩雑化や人的ミス、取引先との調整の難しさといった課題が多く存在します。適切な業務フローの構築や、デジタル化を進めることで、こうした課題を解決し、業務の効率化を図ることが可能です。

内田洋行は、食品業・化学品業の他、さまざまな業種に対応できるシステム導入実績を持ち、多岐にわたるプロセスを一元管理できる基幹業務システム(スーパーカクテルシリーズ)を提供しています。調達から製造、販売まで、企業のサプライチェーン全体の課題解決をサポートし、業務効率化と品質向上を実現します。

関連記事

お役立ち資料