- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

|

農林水産省 新事業・食品産業部 |

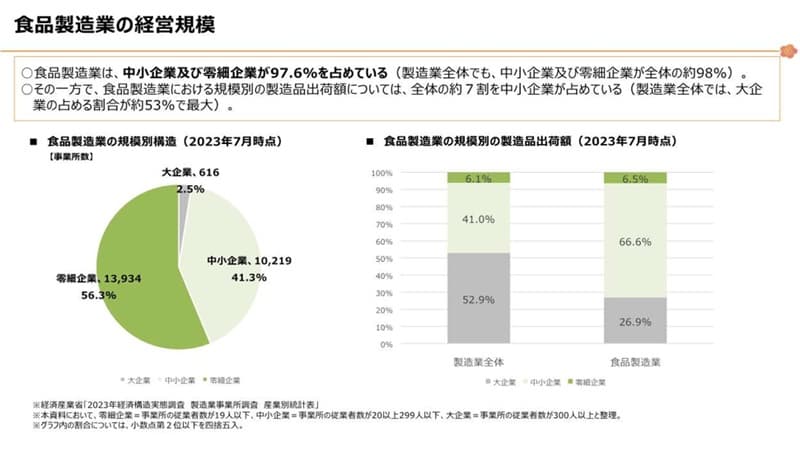

食品製造業の業態には大きな特徴があります。それは、中小企業及び零細企業が多くの製品出荷額を担っているという点です。製造業全体を見ると、大企業の占める製品出荷額の割合が約53%もあり、半分以上です。しかし、食品製造業だけを見れば、大企業は約27%で、中小企業が約67%を占めます。政策の観点から言えば、この中小企業を育成することが重要になるということです。

現在、食品製造業をとりまく状況が厳しくなっています。

まず、食品産業における輸入原材料価格が高止まりをしています。2021年以降、世界の食料価格や海上運賃などが高騰し、これにより小麦・大麦・大豆などの穀物の輸入価格も急騰しています。どれも食品の製造にとって重要な基礎原料です。かつては原材料の多くを安く安定的に仕入れることができましたが、現在は調達のリスクを考えなければならない状況です。

また、気候変動によって農林水産物の収穫量が減ったり、品質が悪化したりしています。さらに食品産業は、生産から消費までのバリューチェーン全体で環境問題への対応や人権の問題など持続可能性の課題とも密接にかかわります。今、この課題の解決に向けた行動も求められています。

労働力についても課題があります。

我が国では労働力人口が減少しており働き手の高齢化が進んでいます。これまでの体制を前提にすると、やがて生産ができなくなるため、食品産業においても生産性の向上が必要です。

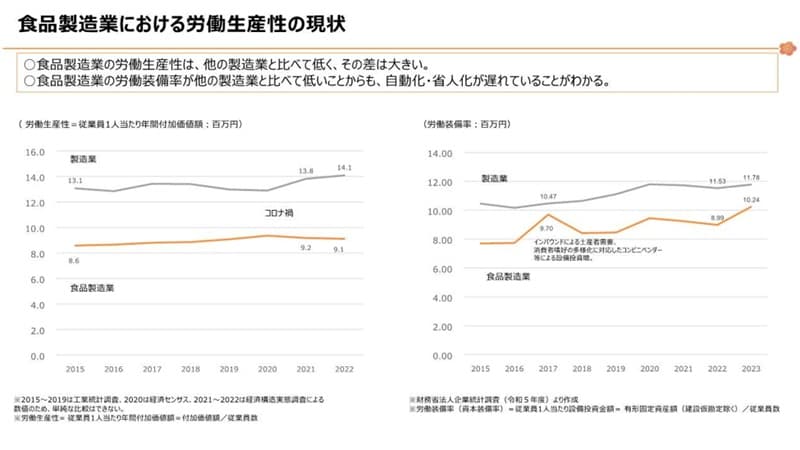

食品製造業における労働生産性を見ていくと、常に製造業全体と比して低いことがわかります。食品産業は、国内生産額に比して就業者数が多いことから、労働集約型産業であり、多くの人手を必要とするが欠員率も高く、労働力の確保が課題となっていることから、人手を減らして生産性を高めるため、機械化や自動化などへの投資が求められます。

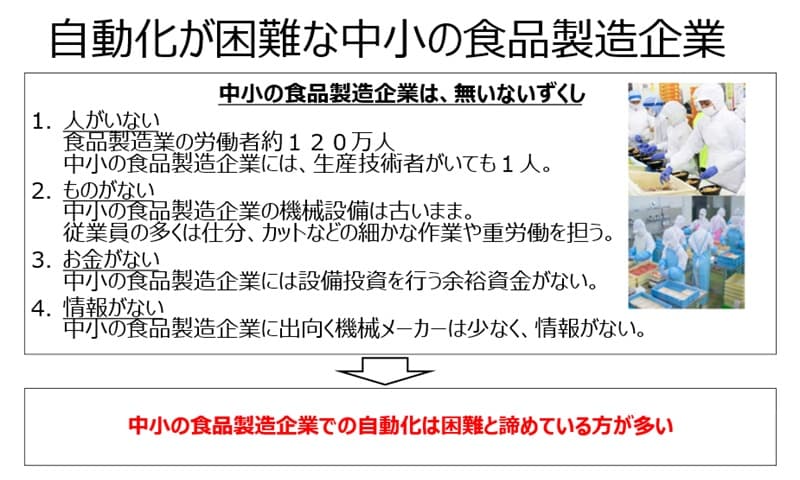

ただ、機械投資の状況がわかる労働装備率を見ると、食品製造業は製造業全体に比べて低いことから、自動化・省人化が遅れていることがわかります。食品製造業の多くの企業は今、「人がいない」「ものがない」「お金がない」「情報がない」という「無いないづくし」の状況に置かれています。

【食品製造業の現状「無いないづくし」】

わが国において食品産業は極めて重要な存在です。ただ、食品産業の企業の皆さんはこれから多くの厳しい課題を克服しなければなりません。その困難を乗り越えていただくために、農林水産省はしっかりと施策を打ってまいります。

農林水産政策の動向について、法制度を中心に紹介します。

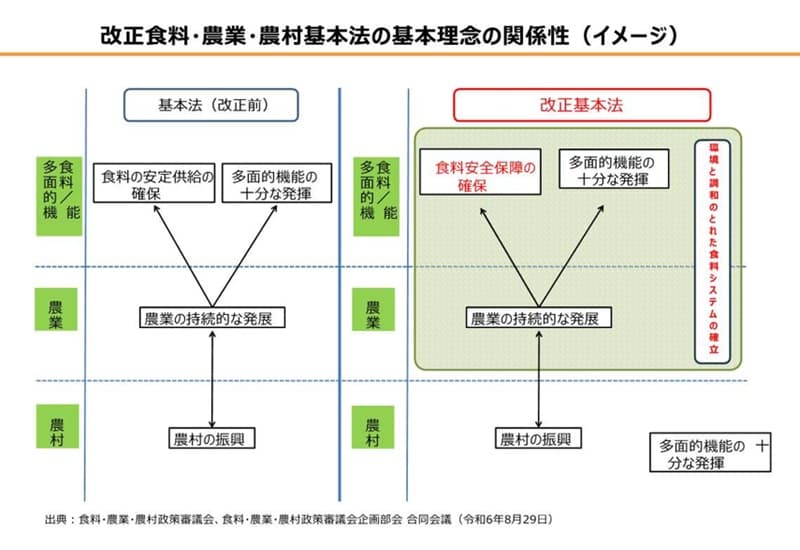

まず説明したいのは「食料・農業・農村基本法」の改正です。この法律は農林水産行政を進めていく上で中心となる基本的な法律です。これを昨年(2024年)の国会で25年ぶりに改正しました。

改正の背景には農業や食料をめぐる環境の変化があります。その理念の中には、食料安全保障の確保がしっかりと位置付けられています。今までにないリスクが増えている中でも、国民一人一人に確実に安全でおいしい食料を届けることができるように、国が必要な食料安全保障の措置を今まで以上に取り組むということです。

また、食料にまつわる環境問題も増えてきています。改正された基本法の理念にも、環境と調和のとれた持続可能な食料システムの構築が盛り込まれています。

この改正を受けて、農林水産省はそれぞれの部門で必要な法律や制度、補助事業を作り上げます。新事業・食品産業部では、食料安全保障を確保するための取り組みの一つとして、これまでの価格形成のあり方を変えていきたいと考えています。

人件費や調達代、肥料代など、いろいろなコスト変動の要因がある中で、企業がコストカットを重ねていく安売りのような価格形成が難しくなっています。コストを適切に積み上げて、合理的に価格形成ができる仕組みが必要です。我々は、コストを考慮した価格形成ができるように法制化したいと考えています。

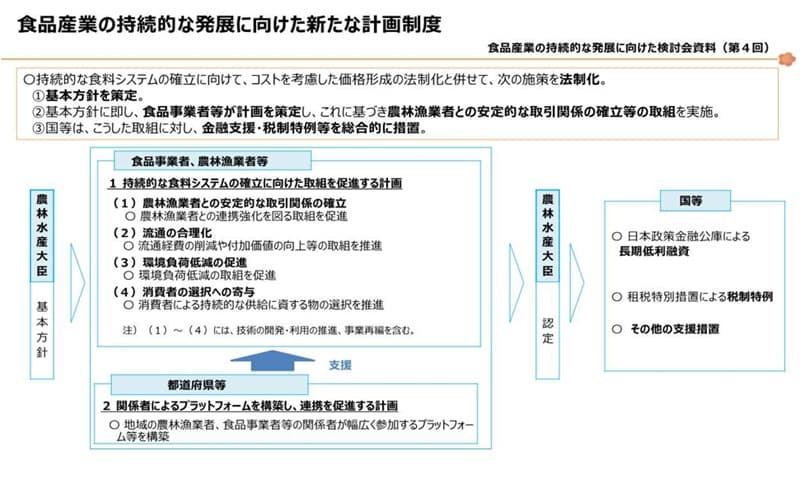

また、食品産業が持続的に発展していけるように、農林水産業と手を結びながら流通を合理化したり、環境負荷を低減したり、消費者の理解をしっかり得ていくことも重要です。農林水産省は次の四つのポイントをターゲットにした制度を作りたいと考えています。

【食品産業の持続的な発展のポイント】

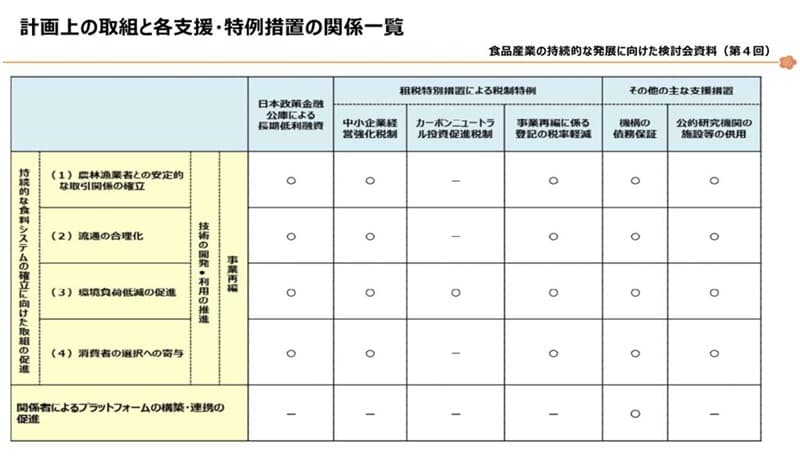

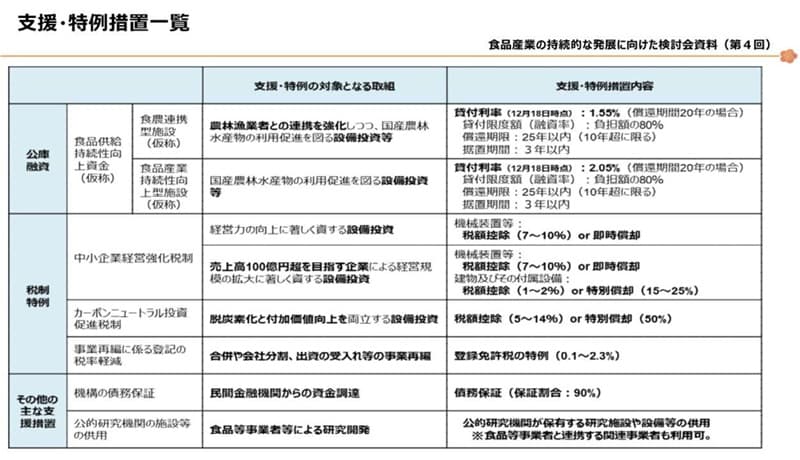

食品産業の持続的な発展に向けて前向きな設備投資等の取組を行う食品製造業の事業者には、まず計画を策定し、その計画を農林水産省に申請いただきます。要件に基づいて認められれば長期低利融資が利用できたり、税制の特例を受けられたりする新制度を検討中です。今年(2025年)の通常国会での成立を目指しています。

①「農林漁業者との安定的な取引関係の確立」の取り組みイメージ

支援の対象となる取り組みは、国内の農林漁業者との取引の拡大や、国内の農林漁業者との継続的な取引の実施などです。

例えば、食品製造事業者が国内の農林漁業者から安定的に農産物を調達するために冷凍・冷蔵施設が必要となれば、その設置の取り組みに対して支援が受けられます。あるいは、不安定な輸入小麦から安定調達できる国産米粉に切り替えるために、製造ラインの切り替えや新たな設備の投資が必要となれば、その設備投資が支援の対象となります。

②「流通の合理化」の取り組みイメージ

支援の対象となるのは、流通経費の削減や、食品などの付加価値の向上、新たな需要の開拓です。

例えば、小売事業者が流通施設の隣にドライセンターを設置し、そこでの合理化を図るためにプロジェクションピッキングシステムを導入するといったような取り組みにおいて支援が受けられます。あるいは、卸売事業者が品質管理を高度化するための設備投資なども支援の対象となります。

③「環境負荷低減の促進」の取り組みイメージ

支援の対象となるのは、温室効果ガスの排出量削減などによる環境負荷の低減や、食品廃棄物の発生抑制などによる資源の有効利用になります。

例えば、製造事業者がフライヤーをガス式からIH式に変えたり、酸化防止装置を導入するなど、温室効果ガス排出の削減や揚げ油の劣化対策を図るといったような取り組みにおいて支援が受けられます。あるいは、プラスチックの削減やリサイクル率を向上するために、資源循環対応型の容器包装に切り替えるといった取り組みが対象になります。

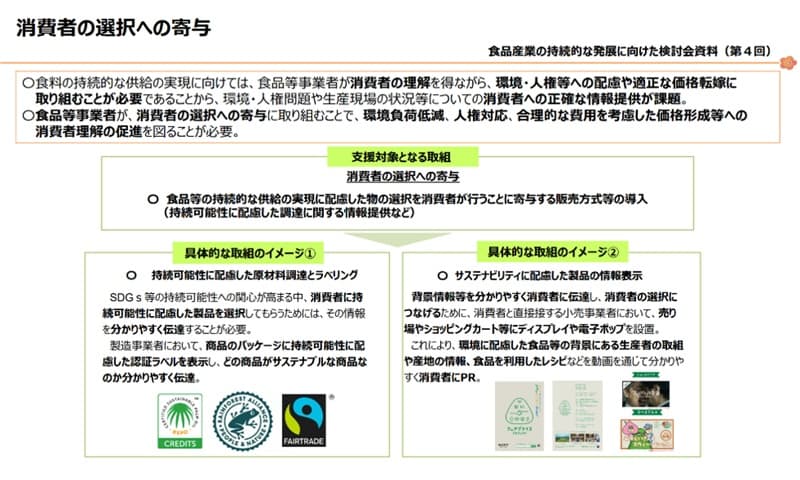

④「消費者の選択への寄与」の取り組みイメージ

支援の対象となるのは、持続的な供給の実現に配慮した物の選択を消費者が行うことに寄与する販売方式等の導入です。この枠組みはDX化が大いに期待されるところです。

例えば、食品製造事業者が商品のパッケージに認証ラベルを表示し、どの商品がサステナブルな商品なのかをわかりやすく伝達するといった取り組みが支援の対象になります。あるいは、小売事業者が売り場などにディスプレイや電子ポップを設置し、環境に配慮した食品の生産者や産地の情報、調理例などをわかりやすく伝えるといったような取り組みも支援が受けられます。

⑤「技術の開発・利用の推進」の取り組みイメージ

新技術の開発や利用においても支援が受けられます。

例えば、食品製造事業者が未利用魚種や加工残渣から高付加価値素材を完全に分離させる技術を確立し、水産業を活性化や環境負荷の低減も図るといった取り組みに対して支援が受けられます。あるいは、動物性タンパク質に変わる植物性の原材料を活用したプラントベースフードなど、新たな食品の開発や実証、改良を通して国産大豆の利用を増加して農業者との連携強化を促進するといった取り組みも支援の対象です。

⑥「事業再編」の取り組みイメージ

今回の支援措置では、事業再編の取り組みも支援の対象にしたいと考えています。

例えば、豆腐製造業者が、地元農家と連携する別の豆腐製造業者をM&Aで子会社化し、農業との連携を強化しつつ地域の食と経済を維持するといった取り組みが支援の対象になります。あるいは、後継者がいない地域密着型小売事業者に対して、経営の多角化を図りたい取引先の食品仲卸業者が事業承継をするといったようなケースも対象になります。

あわせて、農林水産省では中小企業を含めた食品企業の持続可能性に配慮したサステナブル経営を進めるため、「食品企業のためのサステナブル経営に関するガイダンス」を昨年策定しています。また、特に中小企業が円滑に人権対応を進められるよう、食品産業向けに特化した「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」を作成・公表しているので、こちらも是非ご活用ください。

▽ご興味がある方はご覧ください

食品企業のためのサステナブル経営に関するガイダンス(農林水産省)

食品企業向けの人権尊重の取組のための手引き(農林水産省)

原材料調達・品質管理改善室では「生産性向上推進チーム」を作り、製造現場の自動化(DXを含む)をはじめ、既存技術の改良や小型・低コスト化、ロボット化推進のための使用資材の標準化などの旗振り役を務めています。

前述のとおり、食品製造業の中小・中堅企業は「無いないづくし」の状況です。

まず、自動化・機械化・ロボット化・IT化・DX化などの先進的な取り組みをしたくても、それを判断して実行できる人材がいない。また、前向きな投資をしたくても資金的な余裕もない。そもそも、検討するための情報も集まってこない。結果的に、中小・中堅の食品製造企業の多くは「自動化は困難だ」と諦めてしまいます。農林水産省はそんな中小・中堅の食品事業者の皆さんをしっかりと応援したいと考えています。

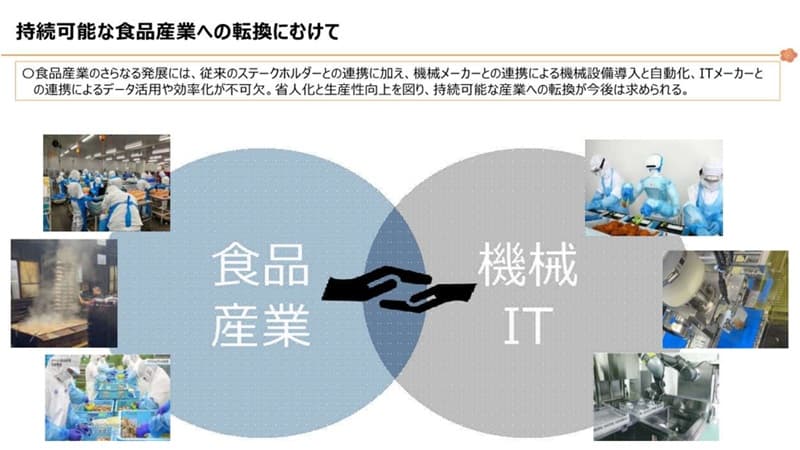

食品産業の生産現場で見られる特徴の一つは、特殊な機械が多いということです。食品産業が発展するには、機械メーカーとの連携による機械設備の導入と自動化、そしてITメーカーとの連携によるデータ活用や効率化が不可欠です。そして、機械メーカーなどが食品産業の分野に投資をしていく環境作りが重要です。

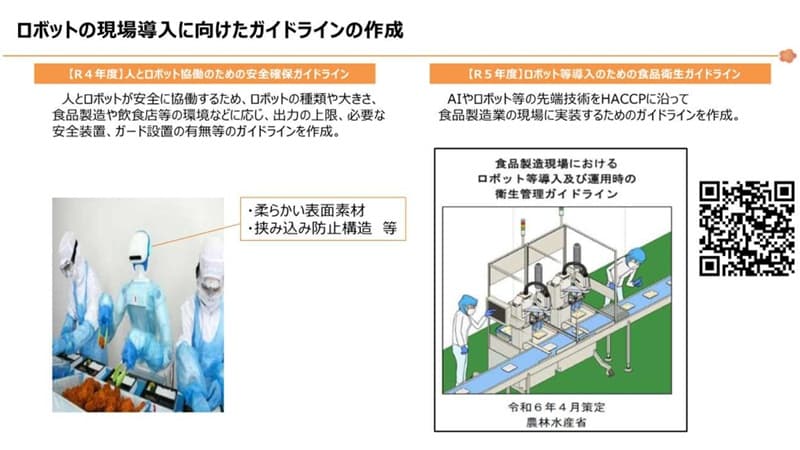

農林水産省は2024年4月、食品製造現場におけるロボット等導入のための衛生管理ガイドラインを策定しました。

ロボットなどの先端技術を食品製造現場に導入する場合、システムインテグレーターや機械メーカーはHACCP(ハサップ/食品の安全性を確保するための衛生管理方式)に沿った衛生管理に対応する必要があります。食品製造業の現場は他業種と異なり、食べ物と接するため材質を考慮する必要があるなど、様々な配慮が必要です。しかし、機械メーカーやシステムインテグレーター側がそれをうまく捉えられず、導入のネックになっていました。

そこで、AIやロボット等の先端技術をHACCPに沿って食品製造業の現場に実装するためのガイドラインを作成しました。ホームページで公表していますので、ぜひご覧ください。

▽ご興味がある方はご覧ください

食品製造業等の生産性向上(農林水産省)

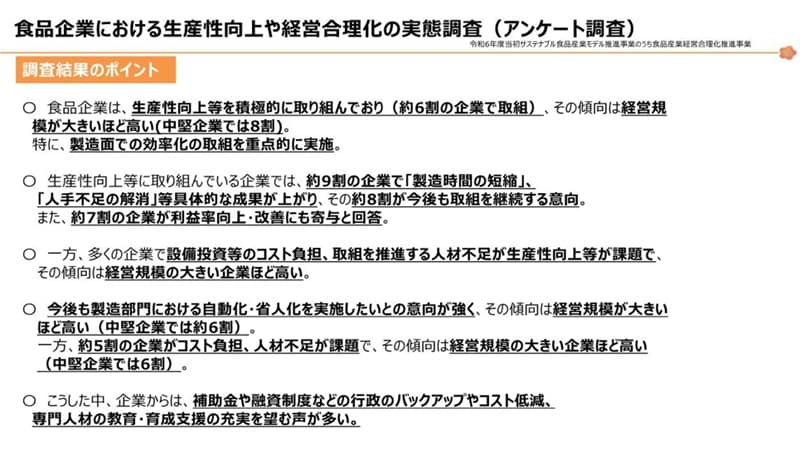

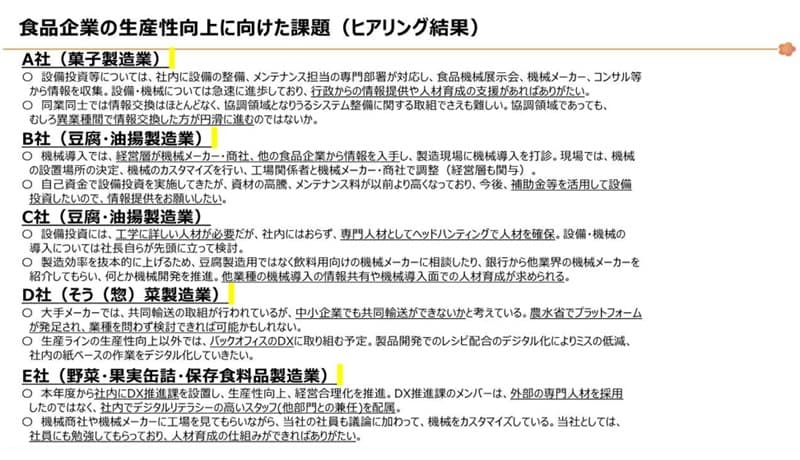

食品企業における生産性向上や経営合理化の現状を把握するために、実態調査にも取り組んでいます。対象は、食品・飲料製造全業種における中小・中堅の約6,000社。電話による聞き取り調査を実施して、809件から回答を得ました。調査結果のポイントは次の通りです。

優良と思われた約50社の取り組みについては、事例集にまとめて公開しています。食品工場の自動化・機械化、ロボット導入、DX・IoT、人材育成など、多様な取り組みを紹介していますので、ぜひ今後の取り組みのヒントにしてください。

▽ご興味がある方はご覧ください

食品製造業の生産性向上等に向けた取組 優良事例集(農林水産省)

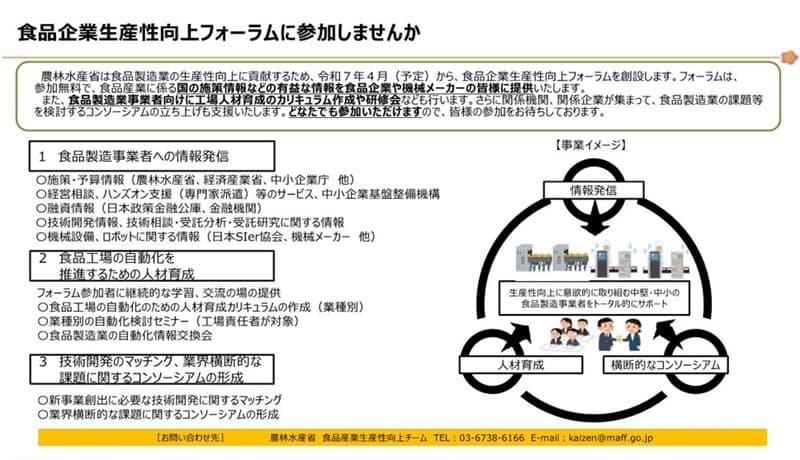

2025年4月には「食品企業生産性向上フォーラム」も創設する予定です。食品製造業の「無いないづくし」に対応すべく、食品産業にかかわる国の施策情報や経営相談、融資の情報、技術的な情報などを、ここから食品企業や機械メーカーに提供します。

また、人材育成のカリキュラム作成や研修会なども実施します。さらに、関係企業等が集まって課題を横断的に検討するコンソーシアムの立ち上げも支援します。参加費は無料です。皆さんの参加をお待ちしております。

最後に、農林水産省のホームページにも生産性向上の情報がいろいろとあります。こちらもぜひご覧ください。

▽ご興味がある方はご覧ください

食品製造業等の生産性向上(農林水産省)

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ