- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

|

株式会社コープミート千葉 |

|

株式会社コープミート千葉 |

|

株式会社東京システムリサーチ |

小澤様:これから私、株式会社東京システムリサーチ(tsr)の小澤が進行役を務めながら、帳票電子化ソリューション「XC-Gate」を導入いただいた株式会社コープミート千葉様の事例を紹介したいと思います。現場のリアルな声を共有したく、今回のプロジェクトを推進したマネージャーの橋本健太郎様と開発担当の宮内克也様にお話をうかがってまいります。まずは会社紹介からお願いいたします。

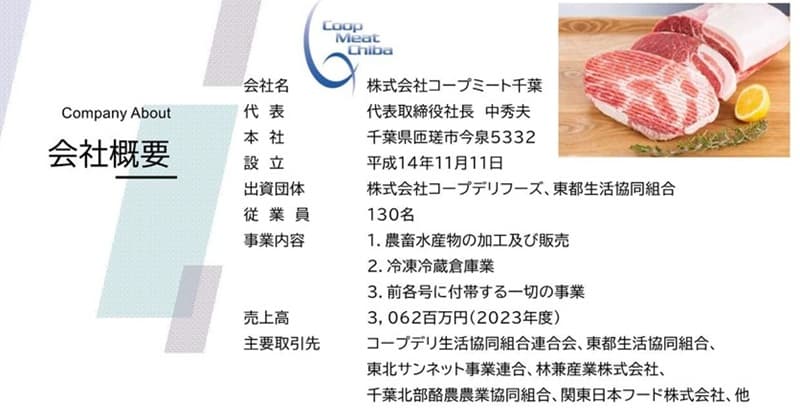

宮内様:株式会社コープミート千葉の会社概要は次の通りです。

生活共同組合の出資を受け、会員向けに安全安心なお肉を届けている食肉加工メーカーです。徹底した衛生管理はもちろん、原料の仕入れから保管、加工、製造、出荷までを一元管理することで、厳格なトレーサビリティの確保を実現しています。

小澤様:次に、東京システムリサーチの会社概要を紹介させていただきます。

1982年に創業したIT企業で、お客様と共に課題に向き合い、心の通ったITソリューションの共創を通して、お客様と共に成長してまいりました。食品製造業のお客様に多く導入いただいている「XC-Gate」は、2017年から手掛けており、現在までに30社以上、約70工場で導入の支援をしてきました。

小澤様:ここからはコープミート千葉のお二人と対話をしながらお話を進めてまいります。

まず、御社における現在の課題やDXの効果を教えていただけますか。

橋本様:弊社が今回取り組んだDXの達成内容(費用対効果)から説明します。

新システムの導入コストは約860万円でした。これに対して、年間620万円の経費削減効果を得ました。例えば、製造データを自動集計することで、事務パートがパソコンに転記する作業時間を毎日4時間削減し、年間約200万円のコストダウンを実現しました。

また、製造現場における手書き作業をタブレット入力に置き換えることで、年間約400万円のコストカットもできました。

気になるランニングコストは年間約140万円。内訳はクライアント料と年間保守費用がおよそ半分ずつです。

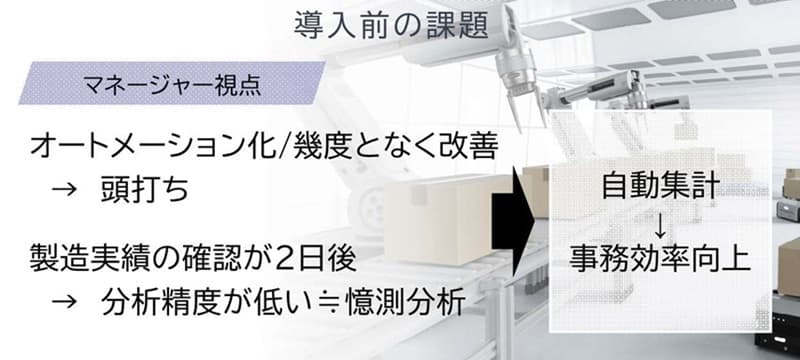

今回、この帳票電子化ソリューション「XC-Gate」を導入した理由はいくつかあります。まず、私はマネージャーとして次のような課題を抱えていました。

一つは、機械投資による効果の頭打ちです。8年前ぐらいから従業員の高齢化や人員不足の課題が出てきて、攻めの投資でオートメーション化を促進してきました。しかし、2年ほど前から機械投資の「やり尽くし感」が出てきて、改善が頭打ちになっていたのです。

また、紙の帳票で生産の記録をつけていたので、すぐに確認することもできませんでした。我々がパソコンで製造データを見ることができるのは翌々日です。製品歩留まりが落ちた商品に対して、その原因を2日後に調べることになるので、当時の状況を細かく思い出せず、なかなか改善に結びつかないといった面もありました。

そこで、製造データを自動的に集計するシステムを導入してはどうか、と思ったのです。事務作業の効率化だけでなく、タイムリーな分析による改善も可能になるのではと期待しました。

小澤様:製造現場でも紙帳票に対する課題があったのでしょうか。

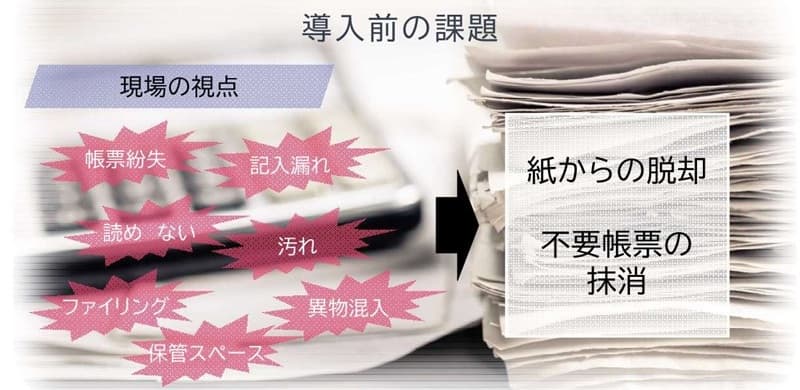

宮内様:紙帳票にはいろいろな課題やリスクがありました。

例えば、記載途中の帳票の紛失や、記入漏れ、手書き文字が読めない、などです。また、冷凍の食肉を扱うので、手が多少濡れたり、汚れたりすることもあります。その手で紙の帳票に触れることで、不衛生な状態になり、あるいは紙が破れやすくなって異物混入のリスクが高まります。さらに、毎回ファイリングするので、保管スペースも確保しなくてはなりません。

このような課題があったので、現場にいた私も紙の帳票からの脱却を図るペーパーレス化に取り組みたいと思っていました。また、帳票を電子化するにあたって、すべての帳票を見直すことになるので、いつの間にか必要性がなくなっていた帳票を排除できるのではないかという思いもありました。

小澤様:今回、数あるITベンダーと製品の中から弊社、そして「XC-Gate」に決めた理由は何だったのでしょうか。

橋本様:ベンダーについては4社に絞って検討していました。ただ、私の選定の目的や条件が次のように明確だったので、ほぼ悩まずに東京システムリサーチ様にご提案いただいたXC-Gateを選びました。

【今回の選定条件】

東京システムリサーチの方たちは、この条件や導入の目的をすぐに理解し、最初から質疑応答がスムーズでした。経験も豊富で提案力も高く、ここなら安心してシステム構築を任せることができると確信しました。

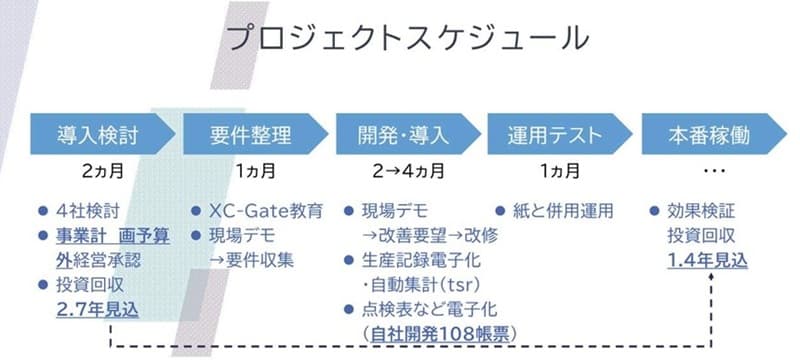

小澤様:今回の新システム導入プロジェクトについて、実際のスケジュールを振り返りながら、さらに具体的な話をうかがいたいと思います。

まず、導入検討についてうかがいます。当時、今回のプロジェクトの予算は事業計画の予算に入っていなかったと伺いました。経営層に対する説得が大変だったのではないでしょうか。

橋本様:実際のところ、経営層の承認はすぐに得ることができました。会社としてペーパーレス化を促進するという方針があったからです。

ここで一つ伝えたいのは、この承認を得たときに一つの条件を経営層に認めていただいたことです。それは、今回のプロジェクトを進めるにあたって、開発者と現場以外の第三者(経営陣、営業部、管理部、品管)の介入はさせないというものです。ともすると、外野から「これもしてほしい」「あれはやめてほしい」という声が出ますが、今回はそれがないようにしてもらったのです。その結果、とてもスムーズに事が進みました。これは、一つの大きなポイントになったと思っています。

小澤様:次に開発・導入の期間についてうかがいます。ここが2カ月から4カ月に延びたのですが、その理由をお話しいただけますか。

橋本様:今回、帳票を電子化するにあたって、担当の宮内が108種の帳票を一つ一つ開発していきました。その電子帳票を現場に見せたときに、予想以上に担当者から改善要望が出たのです。その対応で時間が延びてしまいました。ただ、ここはとても大事なところなので、良い形の帳票になるまでやり取りを繰り返しました。

小澤様:期間は長くなってしまいましたが、この開発のところで力を入れたのは結果的に良かったのではないでしょうか。その効果は、投資回収の期間が当初計画の2.7年から1.4年に短くなったところに現れていると思います。

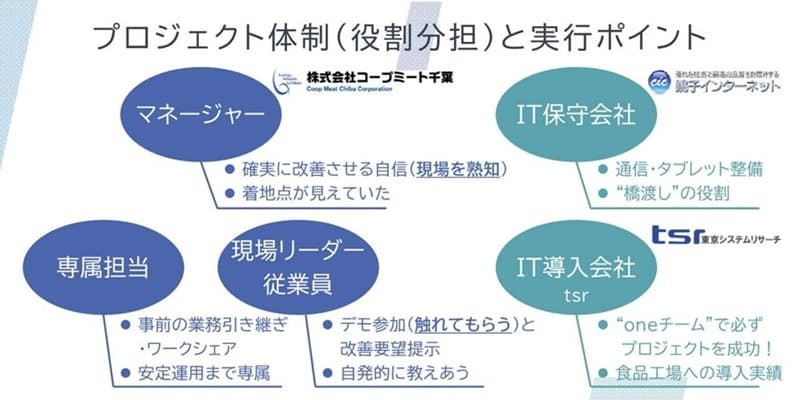

さて、プロジェクトを実行するには、まず体制を組む必要があります。今回は、御社のITをサポートしてきた保守運用企業様も入り、弊社と合わせて3社で進めることになりました。社内や社外の役割分担について、どのような点に注意しましたか。

橋本様:プロジェクトの実行にあたっては、まず専属の担当を一人決めたところがポイントです。選んだのは、専門学校でITを専攻した宮内です。XC-Gateの導入は、数多くの電子帳票を現場とやり取りしながら作る必要があるなど業務ウエイトがかなり重いので、それまでの宮内の業務はワークシェアで他の従業員たちにもってもらいました。

小澤様:宮内さんは、今回の専任担当者として、108種の電子帳票を開発しました。おそらく、いろいろな苦労があったと思います。

宮内様:私は専門学校でITを学びましたが、実務ではIT関連の開発にかかわる経験がほとんどありませんでした。また、XC-Gateの帳票作成でベースとなっているのはエクセルとエクセル関数で、これも不安要因でした。しかし、東京システムリサーチのシステムエンジニアの方々がとても丁寧に教えてくださいまして、気づけば108種の帳票開発をやり遂げていました。このときの達成感は今でもよく覚えていますし、入社して13年の中で一番やりがいを感じる仕事になりました。

小澤様:運用定着についても教えてください。御社の場合、要点は「教育と習熟」「仮運用と改善要望」「完全並行運用」の3点があると思います。

宮内様:現場教育については、まず帳票開発の担当である私たちが担当しました。対象は、現場の工場長と各チームリーダーです。そして、そのチームリーダーから一般職員・パート従業員に対して、実際に使用するタブレットに触れてもらいながら、操作性や記入方法について学んでもらいました。

当時は、「触ってもらってなんぼ」の精神で、とにかく現場の方々にはタブレットを触ってもらいました。このときに良かったのは、従業員同士が自発的に教え合うようになったことです。弊社の企業風土が良い形で現れました。

仮運用のときにも、さまざまな要望が出ました。指摘された点はすぐに帳票の改善を行いました。また、タブレットの操作に慣れている従業員にデモをやってもらうことで、新しい運用システムが早く現場に根付くことになったと思います。

小澤様:御社は、完全移行の前に、紙の帳票と電子の帳票を並行運用する期間を設けています。この狙いは何だったのでしょうか。

橋本様:仮運用時に紙帳票と電子帳票を二重で入力させることで、その違いを理解してもらいつつ、紙帳票の手間とストレスを実感してもらう。その結果、「早く電子帳票に切り替えたい」と思ってもらうことができました。私としては、この取り組みでスピード感を落とすこともなかったので、うまくはまったと思っています。

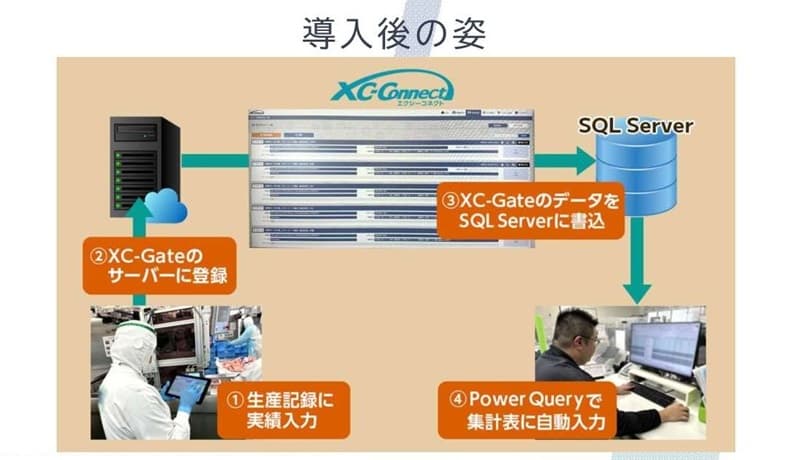

小澤様:XC-Gateを導入した現場のイメージは次の通りです。

まずは現場の作業者が生産記録をタブレットで入力します。すると、そのデータがXC-Gateのサーバーに入ります。さらに、そのデータが「XC-Connect」を通して自動的にリレーショナルデータベース「SQLサーバー」に書き込まれます。データを結合して加工するツール「Power Query」を介して集計表で最新の情報がすぐに確認できるようになりました。

導入効果について、教えていただけますか。

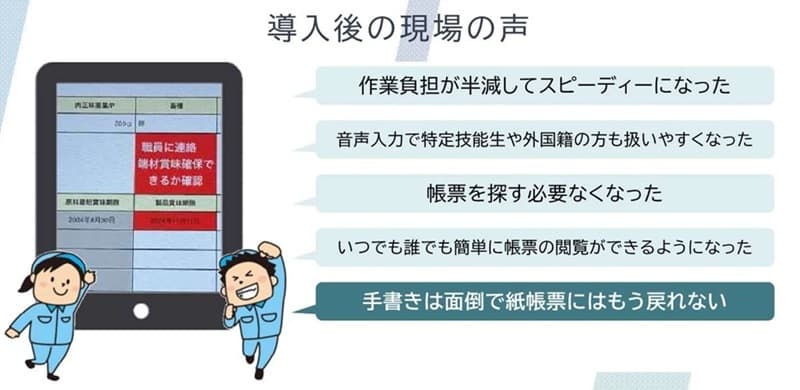

宮内様:導入後、大きく五つの点が改善しました。

【導入前と導入後の比較】

橋本様:他にも、いろいろな改善点が見られました。

まず「リアルタイム改善」ができるようになりました。製造実績データをリアルタイムで監視できるようになったので、問題が生じたときには現場で分析し原因を特定することが可能です。歩留まり率を上げようという現場の意識が強まりました。

例えば、タブレット上でセルをタップするだけで過去10回分のデータが棒グラフで示されます。この機能は現場の担当者には好評で、その場で「どうして今回は廃棄ロスが多いのか?」などと気づいて原因を特定できるので、次の改善につなげられます。実際、工場全体の製品歩留まり率を1%向上できました。まさに導入前に期待していた効果が現れたのです。

さらに、CS(顧客満足度)も向上しました。得意先様から電子帳票を取り入れた先進的な企業と評価されることで、今まで以上の強い信頼をいただけるようになったと感じています。

また、改良や改善も継続していて、現場から帳票の改良の提案が自発的にあったり、入出庫チームへの水平展開を図ったりしています。ペーパーレス化が社内で浸透しているのだと思います。

宮内様:現場からも嬉しいフィードバックをもらっています。はじめはタブレットの導入に不安感がありましたが、今では「手書きにはもう戻れない」と言われています。

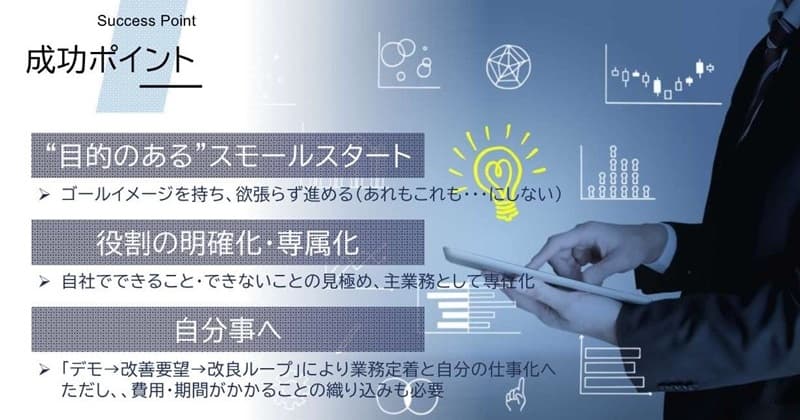

小澤様:弊社はこれまで数多くのお客様に対してペーパーレス化の導入を支援してきました。私どもが今回のコープミート千葉様の取り組みを分析すると、成功要因が大きく3点あったと思います。

まず、マネージャーの橋本さんがゴールのイメージを明確に持たれていました。また、自社が取り組むこととITベンダーに任せるところを明確に分け、現場から宮内さんを切り出して専属化するという思い切った策もとりました。さらに、現場と何度もやり取りをすることで、現場の方たちの間にも「これは自分たちが使うものなんだ」という意識が芽生えたと思われます。このような取り組みが今回のプロジェクトを成功に導いたのでしょう。

最後になりますが、同じ課題を抱える製造業の皆さまにアドバイスを一言いただければと思います。

橋本様:当初、ペーパーレス化は難しいのではないかと思う部分もありました。また、高齢化が進む従業員がタブレット端末を拒否するのではないかという懸念もありました。しかし、実際に取り組んでみるとそんなことはありませんでした。私も現場も、ペーパーレス化はメリットのほうが多いと感じています。いろいろな会社や現場があると思いますが、一度、システム導入の検討をしてみることをおすすめします。

宮内様:帳票をペーパーレス化するとなると、多種多様な帳票を開発しなくてはなりません。その作業は確かに大変です。しかし、これは会社や工場に貢献できる仕事であり、やりがいを強く感じられると思います。ぜひ、取り組んでみることを考えてみてください。

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ