はじめに

トータルケアプログラムは、ステップ1〜6まであります。ステップ1〜3が現場でのオペレーション、ステップ4が人材育成、ステップ5がケアプランに関するものとなっています。今日は、ステップ1〜3の現場でのオペレーションについてお話します。

身体的重度化と認知症患者の増加による新しいケアの必要性

トータルケアについてご説明する前に、すこしさかのぼって20年前の話をいたします。この当時は、研究会メンバーの施設では、ユニットケア(利用者の自立を尊重し、一人ひとり個性や生活のリズムに合わせた個別ケア)に先進的に取り組んでいました。これで高齢者ケアの環境は各段によくなったと思っていましたが、7、8年前ごろから、「うまくいかない、おかしいな」という声がいくつかの施設からあがるようになりました。施設から病院に送られ入院する利用者が増え、稼働率が下がってきたのです。なにがおかしいのだろうと話し合った結果、原因は、

(1) 利用者の身体的重度化の進行(要介護度で1〜1.5ポイントアップ)

(2) 認知症患者の増加(利用者の約6割から9割以上にアップ)

だとわかりました。しかも、それらが同時に起こっている。身体的重度でかつ認知症の利用者が急増していたのです。これまでのケアのやり方では対応できない、重度化に対応した新しいケアが必要だということで、研究会メンバーと取り組み始めたのが、「利用者の状態を総合的に把握してケアする」=トータルケアプログラムなのです。

トータルケアプログラムとは

利用者を「総合的に把握する」とはどういうことなのでしょうか。どうやって総合的に把握するのでしょうか。

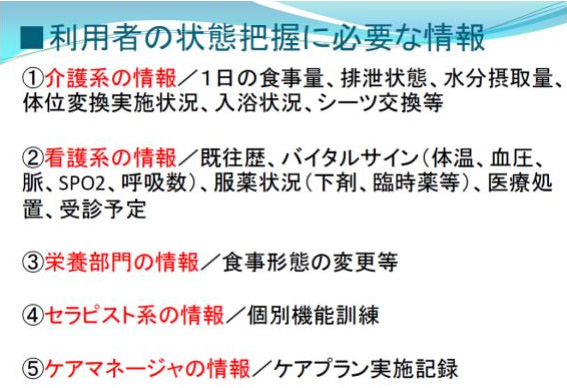

一つは、(1)「スタッフによる日常的な観察」。これはどの施設でもやっていることです。私たちはこれに加え(2)「記録によるエビデンスにもとづいた観察」を行うことにしました。さらに(3)「他職種協働による観察」、つまり、介護士、看護師、栄養士、相談員など異なる職種のスタッフが情報を共有し、利用者の状態を観察するということを行いました。

トータルケアのポイントは次の3つ。

(1) 多職種協働で利用者の状態を総合的にとらえる

(2) 経過を観察し体調悪化の徴候をとらえる → 体調悪化を予測する

(3) 対応後(ケア実施後)の経過を観察する

身体的に重度で認知症の方が増えたことで、利用者は、体調が急速に悪化してあっというまに入院してしまうということがわかってきました。変化に気づいてから対応したのでは間に合わない。利用者の変化の兆候をとらえる必要があるとわかってきました。

たとえば、一般の人は36度が平熱で37度になると発熱があると判断されます。しかし高齢者は、一般の人より平熱が低いので、われわれは、36.7~36.8度で微熱があると判断するようにしています。微熱の原因をつきとめるために、水分摂取量は足りているか、排せつは適切か、便の状態はどうか、食事の量、入浴後の状態も同時にチェックします。これらはすべて記録されているので、記録を見ながら要因を確認し、早い段階から対処する。すると、急激な熱発はほとんどなくなりました。

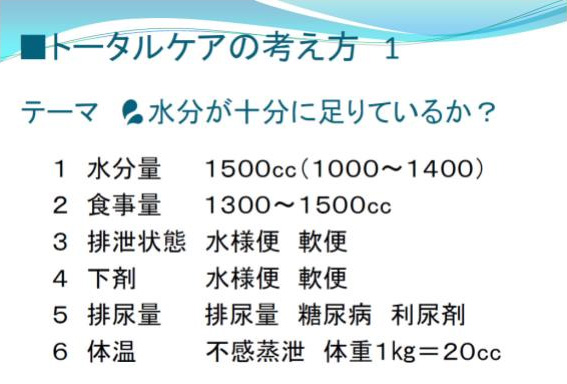

トータルケアの考え方:「水分が足りない」をどうとらえるか

トータルケアについて、具体的に説明しましょう。

たとえば、水分の不足は、高齢者のさまざまな健康悪化の要因になります。

まず、熱発が起こります。続いて、便秘、譫妄(意識混濁、幻覚、幻聴などが起こる状態)、行動障害(徘徊や不穏、攻撃的な言動など)、夜間不眠などさまざまなことが起こります。夜眠れないと、覚醒が悪くなり、食事摂取量も減ります。

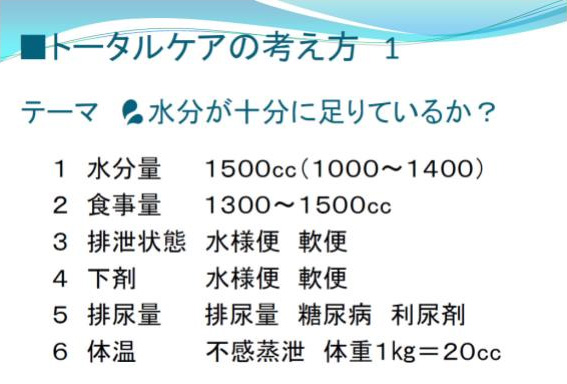

では、水分が足りているかどうかを、どのように観察すればいいのでしょうか。

1〜6まで、水分量一つをとってもこれだけの項目を確認しなければなりません。

必ず、インとアウト、つまり摂取量に対して、排泄量がどのくらいかを見て、不足しているかどうか判断します。

飲水量だけで見るのではなく、食事量も合わせて見ます。食事にも水分が含まれており、1日3食の食事には、おおよそ1000cc〜1200ccの水分が含まれています。もし食事摂取量が1日3割減ったとしたら、水分量は300cc〜不足することになります。1週間のうちに3、4日でも食事量が減る日が続いたら、あっという間に脱水症状になってしまいます。

排泄状態も見ます。一般的な便の場合、1回あたり100〜200ccの水分が一緒に排泄されます。もし水様便や軟便になっていたら、やはりあっという間に脱水症状になってしまう。

排尿量も見ます。排尿量が多ければ、当然脱水になります。

不感蒸泄(気道や皮膚から蒸散する水分)があるので、体温もしっかり見ます。高齢者の場合、体重1kgあたり不感蒸泄量が20ccとすると、体重40kgの方は、排せつをしなくても、40×20cc=800ccくらいは水分が失われています。熱があるときや入浴日には普段より不感蒸泄量が多いことを考慮しなければなりません。

気をつけなければならないのは、寝たきりの時間が長い利用者さんです。体が横になっている状態のとき、脳は水分が不足していても足りていると判断し、排尿をうながす命令を出してしまうのです。その結果、インに対してアウト(排尿)が増え、脱水症状になってしまうのです。この人、ちょっと尿量が多いなと思ったら、記録を見て確認し、座らせる時間を長くするなどの対応をとらなければなりません。

インとアウトをきちんと記録していればわかりますが、その人が脱水状態にあるのかどうかは、見た目だけではなかなかわかりません。

記録は、毎日見ることも大事ですが、1週間の経緯を見ることも大事です。

トータルケアの考え方:行動障害の要因とは何か

介護施設の中で一番大変で、かつ総合力が求められるのは、認知症のケアです。

これまで、日本での認知症のケアは、身体的に軽度の方に重点を置いて発展してきました。私たちが認知症型のデイサービスを始めた1980後半から1990年の初めのころは、ほとんどのお年寄りは歩けましたし、自分で食事を作れたり着替えができたりしていました。そのくらい身体的に軽度な人が多かったのです。

ところがこの20年で状況は大きく変わり、既に述べたように、身体的重度でかつ認知症の人が増加しました。これらの人の行動異常をどうやって抑制すればいいのでしょうか。

多くの施設は向精神薬、睡眠薬を使っていますが、昨年できた、向精神薬や睡眠薬使用に関する新しい大ガイドラインには、これらの薬を「基本的には使用しない」と明記されています。私の実感としては、適切なケアをすると、8割9割の人は、行動が落ち着きます。当研究会メンバーの施設では、薬の使用は10%以下にすぎません。

さて、行動障害はどのようなときに起こるのでしょうか。

まず、水分量の不足です。脱水になると譫妄がおこり、行動障害が起こります。水分量については、さきほどの6項目を総合的に見るという知識が必要です。ところが多くの施設がこの段階でつまずいている。

次に、食事量の不足です。低栄養になると脳に糖分がいきわたらなくなり行動障害がおこります。これは、日々の食事をきちんと食べているかどうか、体重の増加、アルブミン値は正常かで測ります。

排泄状態も、悪いと行動障害が起きます。便秘の状態と、利用者の精神状態、行動異常の発生は、だいたいリンクしています。2週間〜2カ月記録していれば、はっきりわかります。

行動障害は、薬の使用によっても起こります。睡眠薬、向精神薬のほか、皮膚のかゆみ止め、風邪薬(抗コリン作用があるもの)の使用によっても起こります。薬を投与する場合は、必ず半減期を知っておきましょう。

既往歴によっても行動障害が出ます。糖尿病、肝臓障害、腎臓障害の既往症がある人は、皮膚の知覚異常(皮膚がむずむずするなど)によって、不眠、不穏、昼夜逆転ということがおこる。血液検査の結果もちゃんと見て、糖尿病や貧血、腎臓障害のある人は、行動障害が起こる可能性が高いので注意しておくことです。

原因がわからなければケアの方針も立てられない

水分の話と行動障害の話をしてきましたが、大切なポイントが一つあります。

それは、脱水症状も、行動障害も、それが起こっていることは現場の観察で知ることができる、だけど、現場の観察だけでは原因をつきとめることはできません。原因がわからなければ、どういうケアをしたらいいのかもわかりません。だから、記録が必要なのです。

いちいち記録を取るのは面倒ですが、それをしないと、身体的重度化が進むケアの現場では対応ができないのです。

これまでも、ケアの記録をしてこなかったわけではありません。しかし、水分、食事、排泄、それぞれの担当が、それぞれにチェックをして、別々の場所の別のファイルに保管してきました。総合的に見ることができない状態だったのです。しかも、チェック項目も、30年も前から同じものを使っていました。介護の現場も利用者の状況も変化しているのに、30年前と同じチェックシートではいけないのでは、ということで、すべての記録が1枚で完結する、内田洋行の「絆 高齢者介護システム 介護情報総合記録シート」を採用しました。

1枚のシートの中には、利用者の状態を把握するための情報がすべて盛り込まれています。

1枚のシートですべての情報が1週間ごとに一覧でき、観察だけ、勘や直感だけに頼らず、迅速かつ正確な情報共有とカンファレンスの実施が可能になりました。患者のご家族が訪ねてこられたときも、データを見せながら、エビデンスに基づいた説明ができます。状態が悪化して病院に搬送されることがあっても、このシートを見せることで、速やかに適切な処置をすることができます。

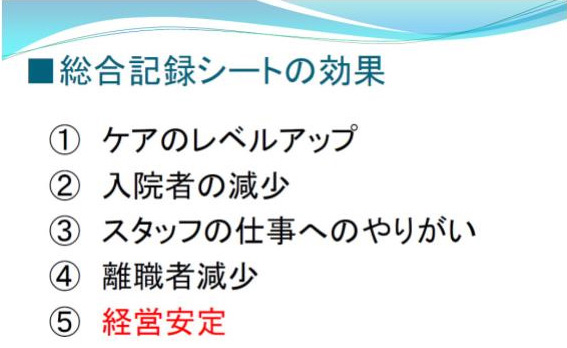

研究会メンバーの施設からは、トータルケアプログラムの導入後、入院が半減し、稼働率も98%まであがったなど、顕著な効果が報告されています。

2015年の介護保険法の改正により、特別養護老人ホームに入所できるのは要介護3以上の方になりました。身体的重度の高い方への介護のニーズは今後ますます高まっていきます。より高度なケアが必要となるので、直観やあてずっぽうのケアをするのではなく、エビデンスに基づいて、要因をつきとめ的確なケアをしていく必要があります。

私たちの研究会は、お年寄りが一人でも二人でも笑顔になることを目的として活動してきました。興味のある方は、ぜひトータルケアに取り組んでほしいと思います。