ロゴを一新し、企業イメージと認知度の向上へ

トーラク株式会社は、1960年に創業し牛乳および乳製品の製造販売をしてきました。最近では、神戸土産などの土産物、業務用食品、ホイップクリーム、詰め合わせのギフト商品、不二屋様、ネスレ様とのコラボ商品等を製造・販売しています。その他、コンビニエンスストアや量販店向けの高付加価値のチルドデザートの製造・販売、OEM事業も行っています。スターバックスプリンも当社のOEM商品です。

神戸プリンはモンドセレクションで5年連続最高金賞を受賞している、当社の主力商品の一つです。また、最近では「らくらくホイップ」がクリーム部門の売上の上位に位置しており、これも主力商品の一つになっています。

昨年、企業ブランドのロゴを変更しました。従来は、個々の商品のブランド育成に注力してきましたが、今後は企業全体のブランド価値の向上を目指そうということで、ロゴの一新に踏み切りました。「スイーツを通じてお客様の暮らしを幸せに楽しく」という思いを形にしたロゴマークとなっています。今後は露出を少しずつ増やし、企業イメージの向上と認知度の向上を目指しています。

今回は、以下のテーマについてお話しいたします。

1)当社のIT投資の歩み

2)インフラ、クラウド化の視点

3)業務改善、時短化の視点

IT投資の歩み

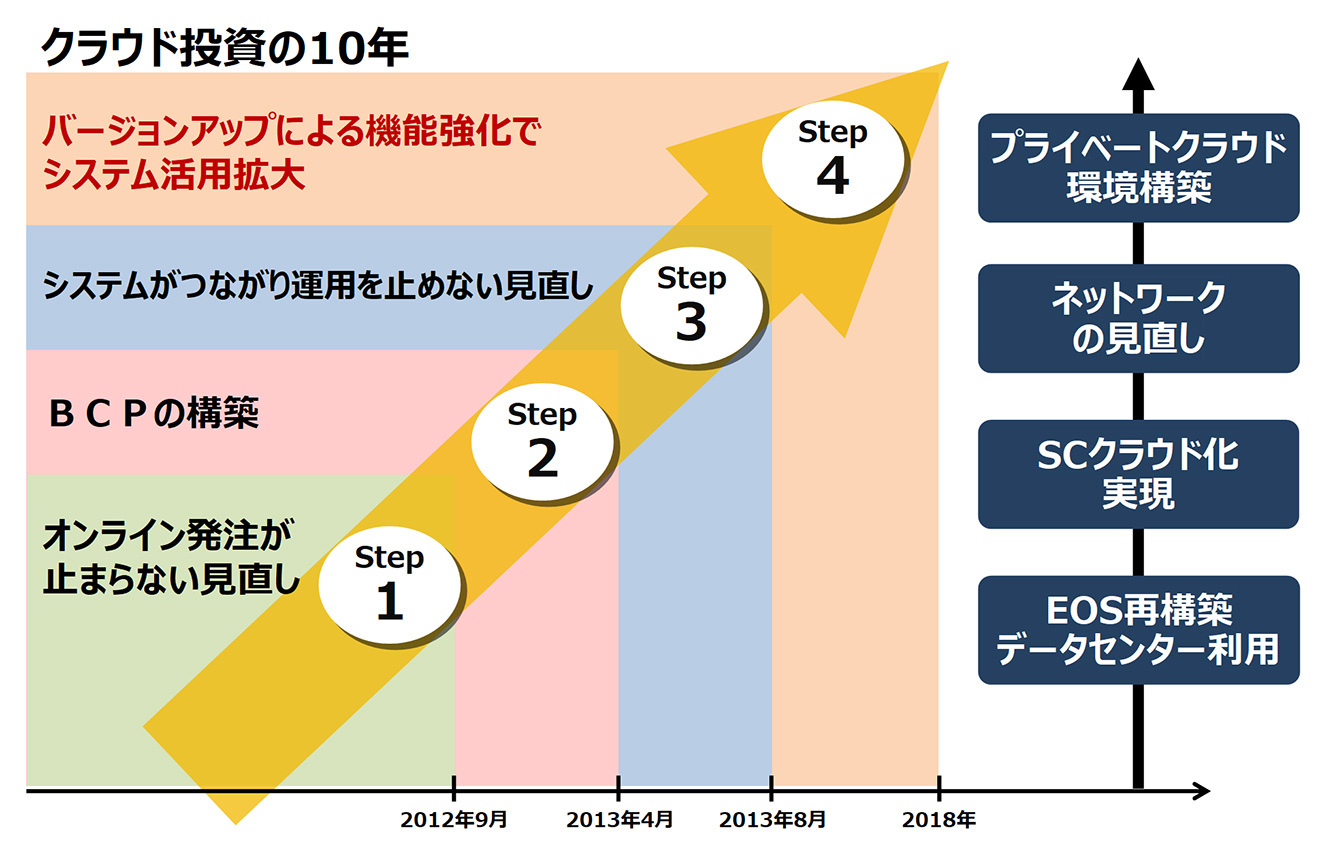

弊社では、2011年より基幹システムのクラウド化を進めてまいりました。その経緯をお話しし、みなさんのご参考になればと思います。

ステップ1:EOSの再構築・データセンター利用

2012年に、オンラインの発注が止まらないようにシステムの見直しに入りました。ステップ1として、オンプレミス環境のEOS(Electronic Ordering System:受発注システム)をデータセンターに移設しました。

ステップ2:スーパーカクテルのクラウド化実現

2013年に、BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の一環として、基幹システム「スーパーカクテル」をクラウド化しました。

ステップ3:ネットワークの見直し

2013年に、システムがつながり続けるよう、ネットワークの見直しに着手しました。

ステップ4:プライベートクラウド環境構築

2018年に、スーパーカクテルを最新バージョンにバージョンアップし、同時に、プライベートクラウドの環境に移行しました。

クラウド化投資の背景

弊社がクラウド化に踏み切った理由は以下のとおりです。

1)サーバーの老朽化

システム規模が大きくなり、基幹システムのハードのメンテナンスの負荷が高まっていました。故障対応への時間が増加の一途をたどり、システム要員の対応時間も増えていました。

2)オンプレミス環境の限界

従来は、サーバーを本社に設置していましたが、3.11(東日本大震災)以降、セキュリティ面の耐震免震が大きな課題になっていました。

3)BCPへの意識の高まり

全社的にBCP対策が打ち出されており、ITにおいてはシステムの早期復旧や、データ保存の安全性向上がテーマになっていました。

以上3点が背景としてあり、「事業を安定的に継続的に続ける仕組み」として、クラウド化を推進してきました。

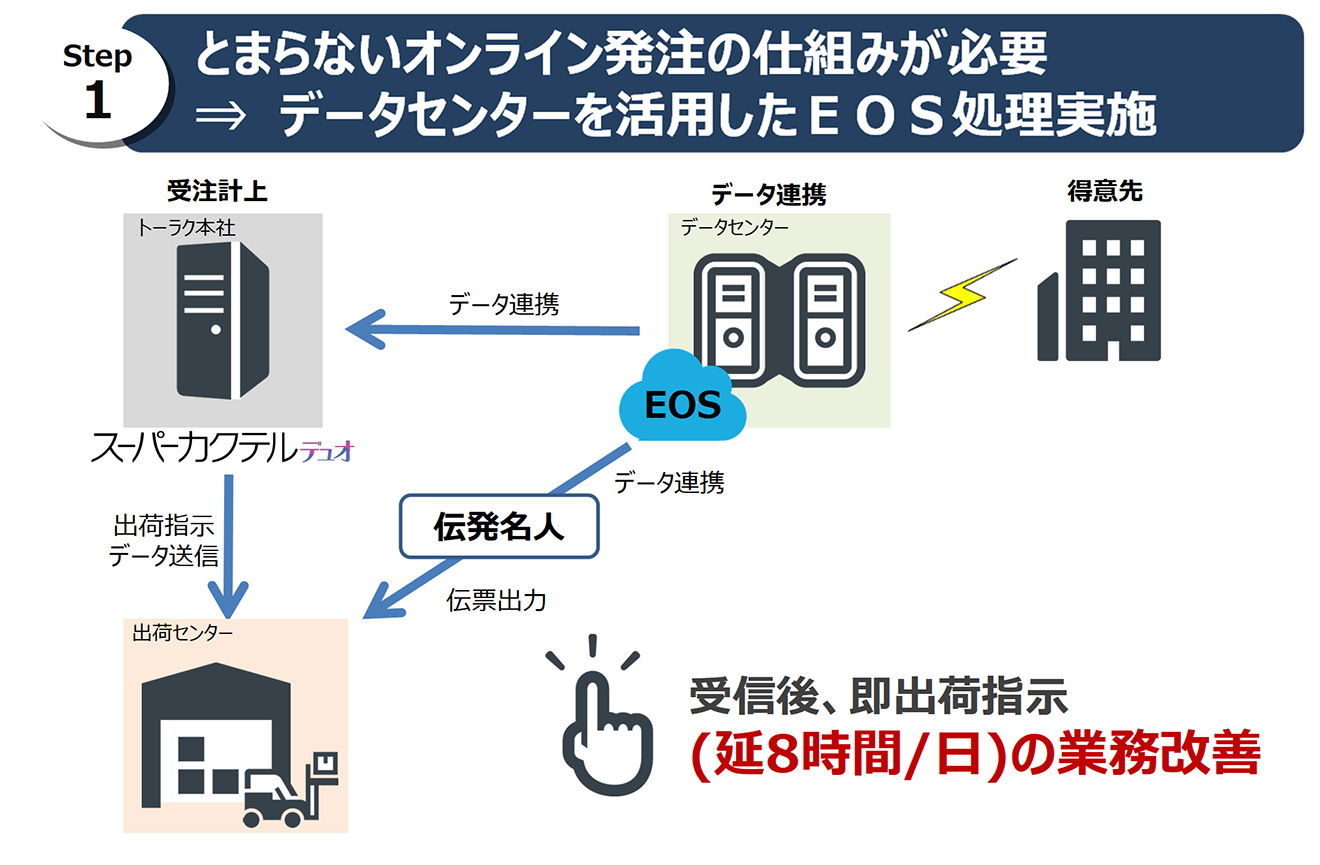

インフラ(クラウド化)の視点 〜 ステップ1

2012年ごろ、ステップ1としてオンライン発注が止まらないことを目的に、EOS再構築を検討し始めました。当時、オンプレミスでパソコン、ルーターを設置して、主力取引先とオンラインの受発注を行っていました。6割がEOS化されていましたが、トラブルが頻発して業務に支障をきたしていました。

また、当時のオンプレミスの仕組みでは、受信後の処理にも時間がかかっていました。

これらの課題を解消すべく、オンプレミスのEOSシステムをすべてデータセンターに一任することにしました。

データセンターでデータを受信後、そのデータをスーパーカクテルに送ります。同時に、伝票作成ソフトの伝発名人で伝票を作成します。これにより出荷センターは、スーパーカクテルの処理を待たずに、伝票の出力が可能になりました。受信後、即出荷できる体制になったわけです。

その結果、全出荷拠点を合わせると1日あたり延べ8時間の業務改善になりました。

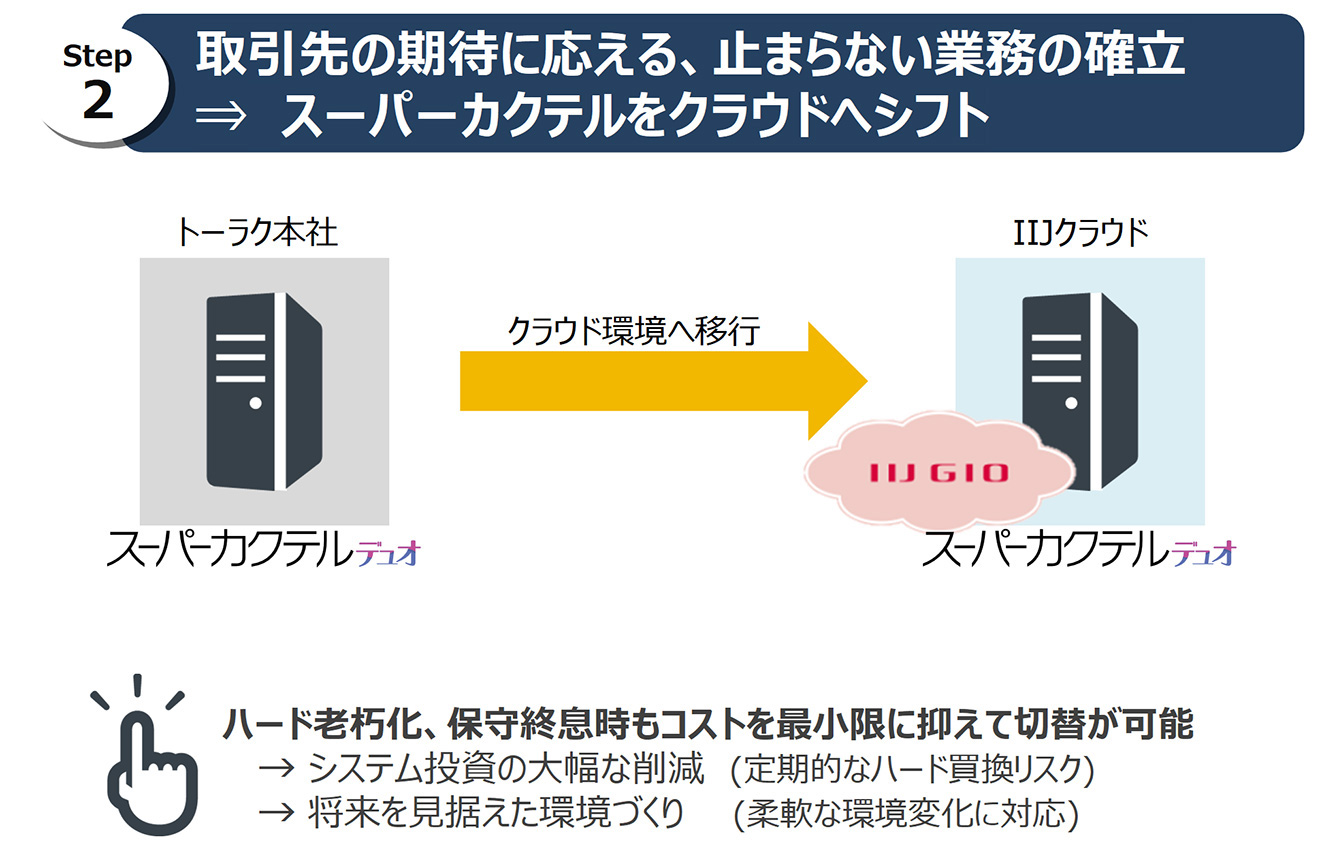

インフラ(クラウド化)の視点 〜 ステップ2

2013年、ステップ2として、ハードのリプーレス時期になったため、スーパーカクテルのクラウド化の検討に入りました。

この頃は、3.11(東日本大震災)の教訓として、各社ともBCP対策を打ち出していた時期です。当社でも、基幹システムは自社内に置くのではなく、災害に強く耐用性の高いデータセンターに預けることにしました。

データセンターに預けるにあたって、ハウジングでは、サーバーなどの資産を自社で持つことになり、老朽化などの問題がつきまといます。よって、自社で資産を持つ必要のないクラウドが最適ではないかと考えました。

クラウドベンダーを数社比較した結果、インターネットイニシアティブジャパン(IIJ)が提供する、IIJクラウドサービスに預けることが最適と判断しました。

当社が考えたクラウドの利点は、次の2点

・自社でサーバーを構築するよりも、システム投資の大幅な削減が可能

・将来的に柔軟な対応が可能

将来を見据えた対応については、この後お話しする、プライベートクラウド環境へのシフトができるサービスだったことも選考理由の一つです。

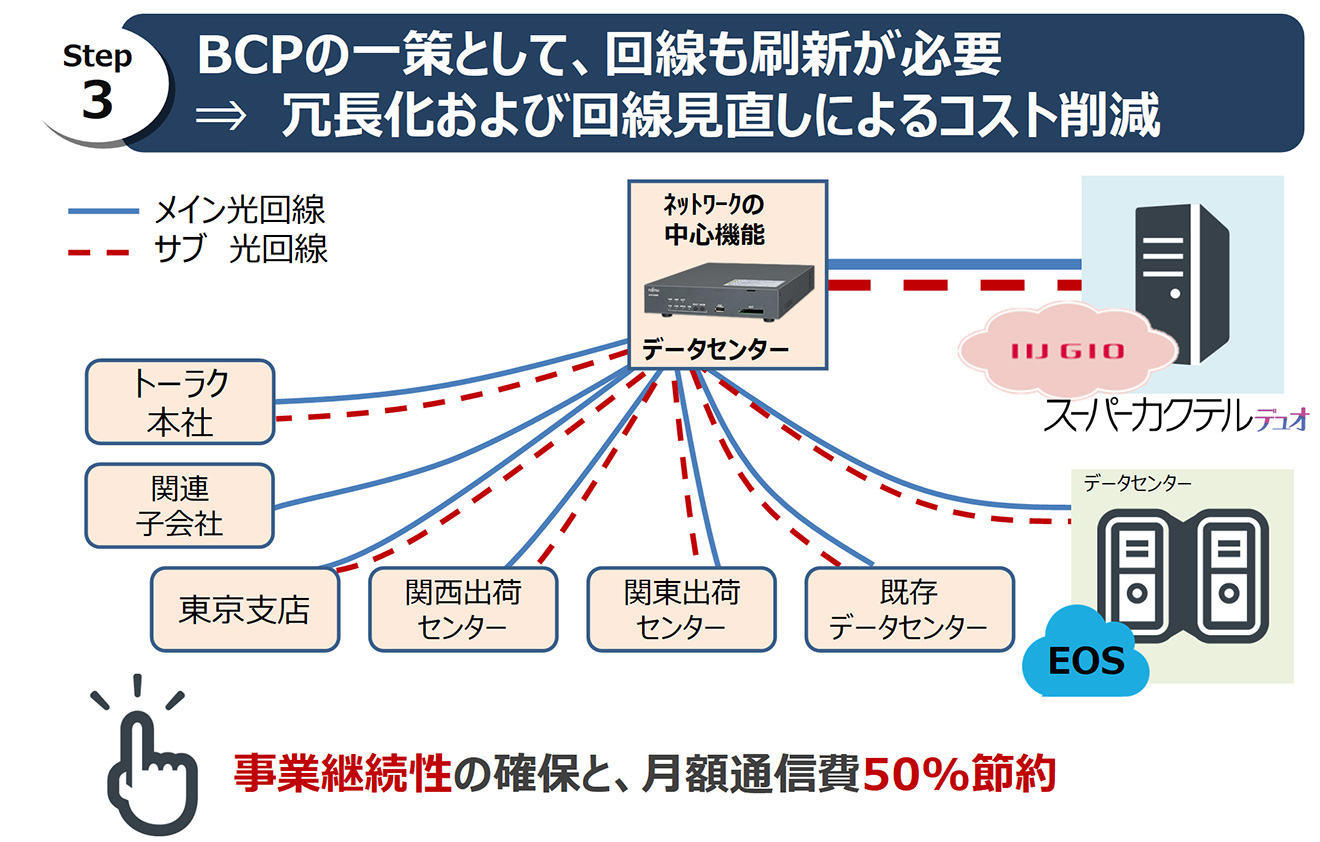

インフラ(クラウド化)の視点 〜 ステップ3

2013年に、スーパーカクテルをクラウド化し、次にネットワーク環境の改善に着手しました。万一神戸の本社に障害が発生した場合、全拠点に影響がおよびます。そのため、回線についてもデータセンターに預けることで、データセンターを中心とした事業継続の実現を図りました。

現在のネットワーク環境は、本社ではなく、より安全性の高いデータセンターを中心としたスター型となっています。メイン光回線とサブ光回線とあるように、系統の違う光回線をつかって、回線も冗長化しています。

ネットワークの見直しの副次的効果として、通信費の削減効果もありました。

インフラ(クラウド化)の視点 〜 ステップ4

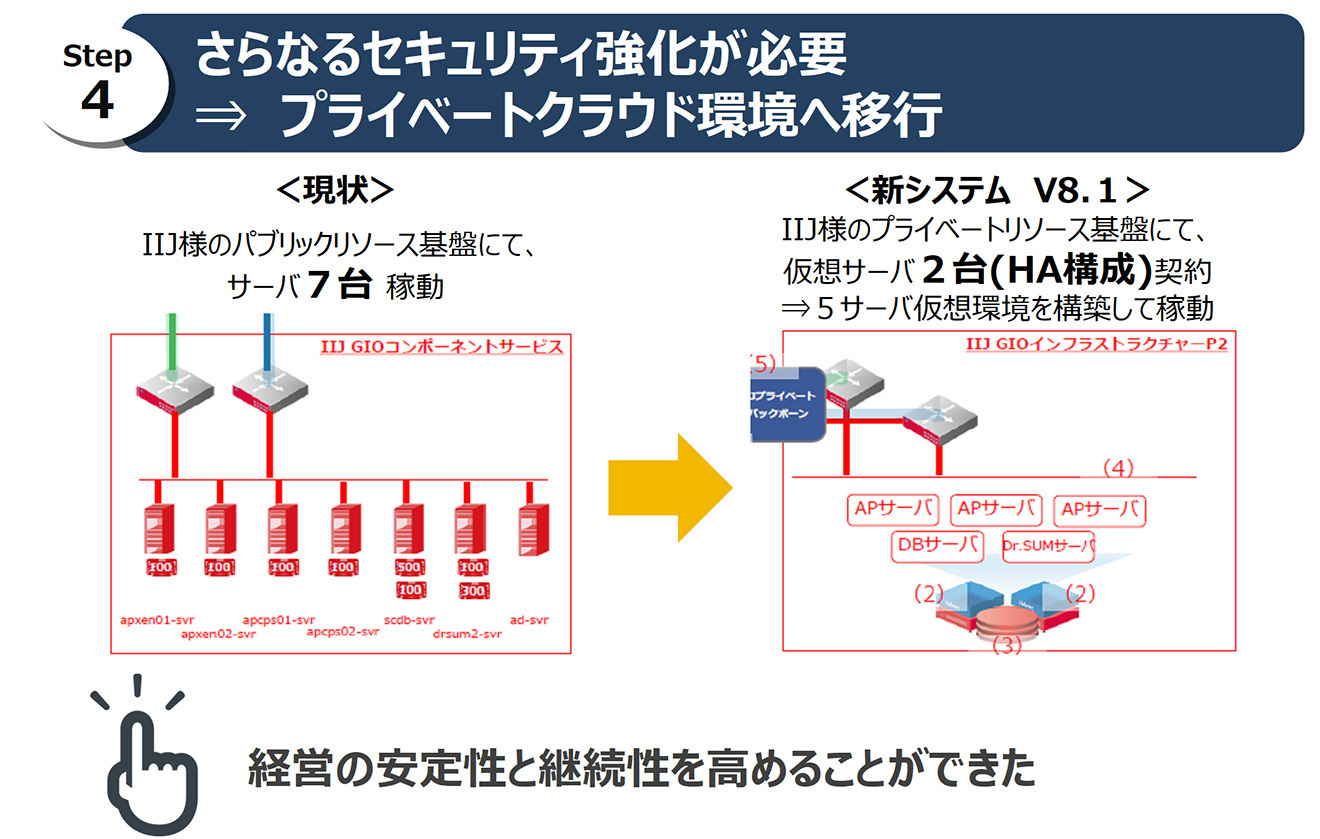

最初にスーパーカクテルをクラウド化した時はパブリッククラウドサービスを採用しました。当初はクラウドの経験が浅かったので、まずは標準的なパブリッククラウド環境で着手するのが現実的ではないかと判断したからです。

2018年、さらなるセキュリティ対策の強化のために、内田洋行とプロジェクトを組み、IIJのプライベートクラウド環境に移行することにしました。

プライベートクラウドは、プライベート環境なので、他企業の影響を一切受けません。

前回は、サーバー7台がパブリックリソースを活用して稼働していましたが、新サービスでは仮想サーバーを2台置き、HA構成を組み、5台のサーバーを仮想環境上で稼働させるしくみとなっています。

インフラ(クラウド化)の視点 〜 まとめ

経営課題であった「事業を安定的、継続的に続ける仕組みの実現」のために、ITインフラの刷新が必要でした。

・ERPのクラウド化

・データセンターを活用したEOS処理の実施

・ネットワークのデータセンター利用

この3点によって、課題を達成し、業務の効率化、運用のコストダウンを実現しました。

業務改善(時短化)の視点

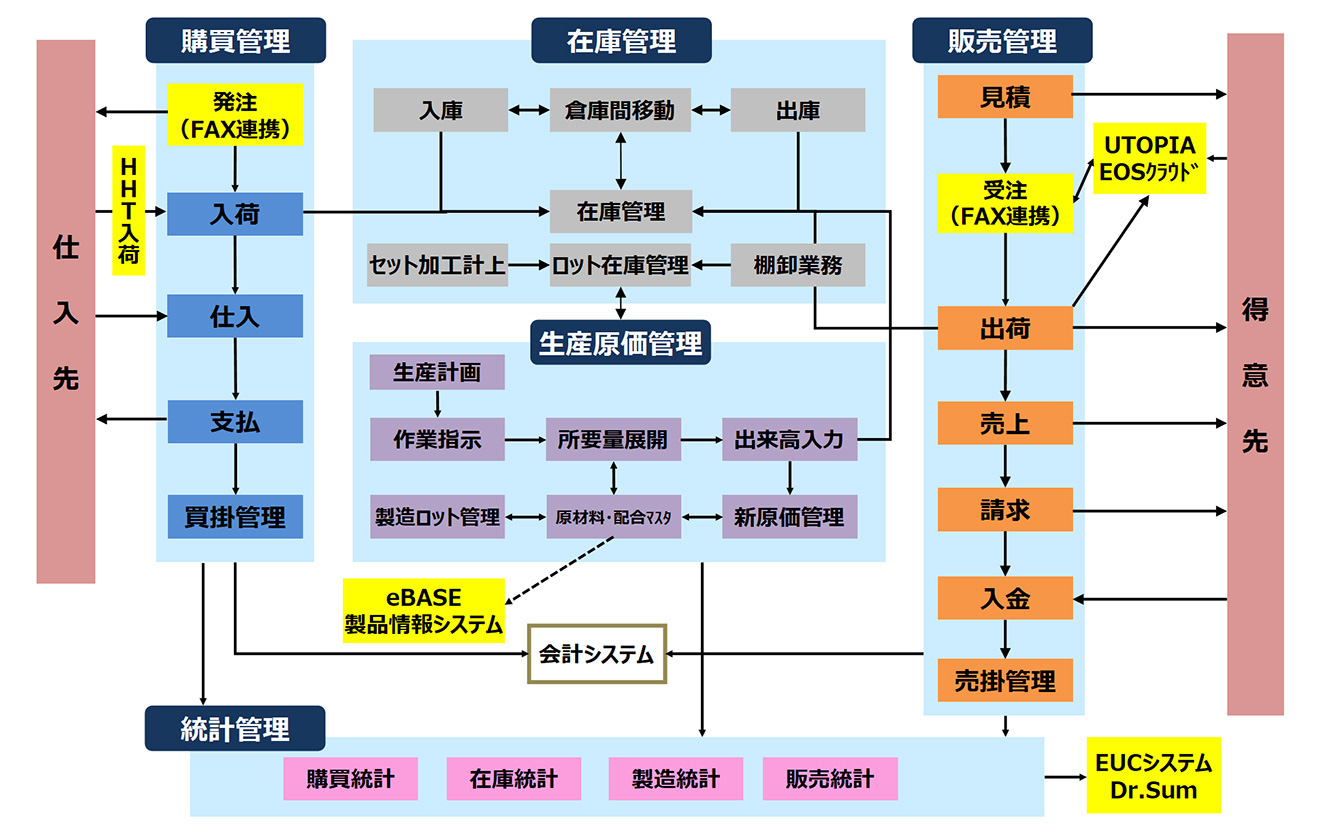

スーパーカクテルは食品企業の業務をカバーしているERPパッケージソフトですが、当社は、販売モジュール、生産モジュール、原価モジュールを採用して統合システムとして活用しています。

上図では、左右の販売管理、購買管理、中央上の在庫管理が、販売モジュール、中央の原価管理が生産モジュールおよび原価モジュールです。

スーパーカクテルにプラスして、黄色い部分が、連携システムとしてつながっています。発注と受注のファックス連携、HHT(ハンディカメラ)との連携、商品データベースとeBASEとの連携、そして、データ分析ソフト「Dr.Sum」との連携となります。

スーパーカクテルを導入したことで、次のようなことが実現できました。

1)原価を正確に把握する仕組み

原価を正確に把握することで、スーパーカクテルで原価に関する情報を漏れなく正確に吸い上げることが可能になりました。

2)製品・原材料の見える化とコントロール

原料、仕掛品、製品の受払情報も漏れなく掬い上げることができ、在庫管理が円滑にできるようになりました。

3)約束した納品条件の達成

お客様と約束した条件をクリアする受注、引き当て、出荷を実現しました。

4)業務の時間短縮と品質向上の両立

データが一元管理され、リアルタイムに関係者全員が共有可能になりました。これによって、業務の時間短縮になり、結果的に品質向上にもつながっています。

そして、スーパーカクテルを導入したことによる最大のメリットは、「スーパーカクテルをルール通りに使っていればミスはおきない」ということです。

以下、具体的に説明します。

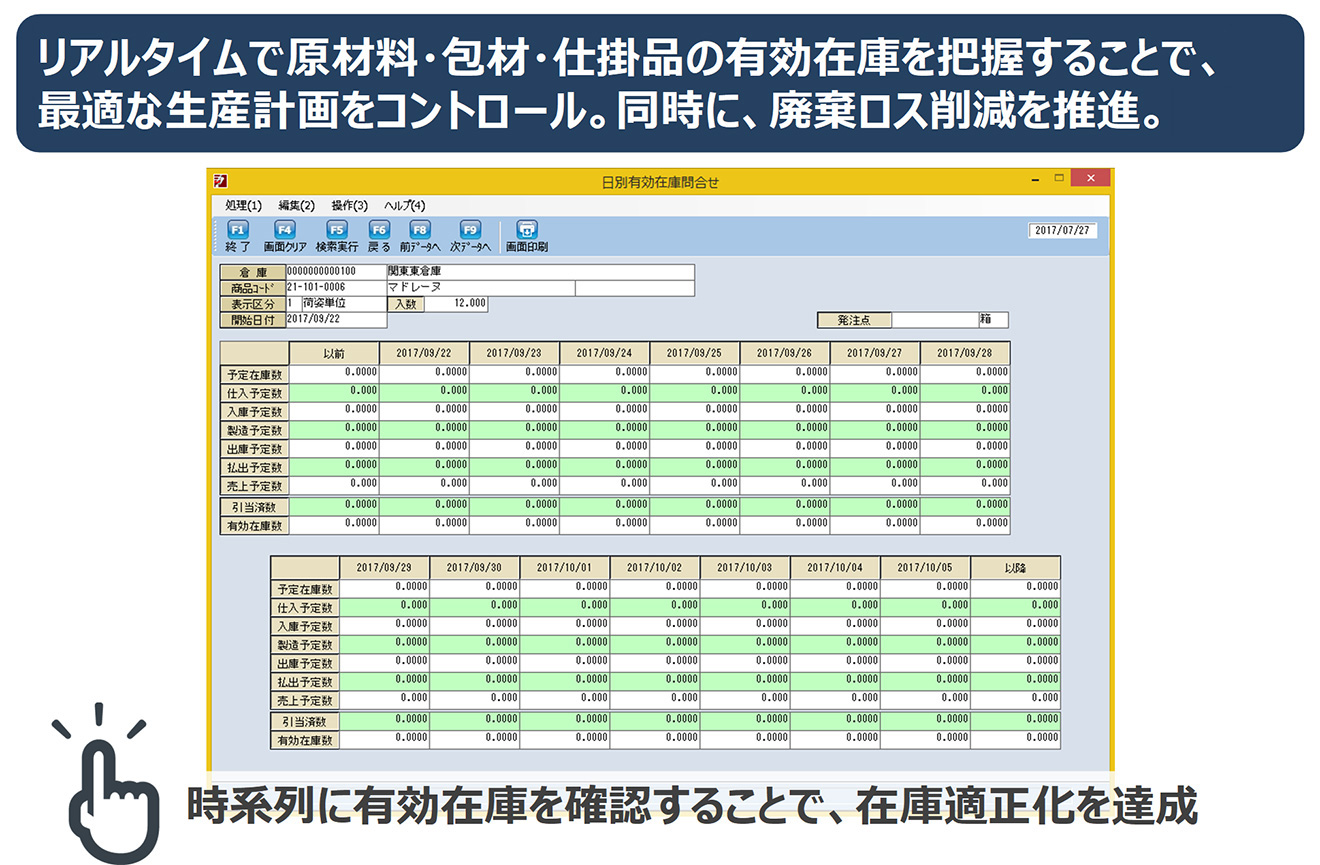

製品、原料の見える化のコントロール

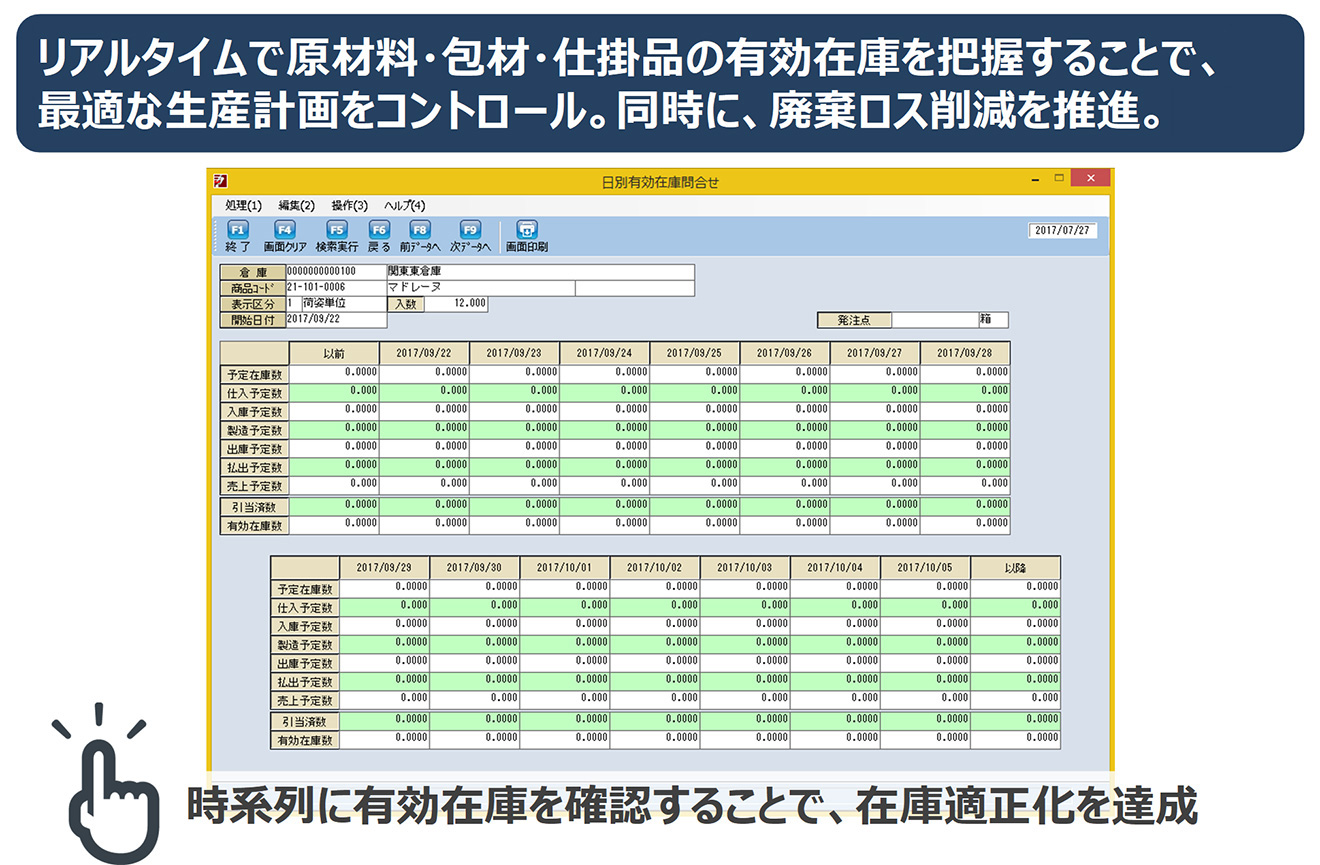

<目標> 在庫の最適化

リアルタイムで原材料、包材、仕掛品の有効在庫を把握できれば、最適な生産計画がコントロールできます。同時に廃棄ロスの削減にもつながると考えました。

上の画面は、スーパーカクテルの提供する、日別有効在庫の画面です。売上予定数、製造予定数、受払予定数が一覧で表示されます。データはリアルタイムで把握でき、その結果、有効在庫が把握できます。

また、任意の日付の有効在庫が把握できます。未来の日付をセットすると、この先2週間の在庫も把握できます。

<導入効果> 時系列で有効在庫がリアルタイムに把握できるため、在庫の最適化が推進できました。

約束した納品条件の達成 - 1

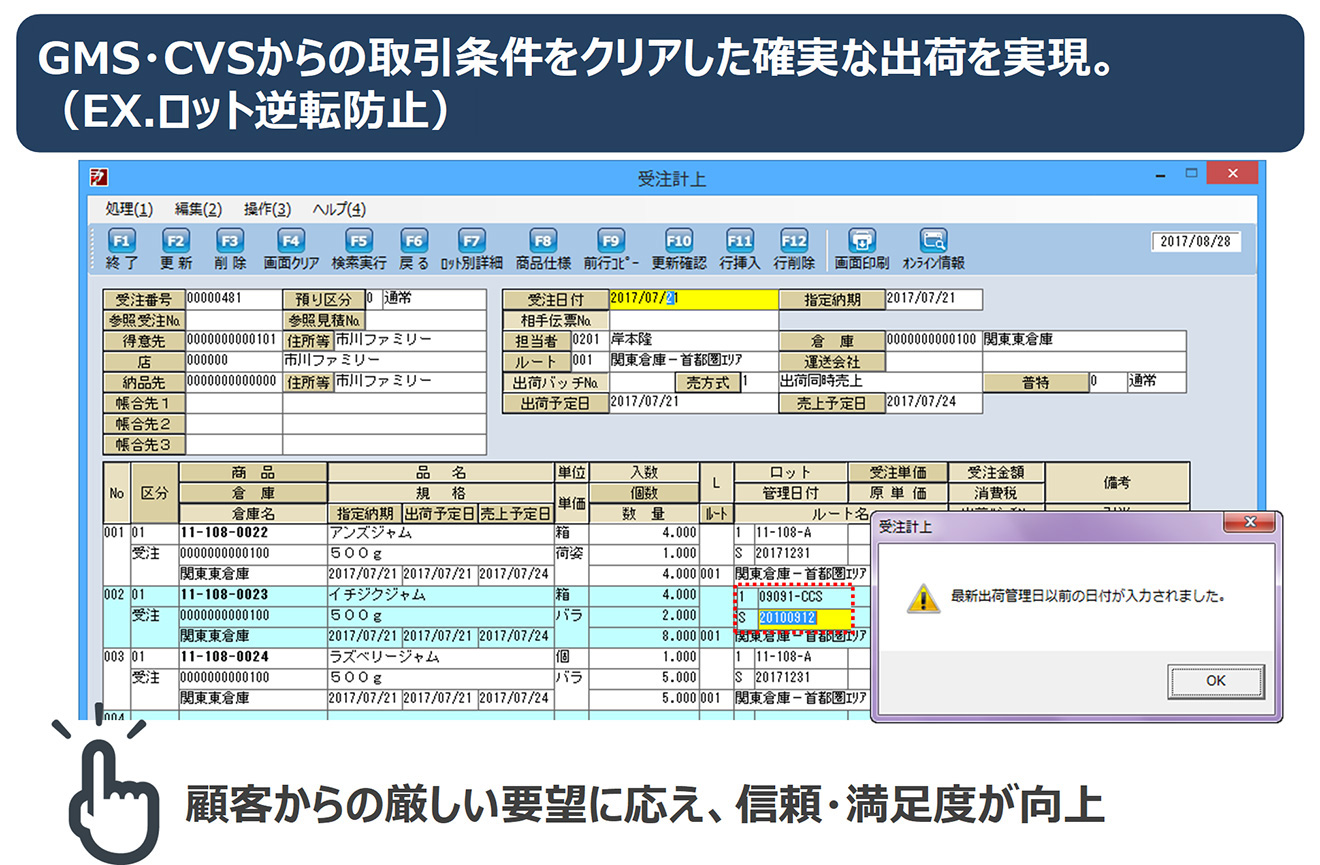

<目標> ロットの逆転防止

当然のことですが、ロットや日付の逆転が発生しないよう、未然に防ぐ必要があります。

スーパーカクテルの標準機能をベースに、当社の独自のロジックを付加して、出荷時に、取引所条件をクリアしているかどうかを自動で確認できる仕組みを構築しました。

<導入効果> 顧客からの要望に応えることができ、お客様の期待に添えるシーンが増えていると実感しています。

約束した納品条件の達成 - 2

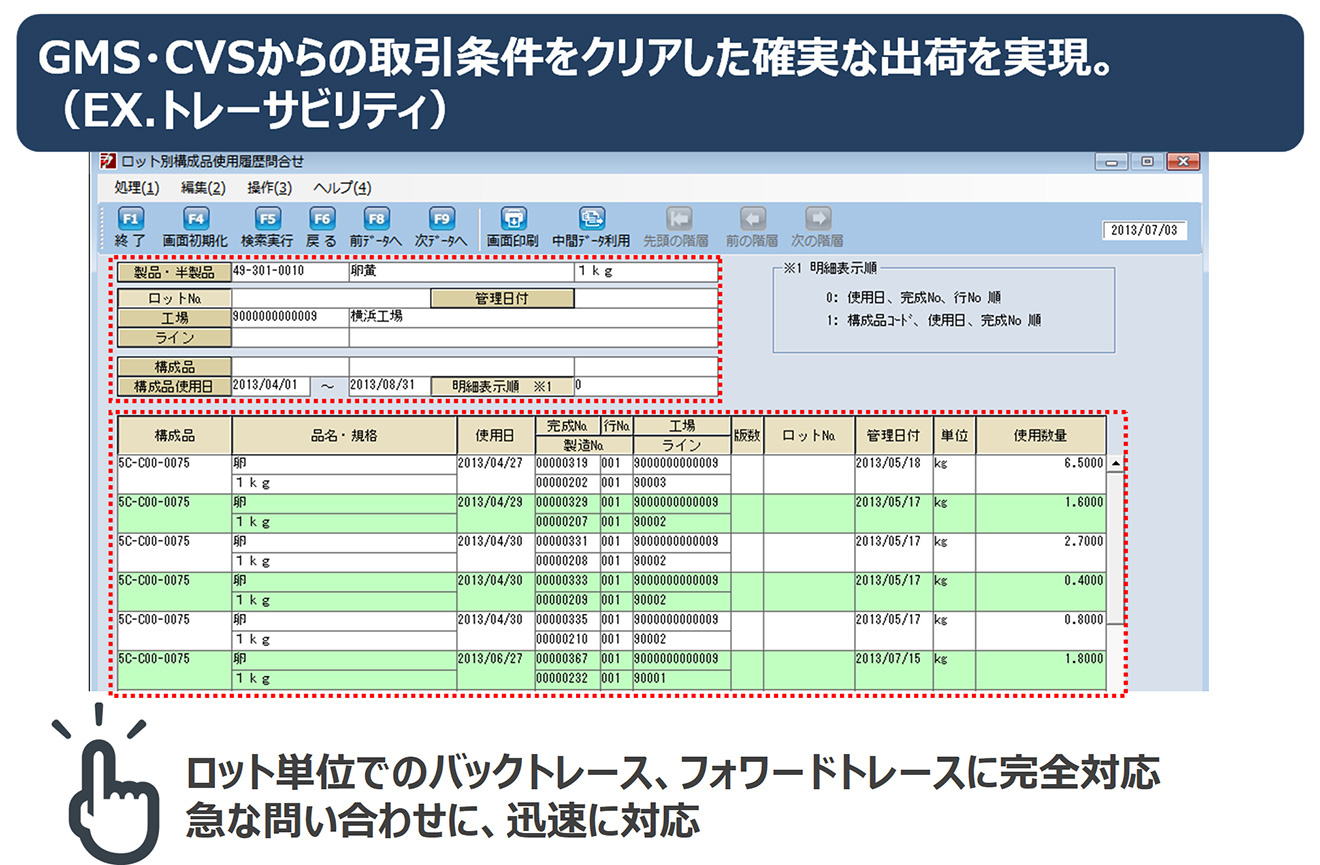

<目標> ロットトレーサビリティの実現

従来からスーパーカクテルの標準機能を採用し、ロットトレーサビリティは実現・定着しています。

<導入効果> ロット単位のバックトレース、フォワードトレースを照会でき、急な問い合わせにも迅速に対応できています。

約束した納品条件の達成 - 3

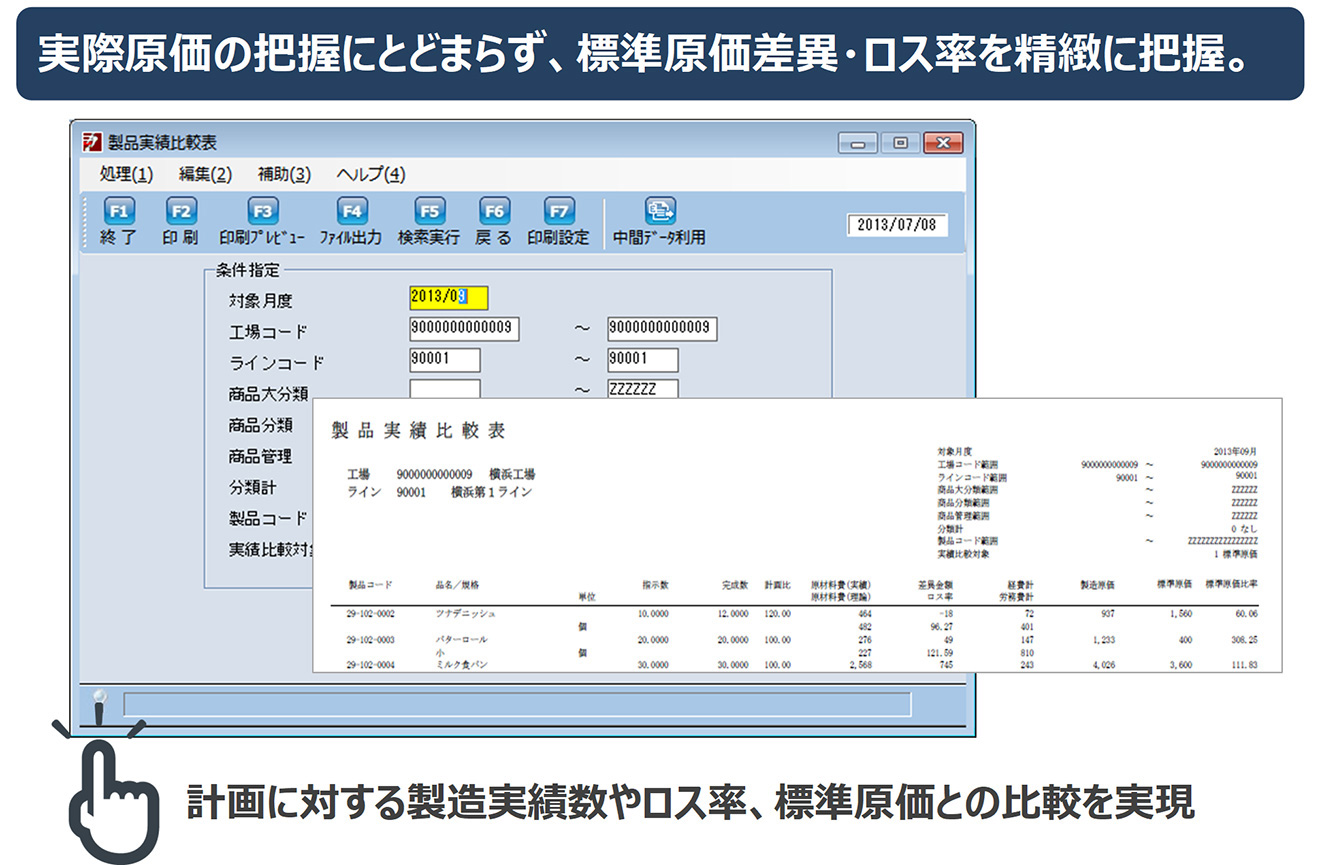

<目標> 原価を正確に早く把握する

従来から、原価は製品別に把握できていましたが、より正確に把握することで工場の改善活動に役立てるのが課題でした。具体的には、製品別、半製品別に標準原価と、差異、個数率を精緻に把握することを目指しました。

スーパーカクテルが提供する、原価計算モジュールをベースに当社のロジックを付加して課題を達成しています。

<導入効果> 計画に対する制動実績数や、個数率、標準原価との比較を実現することができ、工場の改善につなげることができました。

業務の時間短縮と品質向上の両立 - 1

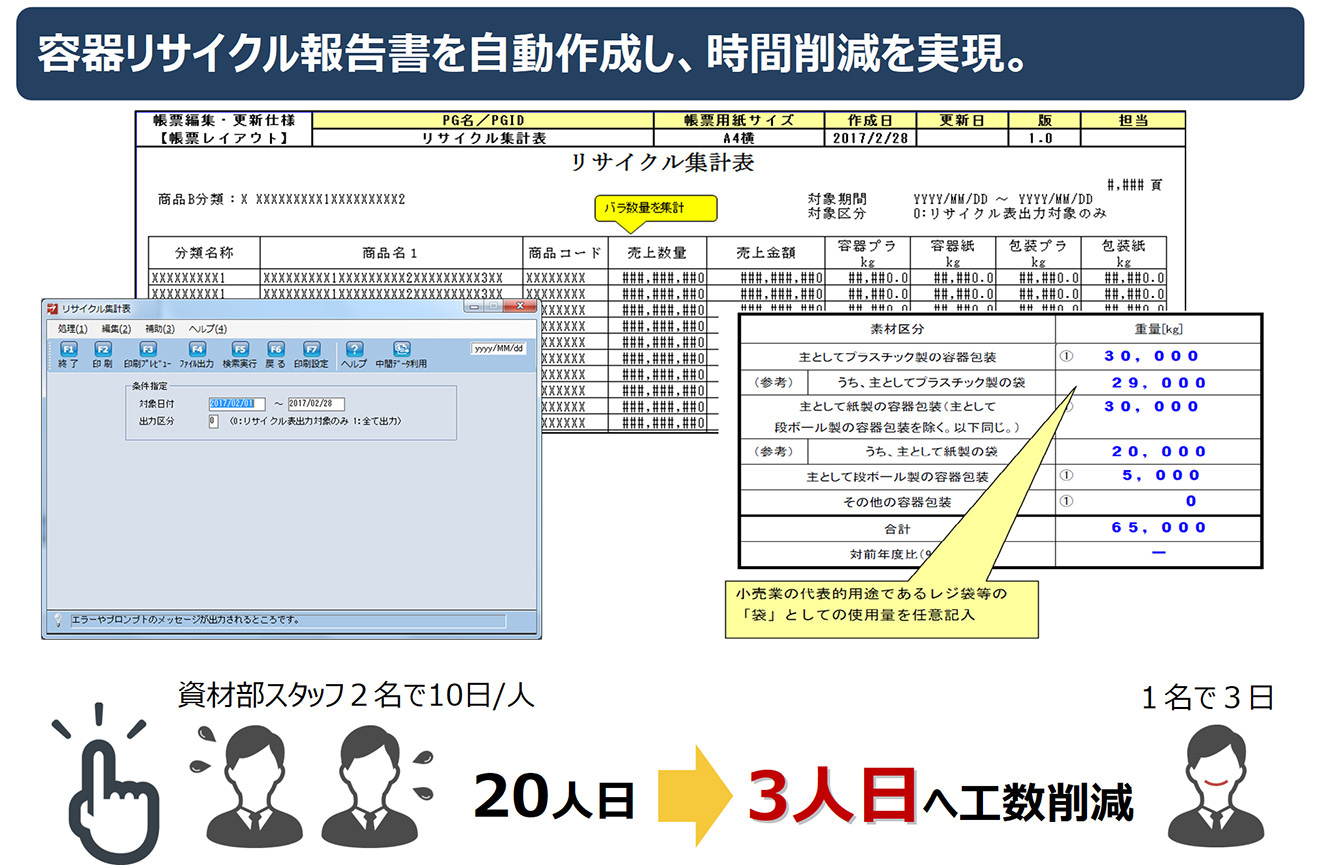

<目標> リサイクル報告書の時間削減

弊社のギフトの箱詰め商品には、プリンやゼリーの容器が大量に入っていて、容器リサイクル報告書の作成に大変時間がかかっていました。そのため、作成工数を下げることが必要でした。そこで、容器リサイクル報告書を自動作成し時間削減をできないかと考えました。内田洋行にカスタマイズしてもらって、報告作成に必要なデータが自動で算出できるしくみをつくり、大変楽になりました。

<導入効果> 今まで延20人日の工数がかかっていた報告書の作成業務を、結果的に3人日と、大幅に削減することができました。

業務の時間短縮と品質向上の両立 - 2

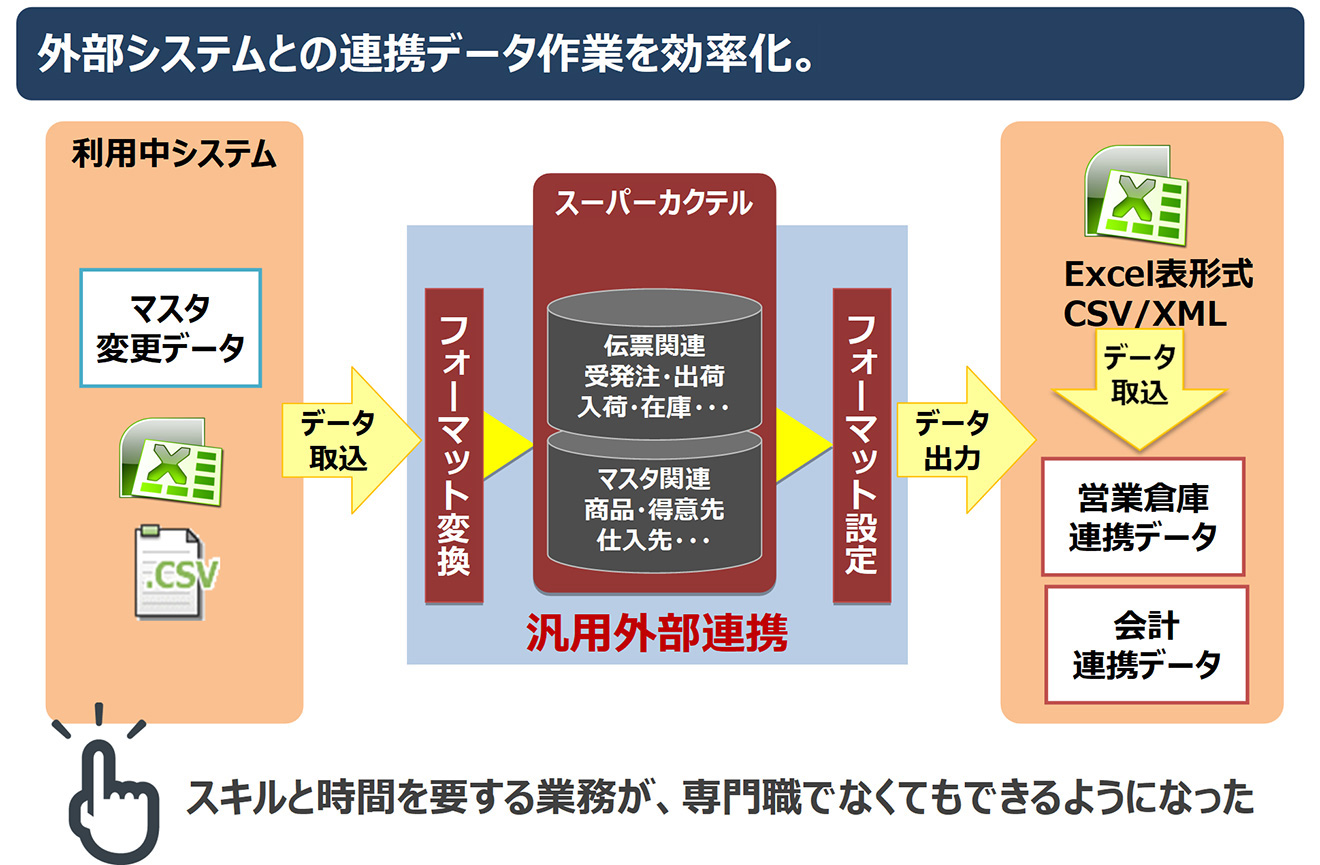

<目標> 外部システムとのデータ作業の効率化

システム間でデータのやりとりをするためのフォーマット変更は、特定の人にしかできない属人化した作業でした。これをできるかぎり自動連携させることが課題でした。そこで、スーパーカクテルの標準機能である、汎用外部連携機能を利用することにしました。

<導入効果> スキルと時間を要する業務が、専門職でなく、エクセルが使えれば手軽にできる作業になりました。

業務の時間短縮と品質向上の両立 - 3

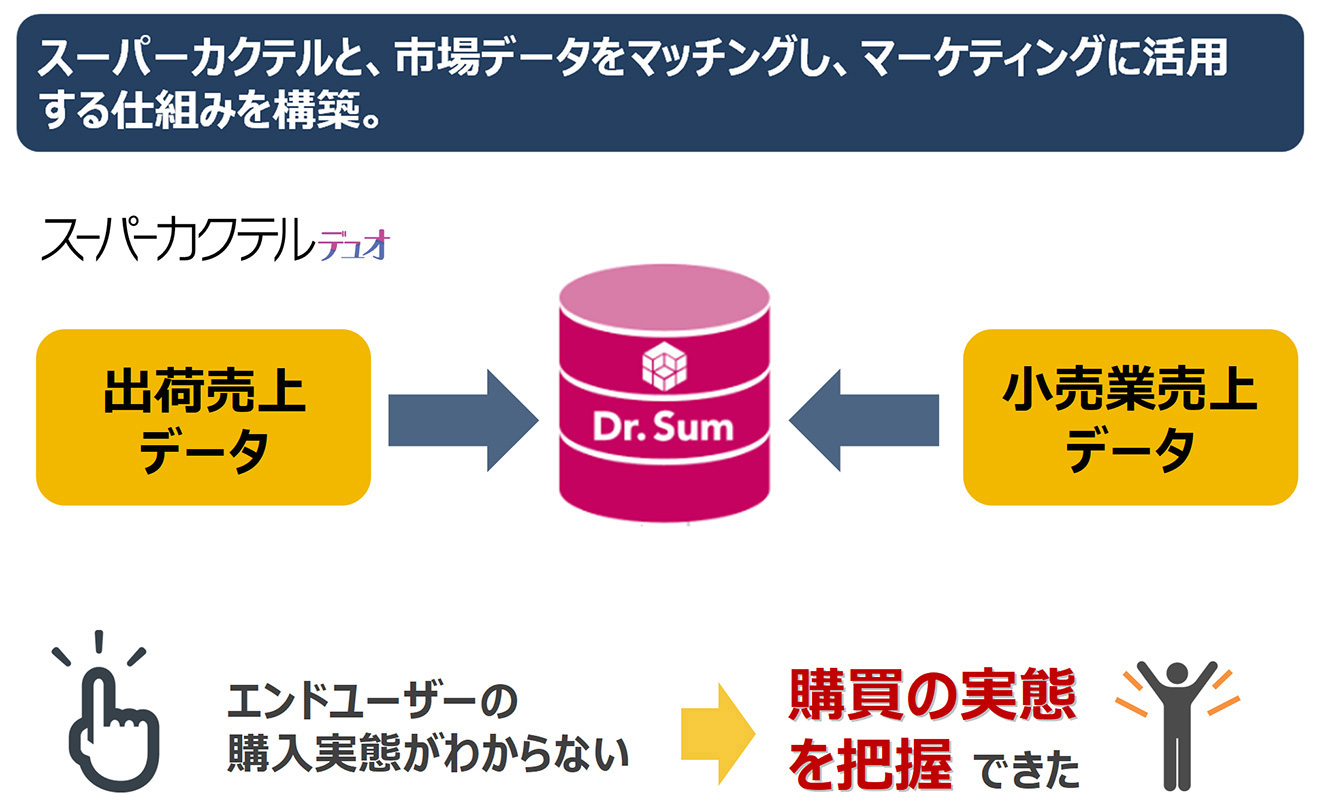

<目標> マーケティングへの活用

当社はメーカーですので出荷データは追うことができますが、その先の販売状況が見えません。商品がどこでいつ売れているのか、実際の購買実態をとらえることができれば、出荷データを突き合わせることで、マーケティングの品質向上ができると考えました。

取引先から小売販売データを入手し、スーパーカクテルから取得した出荷データと突き合わせる仕組みを考えました。ツールにはDr.Sumを採用し、スーパーカクテルと連携しています。

<導入効果> エンドユーザーの購買実態が見え、出荷データと販売実績との相違も確認できるようになりました。マーケティングで活用できる仕組みができたと評価しています。

業務改善(時短化)の視点 〜 まとめ

「事業の安定化と継続」に向けて、生産・販売・配送を連動させ、全社最適となる運用を目指していました。スーパーカクテルを運用し、ルールどおり利用するだけでミスが少なくなる仕組みができたと評価しています。