- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

ここで質問。

あなたは、下記のAとBのどちらの野菜に魅力を感じるだろうか。

A:「人工知能(AI)を利用して育てた野菜」

B:「こだわりの農家が育てた野菜」

全国の消費者に聞いてみた。

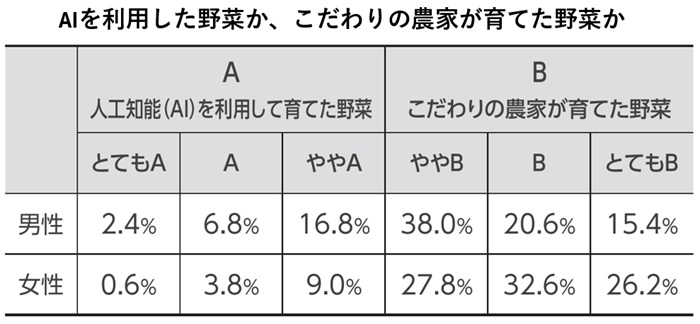

結果は、表1に示すとおりである。「人工知能(AI)を利用して育てた野菜」よりも、「こだわりの農家が育てた野菜」に魅力を感じる消費者が顕著に多い。

「人工知能(AI)を利用して育てた野菜」が、多くの人々からの共感を得ることは難しいことを示唆する結果だ。

興味深いのは、男性に比べて、女性の方が、「こだわりの農家が育てた野菜」に魅力を感じていることだ。女性の87%が、「こだわりの農家が育てた野菜」の方に魅力を感じると回答している。

表1:AIを利用した野菜か、こだわりの農家が育てた野菜か

出所)「世界で勝つブランドをつくる:なぜアメーラトマトはスペインで最も高く売れるのか」

AIを利用して育てた野菜のイメージを消費者に聞いてみた。

典型的な意見は下記のとおりである。

「無機質な感じがして、平均的な味になりそう」

「大量生産のイメージがある」

「画一的な感じがある」

「なんとなく全てが同じ形、同じ味、同じ品質のようなイメージをもってしまい、

あまり美味しそうだと思えない」

一方、こだわりの農家が育てた野菜のイメージは次のとおりだ。

「温かみを感じる」

「手間暇をかけて育てた感じがする」

「野菜がつくられた背景を想像することができる」

「作った人の愛情を感じられる」

「こだわり農家の野菜にはストーリーがありそう」

人間には、人と感情的に結び付きたいという本能がある。ハイテク化が進めば進むほど、その反作用として、ハイタッチ(人間同士の心の触れ合い)のニーズも高まるはずだ。

おそらく、「AIトマト」という名称のブランドをつくったとしても、強いブランドにはならないだろう。

AIが得意なのは、正解があることや、パターン化できることである。たとえば、トマトの画像をみせて、「これがトマトか否か判断せよ」といったことは得意である。

なぜなら、たくさんのデータがあり、正解があるからだ。

一方で、「トマトのおいしさは?」「トマトの魅力は?」「トマトの美しさは?」といった、好き嫌いや感性に関する質問には、AIはなかなか答えられない。正解がないからだ。

AIが力を発揮するのは、下記のような分野である。

一方、ブランドづくりで大切なことは、下記である。

つまり、強いブランドをつくるためには、AIが不得意なことに力を入れることがポイントになるということである。

アレクサ(Alexa)はアマゾンが開発したAIだ。私も、自宅でアレクサを愛用している。

アレクサに話しかけると、いろいろなことを教えてくれる。お店探し、音楽の選曲、天気予報や気温の確認、料理タイマー、買い物の注文などにも対応してくれて、とても便利だ。

だが、アレクサと会話をすると、今のAIの弱みも感じることがある。ここで、実際のアレクサと私の会話を紹介しよう。

私:「アップルのブランド力は?」

アレクサ:「すみません。私には、わかりません。」

私:「アマゾンというブランドは好き?」

アレクサ:「すみません、よくわかりませんでした。」

私:「アマゾンと楽天のどちらが好き?」

アレクサ:「ちょっと、よくわからなかったです。ごめんなさい。」

私:「日本の食の魅力は?」

アレクサ:「ごめんなさい、ちょっとわかりませんでした。」

私:「紅茶の香りは好き?」

アレクサ:「わかりません。ごめんなさい。」

私:「トマト系のパスタとクリーム系のパスタ、どちらが好き?」

アレクサ:「すみません。よくわかりませんでした。」

私:「美しい花を見ると心が動く?」

アレクサ:「ごめんなさい。ちょっとわかりませんでした。」

私:「ちょっと使えないな。」

アレクサ:「アレクサアプリからいつでもフィードバックをお送りください。」

上記とまったく同じ質問を、学生たちに聞いてみた。

すべての質問に学生は、いとも簡単に答えることができた。

私:「今の気温は?」

この質問には、学生は正確に答えることができなかったが、アレクサは迷わず答えてくれた。

アレクサ:「現在の気温は摂氏21度です。今日の予想最高気温は27度、予想最低気温は13度です。

Have a nice day!」

今の気温を聞いたのに、今日の最高気温、最低気温まで親切に教えてくれる。

最後に「Have a nice day!」の一言も付け加えてくれた。完璧だ。

この会話の事例からわかることは、今のAIは、情報の探索や、正解があるものを見つけることは得意であるが、人の感性を理解することや、自らの好き嫌いを判断することは苦手だということである。

AIは技術であり、コンピュータである。人の心を動かすのは、AIではなく、人間だ。人の心は、コンピュータでは計算はできない。いや、計算できないから心なのである。

どのようなブランドをつくるのかを決めるのは、AIではなく、人間だ。

そもそも「ICTやAIを導入したからブランド力が強くなった」といった話を聞いたことがあるだろうか。おそらくないはずだ。ICTやAIなどの技術が力を発揮するのは、「モノづくり」であって、「ブランドづくり」ではない。

AI(人工知能)は文字通り、人の頭(知能)の代わりにはなるが、人の心の代わりにはならない。人の心に訴えるブランドづくりへの取り組みを期待したい。

関連記事

|

静岡県立大学 経営情報学部 教授 静岡県立大学 経営情報学部 教授・学長補佐・地域経営研究センター長 博士(農業経済学)。専攻は、マーケティング。とくに、地域や中小企業に関するマーケティングを主な研究テーマとしている。これらの業績により、日本観光研究学会賞、日本地域学会賞、世界緑茶協会 学術研究大賞、財団法人商工総合研究所 中小企業研究奨励賞などを受賞。 |

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ