- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

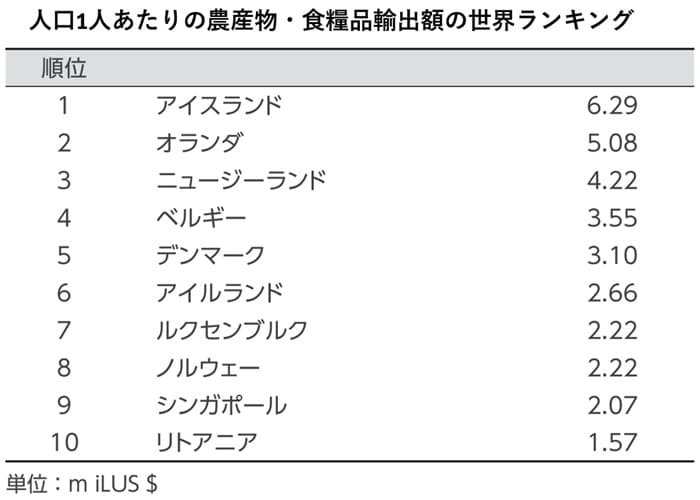

はじめに、表1をみてほしい。

この表は、「人口一人あたりでみた農産物・食料品の輸出額」の世界ランキングを算出したものである。

「人口1人あたりの農産物・食糧品の輸出額が多い」ということは、その国で「農」や「食」に関わる産業が重要な位置を占め、国際市場でも高い競争力があることを示唆している。

たとえば、1位のアイスランド、2位のオランダ、3位のニュージーランド。それぞれ漁業、施設園芸、酪農で、世界有数の競争力を有している。いずれの国も、農業(漁業)の社会的地位が高く、職業としての人気も高い。

表1:人口1人あたりの農産物・食糧品輸出額の世界ランキング

出所)「農業のマーケティング教科書:食と農のおいしいつなぎかた」

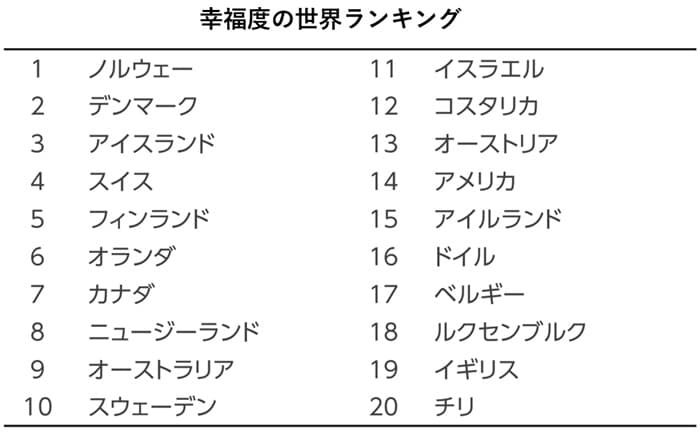

今度は、表2をみてみよう。

この表は、「幸福度」の世界ランキングである。

幸福度のベスト10に入っている国名をみてほしい。先ほどの「人口1人当たりの農産物・食糧品の輸出額」のランキングに入っている国と10か国中5か国が同じだ。

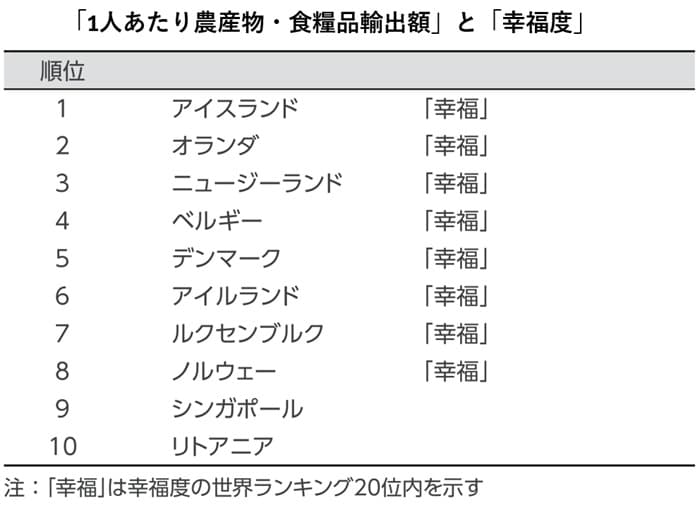

ベスト20位まで範囲を広げると、一致度はさらに増加する。人口1人あたりの農産物・食糧品の輸出額の上位8位まで、すべての国が幸福度のベスト20位入りしている(表3)。

農や食に関する産業の相対的な地位が高い国は、幸福度も高い傾向にある。この2つの世界ランキングの類似性は、単なる偶然だろうか。偶然というには、一致度が高い気がする。

表2:幸福度の世界ランキング

出所)「農業のマーケティング教科書:食と農のおいしいつなぎかた」

表3:「1人あたり農産物・食糧品輸出額」と「幸福度」

出所)「農業のマーケティング教科書:食と農のおいしいつなぎかた」

この点について、もう少しみていこう。

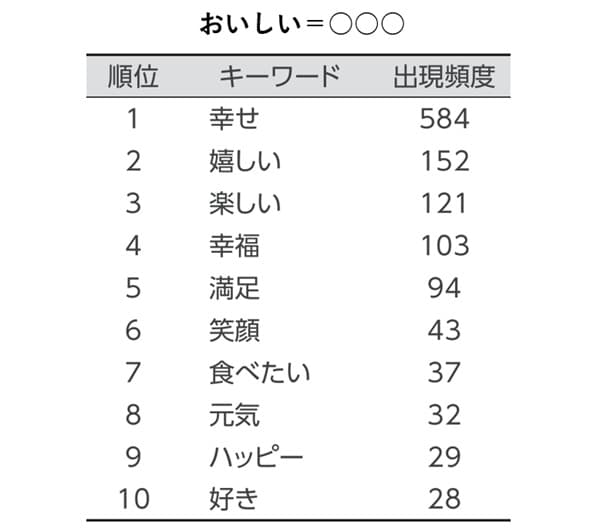

あなたは、次の等式の空欄にどのような言葉をいれるだろうか。

おいしい =「 」

全国の消費者2,000人が入れた言葉をみてみよう(表4)。

表4:おいしい=○○○

出所)「農業のマーケティング教科書:食と農のおいしいつなぎかた」

圧倒的に多くの人があげた言葉は、「幸せ」という言葉である。選択肢なしで自由に記述してもらったにも関わらず、2,000人中584人が「幸せ」という言葉を頭に描いている。「幸福」「ハッピー」という同義語を加えると、その割合はさらに高まる。

そう考えると、なぜ「山の食材」ではなく「山の幸」と呼ぶのか。

なぜ「海の食材」ではなく「海の幸」と呼ぶのかが分かる気がする。農業や食産業は、我々に「おいしい」を提供してくれる、「幸せ」の源泉なのである。

同じ日本に住んでいても、幸福度の高い人もいれば、低い人もいる。では、先ほどの世界ランキングで示唆されたような農業と幸福度の関係が、国内においてもみられるのだろうか。全国の消費者調査データを用いて、「農」と「幸せ」の関係をみてみよう。

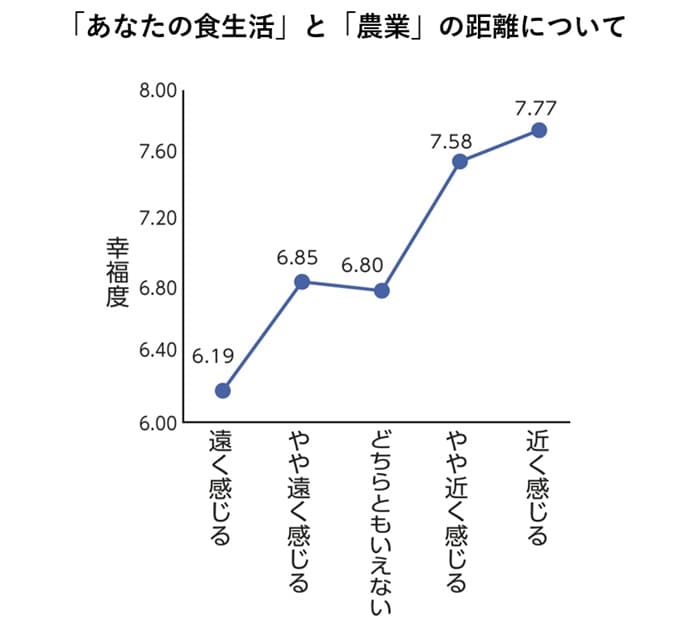

分析結果は、図1のとおりだ。

この図が示唆するのは、食生活と農業の距離を近く感じている人ほど、「幸福度」が高いということである。

図1:「農業」との心理的な距離と幸福度の関係

出所)「農業のマーケティング教科書:食と農のおいしいつなぎかた」

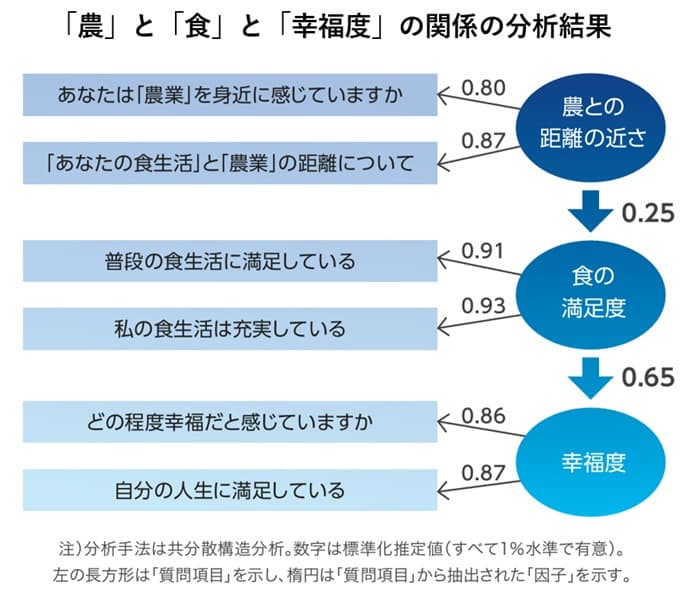

なぜ、このような関係がみられるのだろうか。

消費者データを用いて、「農」と「食」と「幸せ」の関係を統計的に探ってみた。

分析の結果は、図2に示すとおりである。

図2:「農」と「食」と「幸福度」の関係の分析結果

出所)「農業のマーケティング教科書:食と農のおいしいつなぎかた」

「農」と「食」と「幸せ」の間には、明らかにポジティブな関係が存在している。

「農」の先には「食」がある。

「食」の先には「おいしい」があり、「おいしい」の先には「幸せ」がある

ということである(図3)。

図3:「農」「食」の先には「幸せ」がある

農業や食品メーカーは、単に農産物や食品を生産するだけの仕事ではない。農業や食品産業の活性化は、人々の幸福感にも結び付くはずである。

こう考えると、現代の農業や食品メーカーは「農産物の生産業」「食品の生産業」という辞書的な意味を超えて、「幸せ創造業」と再定義しても過言ではないだろう。

「食」と「農」の業界は人々の幸福を生み出す、誇り高き仕事である。日本の食産業が、ますます元気になることを心より願いたい。

今回が私の連載の最終回です。5年間(20回)にわたり、お読みいただきまして、本当にありがとうございました。また、どこかでお会いできることを楽しみにしています。

関連記事

|

静岡県立大学 経営情報学部 教授 静岡県立大学 経営情報学部 教授・学長補佐・地域経営研究センター長 博士(農業経済学)。専攻は、マーケティング。とくに、地域や中小企業に関するマーケティングを主な研究テーマとしている。これらの業績により、日本観光研究学会賞、日本地域学会賞、世界緑茶協会 学術研究大賞、財団法人商工総合研究所 中小企業研究奨励賞などを受賞。 |

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ