- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

あなたは、次の2つのメッセージのうち、どちらに影響されるだろうか。

A:「あの店のケーキ、最高の美味しさなの」

B:「当店のケーキは、最高の美味しさです」

全国の消費者1000人に聞いてみた。

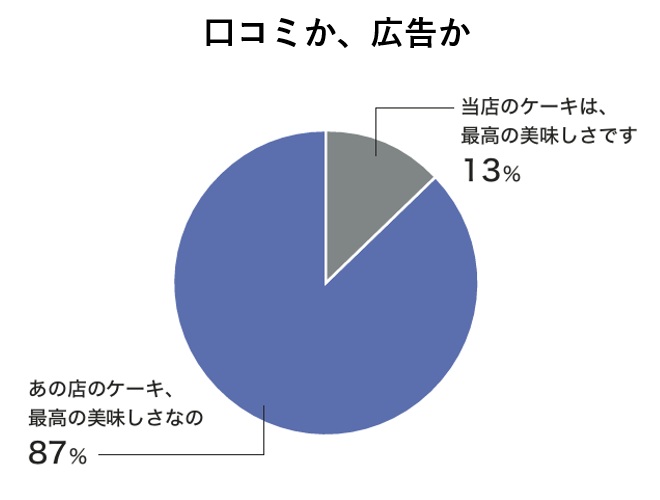

A、Bともに「ケーキが最高に美味しい」と言っているにもかかわらず、圧倒的に多くの人(87%)が影響を受けるのは、Aのメッセージだ(図1)。

Aは、その店の利用者の経験から出てきた言葉、すなわち「口コミ」である。

一方、Bは自らが売り込みを行う「広告」のイメージだろう。

図1:口コミか、広告か

出所)「小が大を超えるマーケティングの法則」

なぜ、ほとんどの人がAの言葉に影響されるのだろうか。

A、Bの言葉の「ケーキ」を「人」に置き換えて考えてみるとよくわかる。

Aは「あの人は、最高にいい人なの」となり、Bは「私は、最高の人間です」となる。

Bのように、自分のことを自分で「最高の人間」だといっても、誰も信じないだろう。

人を動かすのは、Aのような第三者の経験に基づくメッセージである。

売り手の言葉よりも、買い手の言葉の方が、はるかに人の心に響く。

口コミの力を経営者に伝えると、こう言われることがある。

「たしかに、口コミの影響力は大きい。

だが、お金を出せばできる広告と違って、口コミは自社ではコントロールできない。」

口コミは、本当に企業にとってコントロール不可能なのだろうか。

たしかに、一旦発生した口コミをコントロールすることは難しいかもしれない。

だが、口コミの発生を促進することは可能だ。

口コミの発生を促進するために着目すべきは、「何がメディアか」ということである。

テレビCMのメディアはテレビ、雑誌広告のメディアは雑誌。

では、口コミのメディアは何か、答えは、「人間」だ。したがって、口コミの発生を促進するためには、メディアである人間が「伝えやすい」ことがひとつのカギになる。

もうひとつのカギは、人に「伝えたくなる」だ。いずれが欠けても口コミの発生は促進されない。

この関係は、次のような式で表現できるだろう

「口コミの発生」=伝えやすい× 伝えたくなる

口コミの発生やその連鎖を促進するためには、この式の右辺の2つの項(「伝えやすい」「伝えたくなる」)を大きくすればよい。以下、そのためのポイントをいくつかみてみよう。

まず、第1項の「伝えやすい」に関しては、以下のような要件が考えられる。

長い名前、読みにくい名前、発音しにくい名前、聞き取りにくい名前、どこにでもある名前は口コミに乗りにくいし、忘れられやすい。

店が繁盛する条件の一つに、店名が4文字以内であることといわれる。

これは、短く簡潔な名前だと、その店や商品の話題が口コミに乗りやすいことと関係があるのだろう。

特徴が1、2の次元に集約でき、それが平易な言葉で表現できる企業は、口コミにのりやすい。

たとえば、「すべてのケーキが、そこそこおいしい洋菓子店」よりも、「チーズケーキがとびきりおいしいケーキ屋」の方が口コミにのりやすい。

特徴がたくさんありすぎると、顧客の頭には残りにくい。

核となる商品、看板商品がある企業ほど、口コミは生まれやすい。

口コミの「ネタ」をあらかじめ顧客に提供してあげることも有効である。

そのためには、リーフレット、名刺、Webページなどに、口コミをしてほしいフレーズを掲載するなど、口コミの「タネ」をまくことがポイントだ。

次に、式の第2項の「伝えたくなる」を大きくするためにはどうしたらよいのか。そのためには、以下のようなポイントがあげられるだろう。

消費者は満足すると、知り合いに進んでそのことを話してくれる。

これには、「他者のため」と「自己のため」の大きく2つの理由がある。

前者は、友人・知人と満足感を共有したいという「善意の感情」である。

後者は、自分は素敵な店を知っているという「優越感」、「自尊心」を高めるためである。

いずれにせよ、人は満足すると人にしゃべりたくなる。

「他店で扱っていない商品」「希少性のある商品」「オリジナル商品」。

こういった商品を見つけると、自分がみつけたという優越感や、自分の選択眼を知って欲しいという感情から、人に伝えたくなる。

逆に、全国どこにでもあるようなナショナル・ブランド品を品揃えしていても話題になりにくい。

顧客の意見に耳を傾けている企業ほど、口コミをしてもらいやすい。

顧客は、自分の要望や意見を聞いてもらうことによって、その企業との距離感が縮まるため、積極的に口コミをしてくれるようになるのだろう。

たとえば、モニター制度やアンケートなどを導入して、顧客の意見を聞くことは、口コミの発生にもつながる。

とくに規模の小さな企業にとって、口コミは、最高のコミュニケーション手段である。口コミは、広告などと違って、コストがかからない。広告予算が、大企業と比較して相対的に乏しい小さな企業にとって、口コミは最良のコミュニケーション手段といえる。

口コミで獲得した顧客は、リピーターになる可能性が高い。口コミをしてくれる人は、その店を気に入った人である。 「類は友を呼ぶ」というように、その店を気に入る人の周りには、その店と相性が良い人がいる公算が大きい。

どうしたら、口コミを発生しやすい商品が生まれるのか。顧客の視点で考えてみよう。

関連記事

|

静岡県立大学 経営情報学部 教授 静岡県立大学 経営情報学部 教授・学長補佐・地域経営研究センター長 博士(農業経済学)。専攻は、マーケティング。とくに、地域や中小企業に関するマーケティングを主な研究テーマとしている。これらの業績により、日本観光研究学会賞、日本地域学会賞、世界緑茶協会 学術研究大賞、財団法人商工総合研究所 中小企業研究奨励賞などを受賞。 |

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ