物流生産性革命とKPI

またしても予期せぬ場所=熊本・大分地方で、予期せぬ大地震! こうした大規模災害が発生するたび、ライフラインの1つとして、物流の機能がいかに大切なものかが再認識されています。被災者の方々にとってそれがあまりにも切実な問題であることは、言うまでもないこと。

一方、物流に携わる者としてはその使命の重さに粛然としつつも、昭和の戦争以来つい最近まで、この国では軽視され続けてきた「もの運び」の役割が見直されてきたことで、「誇りの回復」の機会になればとの思いもありました。

ところが現在のドライバー不足・物流現場の労働力不足はそんなレベルを通り越し、危機的状況に迫っています。だからこそ、より少ない人数・リソース投入で使命を果たすため、「物流生産性革命」が官民挙げて叫ばれているのです(国土交通省は今年を「生産性革命元年」と位置づけ、「生産性革命本部」を3月に立ち上げて取り組みを開始しました)。

これからの物流業界ではこんな会話がより頻繁に、日常的に交わされるようになるはず。ではあなたの企業、現場では、それぞれの業務の生産性をきっちり把握していますか?

生産性=アウトプット/インプット

投入するインプットは通常、資本か労働。アウトプットは生産量や処理量、完遂したサービス付加価値など。現場でいえば従業員1人・トラック1台でどれだけの貨物を運べるか/1人時でどれだけピッキング・パッキングできるか、etc.……それらが「数値」で捕捉・表現され、初めて実態が見える化できることになります。

生産性に限りません。定時の許容範囲内で貨物を届けたか、正確性の度合いは、等々「物流品質」も、CO2排出量など環境負荷も、物流パフォーマンスを測る重要な要素です。

このようにパフォーマンスを数値で表す指標を、Performance Indicatorsと呼びます。ただしこれには経営・財務指標から各現場作業の効率まで、非常に多数の指標が考えられ、多ければいいというわけではありません。混乱してしまうし、そもそも数値データを取得するのが大変です(科学的管理を掲げるIE=Industrial Engineeringでは伝統的に、ストップウォッチで作業時間を計測する手間ひまをかけたものです)。

そこで数ある評価指標の中でも各社の重点方針に従って「カギ」となる少数の指標を選び出し、きっちり管理して組織の目標達成の度合いをモニタリングしていこうとの考えで登場したのが、KPI(Key Performance Indicators, 重要業績評価指標)の概念です。

総合的な「物流KPI」マトリクス

製造管理や経営指標として、KPIの考え方はかなり一般化しているのに対し、「物流KPI」の研究は従来、あまり進んでいませんでした。製造や流通の荷主の要求に従属し、伝統的な人海戦術と属人的ノウハウにより、その場その場で対応することが当然とされ、実態の見えない「お化け」のようなもの言う専門家もいたくらいです。

それでいいはずがないと、とりわけ物流実務のアウトソーシング、3PLへの委託が進展する中、他人任せでますます実態が見えなくなることに危機感を抱いた人々が、物流KPIの体系化への取り組みを開始しました。中でも今回はまず食品業界に限らない総合的な先行モデルとして、10年前の比較的早い時期に発表された「3PL時代の物流KPIマトリクス」をご紹介しましょう。

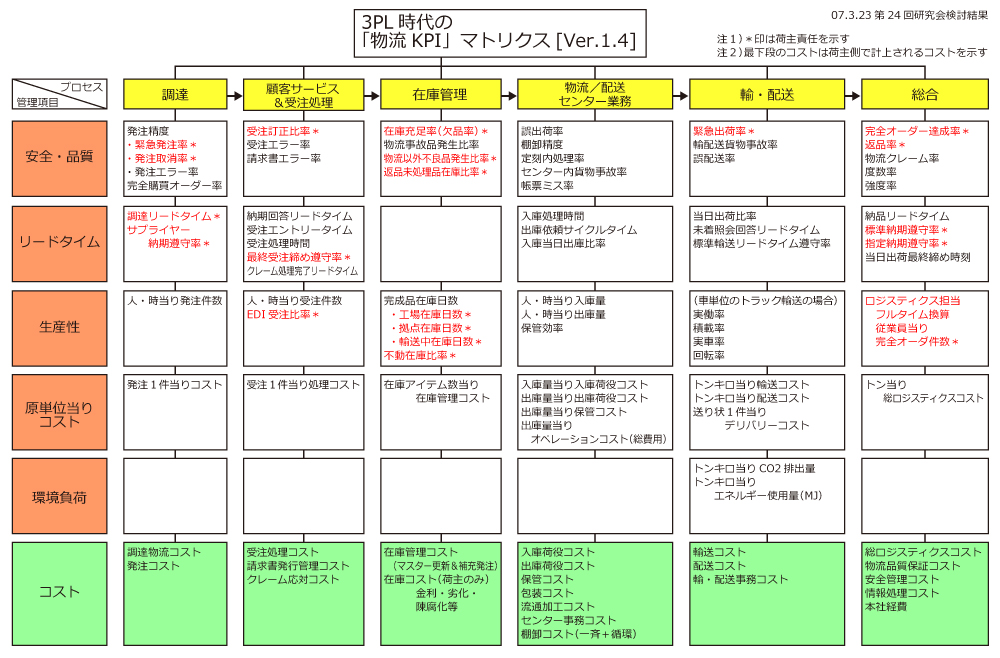

これは月刊マテリアルフローを発刊する物流・サプライチェーンの専門出版社、流通研究社が社内に設置したRYUKENマテリアルフロー研究センター(現・日本マテリアルフロー研究センター、JMFI)の「物流KPI研究会」が05年3月からの研究成果をまとめた報告書で提示したもの。

本報告では物流パフォーマンスの数値評価は、(1)荷主企業にとっては3PL委託業務が適確に行われているかを管理するため、(2)3PL企業にとっては荷主企業へのパフォーマンスの提示と業務実態把握・分析・改善のために必要で、さらに(3)両者に共通な標準評価指標が必要、との視点で具体的な評価指標をマトリクスにしています。

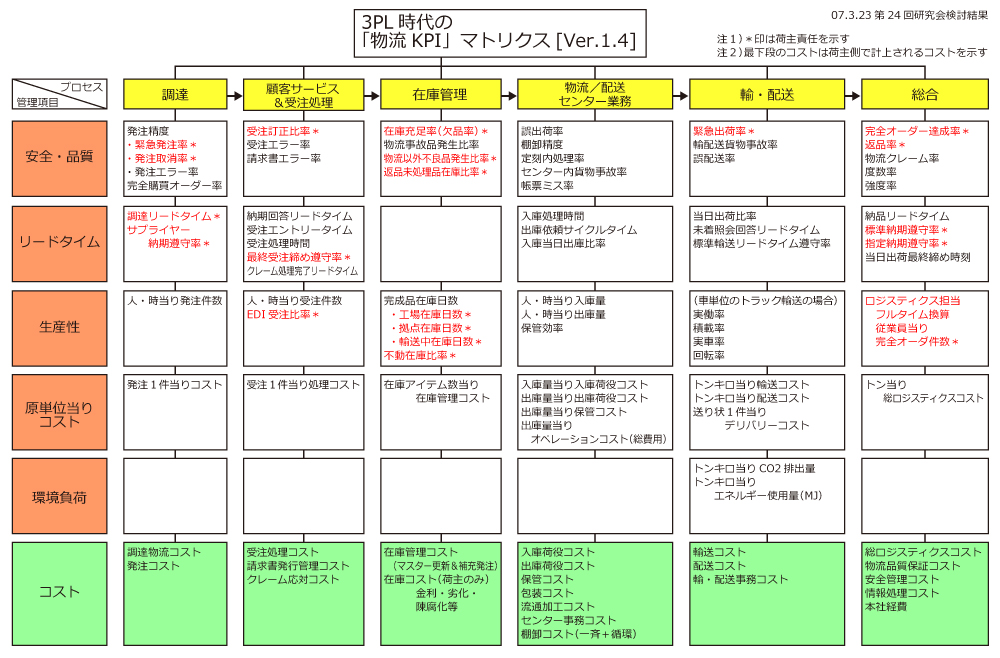

とくに参照したのは、月刊マテリアルフローに連載された米ジョージア工科大学ロジスティクス研究所創設者・Edward H.Frazelle博士の「ロジスティクス・マネージャー実践講座」に紹介された表(マテリアルフロー97.11月号に掲載)で、これをベースに、SCORほか多数の研究成果を確認しつつ、日本の現状に合わせて作成されました(図表1)。

図表1:3PL時代の物流KPIマトリクス(Ver.1.4、流通研究社・RYUKENマテリアルフロー研究センター・物流KPI研究会、2007年4月発表) [図を拡大して表示] ©2016,Japan Material Flow Institute(JMFI)

ご覧の通り、横軸に物流プロセス([1]調達、[2]顧客サービス&受注処理、[3]在庫管理、[4]物流/配送センター業務、[5]輸配送、[6]総合)、縦軸に管理項目([1]安全・品質、[2]リードタイム、[3]生産性、[4]原単位当たりコスト、[5]環境負荷、[6]コスト)をとったマトリクスになっており、物流分野で要求され得るKPIをほぼ網羅していると思われます。

筆者も参加した研究過程では「最少限の評価指標のガイドライン」とすることを目指して絞り込んだのですが、それでも総合版のため、数十に上る項目数があります。報告書には各指標の計算式も盛り込まれているので、「物流KPIとはどんなもので、どんなデータを集め、どう算出するのか」を全体として知るには最適の資料の1つでしょう。

なおその後、荷主企業向けには日本ロジスティクスシステム協会が「ロジスティクス評価指標の概要―荷主KPI―」を、物流業向けには国土交通省が「物流事業者におけるKPI導入の手引き」を発表しているので、合わせて参照されることをお勧めします。