- 企業情報

- 株主・投資家の皆様へ

- 商品・サービス

- サポート情報

- 採用情報

2025年10月、ある大手企業でランサムウェアによる深刻なシステム障害が発生しました。

メール、発注、請求処理、物流管理など、あらゆる機能が一斉に停止し、業務が完全に止まりました。

「データはクラウドにある」「バックアップを取っている」と安心していたにもかかわらず、復旧には想定以上の時間がかかり、現場は混乱しお客様への供給で大きなトラブルになりました。

今回の事例で明らかになったのは、「システムに頼り切った体制の脆弱さ」です。

どんなに最新のIT環境を整えても、障害は必ず起こり得ます。重要なのは、止まったときにどう動くかを具体的に決めておくことです。

例えば、発注システムが止まっても供給を止めないための暫定ルールや、検査記録や出荷情報を一時的に別ルートで記録・伝達できる仕組みを整備しておくことです。担当者が即座に判断・行動できるように、マニュアルや連絡網も事前に準備しておく必要があります。

また、システム障害時のリスクは「技術」だけではなく、「人」にもあります。

現場担当者がシステム操作に慣れている一方で、手作業や代替フローを知らない場合、復旧までの時間が長引きます。したがって、日常業務の中で「もしシステムが使えなくなったら」という訓練をしておくことが、被害を最小限に抑える鍵となります。

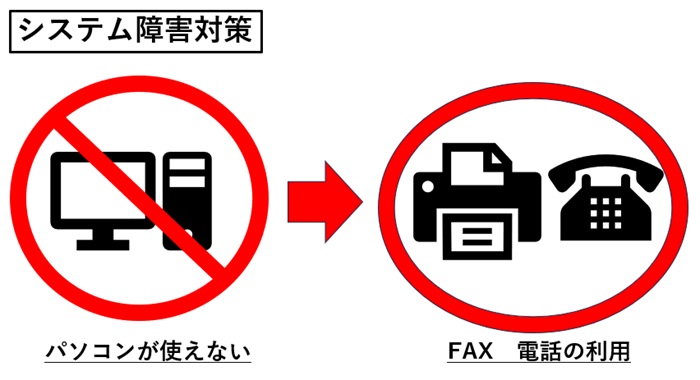

特に、受注で毎日製造している、弁当や惣菜などの受注業務では、FAXや電話を使った手動での受注・発注訓練を行うことが効果的です。

普段オンラインで自動処理している受注を、実際に電話で受け、FAXで原料の発注書を送る練習を行うことで、担当者は手順を体感的に理解できます。こうした訓練を定期的に実施することで、システムが止まっても受注が途切れず、顧客対応を継続できる体制を築くことができます。

教育とは特別な訓練ではなく、日常の中で「想定外を想定する力」を育てることです。

通信が途絶えた場合の指示系統を確認する、復旧までの最小限のデータを社内で安全に保管しておくなど、具体的な行動を定めておくことが大切です。

システム障害は、どれほど注意しても完全には防げません。

だからこそ、「止まっても動ける仕組み」こそが真のリスク管理です。

経営層は「障害が起きないこと」よりも、「障害が起きても継続できること」に視点を置くべきです。

今回のランサムウェア被害から学ぶべきことは、「備えの欠如こそ最大の脅威である」という点です。

トラブルを想定し、復旧手順・代替手段・教育体制を整えておくことで、混乱を最小限に抑えることができます。

「もしシステムが止まったら、私たちは何から始めるか」。

この問いを、今すぐ社内で共有することが、未来の危機を防ぐ第一歩なのです。

間接部門の生産性を日常的に検討すると同時に、危機管理対策も必要になります。

・システム障害から学ぶこと

・新工場を設計するときに注意すること 〜設計段階で将来を見据えること〜

・将来の計画を立てているか 〜責任者は常に将来を考えること〜

・食品工場の工場長の仕事とは 〜常に改善を求める姿勢が大切〜

・生産設備のデーターのバックアップ 〜停電してもデーターが残るか〜

・原料から最終商品への紐がつながるか 〜原材料、包装資材に問題があったら〜

・データの流出防止 〜パソコンなどの持ち出しを許可しているか〜

・ICチップカードの利用について 〜入場していい作業場かどうか〜

・食堂もキャッシュレスに。食品工場内のICカードの利用のすすめ

|

食品安全教育研究所 代表 1958年1月北海道生まれ。帯広畜産大学を卒業後、農場から食卓までの品質管理を実践中。これまでに経験した品質管理業務は、養鶏場、食肉処理場、ハムソーセージ工場、餃子・シュウマイ工場、コンビニエンスストア向け総菜工場、玉子加工品工場、配送流通センター、スーパーマーケット厨房衛生管理など多数。毎年100箇所以上の食品工場点検、教育を行っている。 |

食品業の経営者・マネージャーの皆さまへ